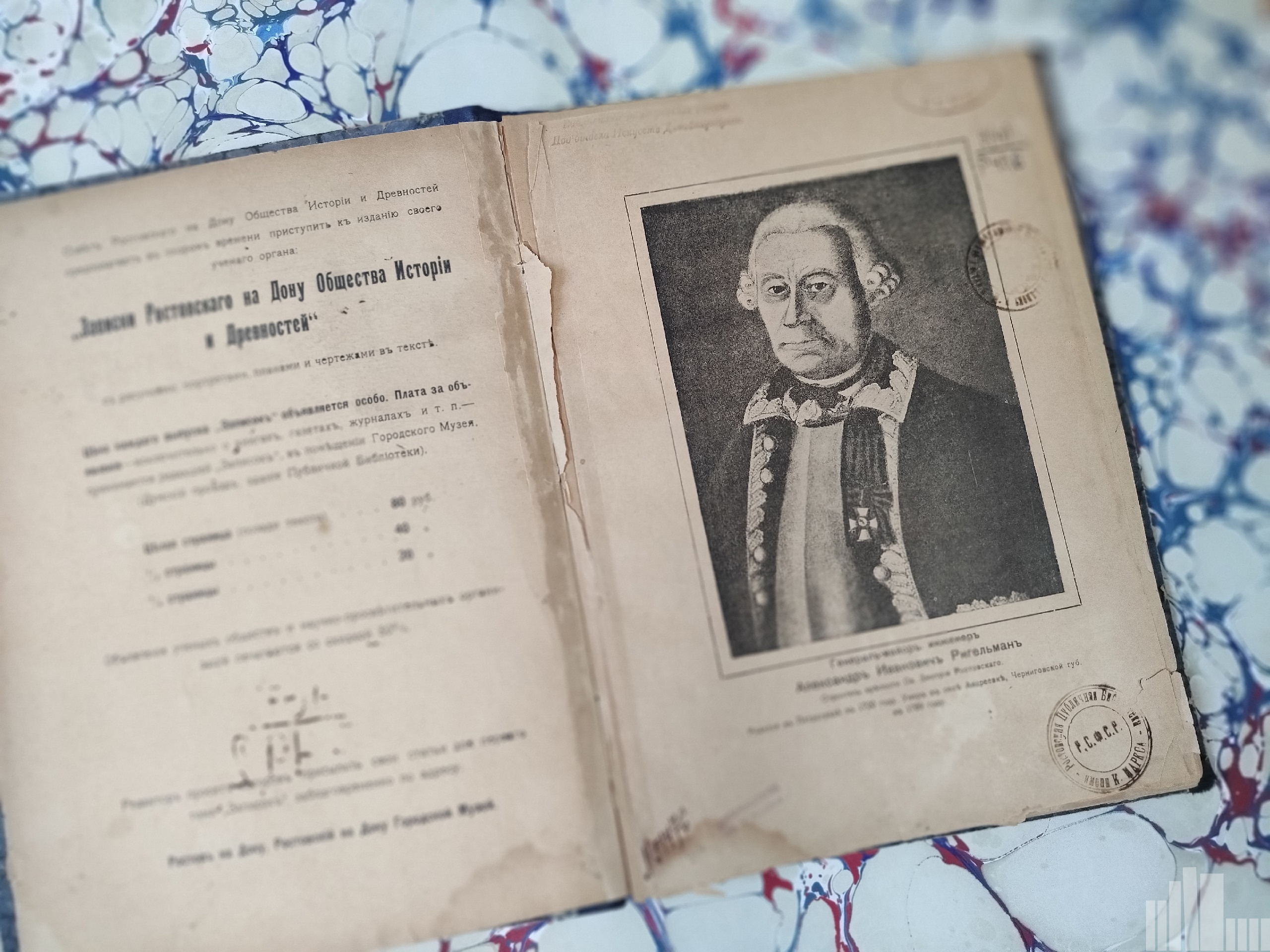

Ригельман Александр Иванович (1720-1789) – русский военный инженер и историк — так его характеризуют в энциклопедиях. Из исторической литературы и архивных документов известна основная канва его жизни. А то, что он был человеком умным, энергичным, трудолюбивым, добросовестным и талантливым, свидетельствуют плоды его деятельности.

В послужном списке Ригельмана перечислены участие в двух русско-турецких войнах, работа в разграничительной комиссии по установлению новой границы с Турцией, строительство пограничных укрепление под Киевом, перестройка и улучшение крепостей на линии от Кизляра до Ишима, строительство крепостей на Нижнем Дону и в Приазовье. Восемнадцать лет его жизни, начиная с 1760 года, связаны с Ростовом. Первые три года он строил крепость Св. Димитрия Ростовского, затем до 1770 года руководил ее инженерной командой. С 1774 по 1782 год был комендантом этой крепости и главным инженером по постройке других крепостей Приазовья. Отсюда в 1782 году в чине инженер-генерал-майора, будучи кавалером ордена Св. Георгия 4-ой степени, ушел в отставку.

А. И. Ригельман известен не только как военный инженер, но и как автор исторических трудов. Он был любознательным человеком и все свободное от службы время посвящал изучению края, в который забрасывала его военная служба. Знакомился с документами крепостных архивов, снимал с них копии, записывал рассказы старожилов, делал зарисовки. Выйдя в отставку, поселился в селе Андреевке Черниговской губернии, где у него было небольшое имение, и занялся обработкой архива. Готовил свои рукописи к изданию, но в 1789 году умер, не успев осуществить это намерение.

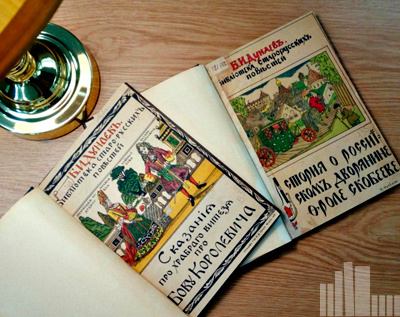

В экспозиции книжного вернисажа представлены редкие и уникальные издания – труды Александра Ивановича Ригельмана, которые вышли в свет уже после его смерти.

1. Ригельман А. И. Ведомость и географическое описание крепости святого Димитрия Ростовского с принадлежащими и прикосновенными к ней местами, сочиненное по Указу Правительствующего Сената 1768 года. Ростов-на-Дону, 1918

(Текст по современной автору рукописи, изданный под наблюдением и с предисловием А. Т. Стефанова, с портретом А. И. Ригельмана)

Стефанов Александр Тимофеевич (1868-1934) - инженер-технолог по специальности, он преподавал химию и химическую технологию в Ростовском индустриальном техникуме, смыслом его жизни было краеведение. В 1909 году Стефанов в числе нескольких ростовских краеведов учреждает Ростовское на Дону Общество истории, древностей и природы (1909–1917), и вплоть до 1931 года неизменно трудится в краеведческих обществах (Ростовском н/Д Обществе истории и древностей (1917–1920), Донском Государственном Археологическом институте (1920–1922), Донском областном обществе археологии и истории искусств (1922–1925), Северо-Кавказском краевом обществе археологии, истории и этнографии (1925–1931).

Его интерес в краеведении – история Ростова. Именно Стефанов открыл донскому читателю имя А. И. Ригельмана как первого историка города. По его просьбе уроженец села Андреевка Черниговской губернии Ф. Ф. Садовский разыскал в семейном архиве Ригельманов рукопись книги и снял с неё копию, которую Стефанов подготовил к печати, снабдив указателем собственных имён (т. е. географических названий и имён) и предисловием, выступив в роли редактора. А так же его перу принадлежат несколько серьёзных и ценных статей по истории и археологии Дона.

Александр Тимофеевич опубликовал «Библиографический указатель статей о Ростове на Дону и Приазовье, помещённых в местной и краевой прессе». Он составил подробное описание Дмитриевской крепости, начертил детальный план её и собрал многие архивные сведения о её роли, значении и упразднении. Однако подробнейшая статья Стефанова «Крепость Св. Димитрия Ростовского» увидела свет лишь в 1918 году в виде предисловия к книге А. Ригельмана «Ростов на Дону 150 лет назад»

По сути этот труд является ответом на запросы Императорской Академии Наук, составленные гениальным ученым XVIII века М. В. Ломоносовым, которому Высочайше повелено было «иметь особливое прилежное старание и смотрение за академическим географическим департаментом». Деятельность Ломоносова на первых порах его заведования географическим департаментом была направлена главным образом к созданию такого атласа Россий Империи, которым, как он выражался, «похвалится можно перед всею Европою».

Изданные же ранее атласы в Российской империи были составлены с большими неточностями и с весьма кратким содержанием. И чтобы расширить сведения, дать более полную информацию о городах, провинциях и крепостях России необходимо было составить статистико-политико-экономические описи этих пунктов. Для этого Ломоносов разработал ряд вопросов, составил вопросные листы, которые были отпечатаны и разосланы по губерниям и областям Российской империи с наказом составить ответы на данные вопросы и прислать их в Академию наук. Как раз эти события совпали со службой Ригельмана на Дону. Большая заслуга его заключалась в том, что он к этим запросам Академии отнесся не только с формальной точки зрения, но и счел нужным придать географическому описанию крепости более или менее законченный вид.

Это был не просто список ответов на поставленные вопросы, а настоящее краеведческое исследование, составленное по определённой программе. Труд делится на две части: собственно статистическая ведомость из четырёх таблиц, и дополняющее её пространное описание из 16 глав. В первой части приводятся данные «о числе людей, о строениях казенных и партикулярных, и о доходах, какие получаются по месту и откупу», во второй части рассказывается «о крепости со всем её внутренним и смежном построении», и при этом делается краткий экскурс в историю края. Особого внимания заслуживает тот факт, что помимо собственных наблюдений и подсчётов, Александр Иванович пользовался при написании «Ведомости и географического описания крепости…» архивными документами и научной литературой. Рукопись хранилась в семейном архиве и впервые была опубликована в 1918 году.

При скопировании рукописи для ее печати были сделаны следующие описания «Рукопись представляет собою том размером в листах, содержаний в себе 29 заполненных, 3 чистых и 8 с приклеенными картами листов. Общий вил рукописи и сохранность хорошие. Рассматривая ее ближе, нельзя не обратить внимания, на то что она писана двумя почерками, очень разнящимися и на двух сортах бумаги. Первые два листа не нумерованы, следующие же тринадцать нумерованных листов писаны одной рукой. Далее идут листы с чертежами, картами и с нумерацией. Бумага двух первых листов и нумерованных одна – тонкая с характерными для 2-й пол. XVIII века водяными знаками. Следующие 15 листов уже писаны другой рукой и на другой, более грубой бумаге. Эти листы по видимому вклеены и вплетены в книгу впоследствии» Рукопись хранилась в семейном архиве и впервые была опубликована в 1918 году.

Данный экземпляр внесен в Реестр книжных памятников РФ (рег. № 22882)

2. Ригельман А. И. Летописное повествование о Малой России и ея народе и козаках вообще, отколь и из какого народа оные происхождение свое имеют, и по каким случаям они ныне при своих местах обитают, как то: черкаские или малоросийские и запорожские, а от них уже донские, а от сих яицкие, что ныне уральские, гребенские, сибирские, волжские, терские, некрасовские и проч. козаки, как равно и слободские полки.

(Текст по современной автору рукописи, изданный под наблюдением исторического общества с предисловием О. Бодянского)

Осип Максимович Бодянский (1808–1877) — российский учёный, филолог, историк, археограф, один из первых славистов в царской России, писатель, переводчик, редактор, издатель древнерусских, древнеславянских литературных и исторических памятников, фольклорист, поэт-романтик.

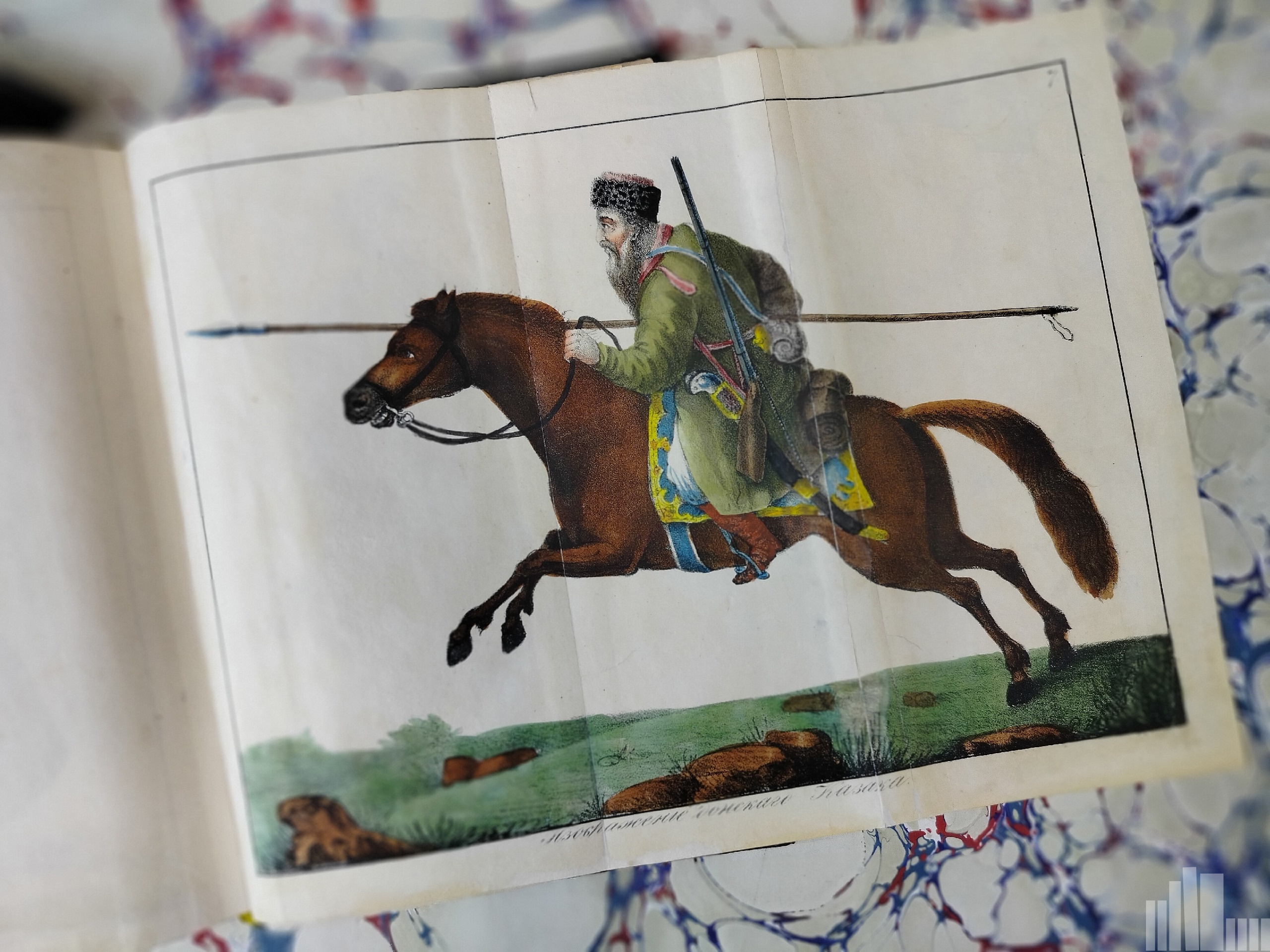

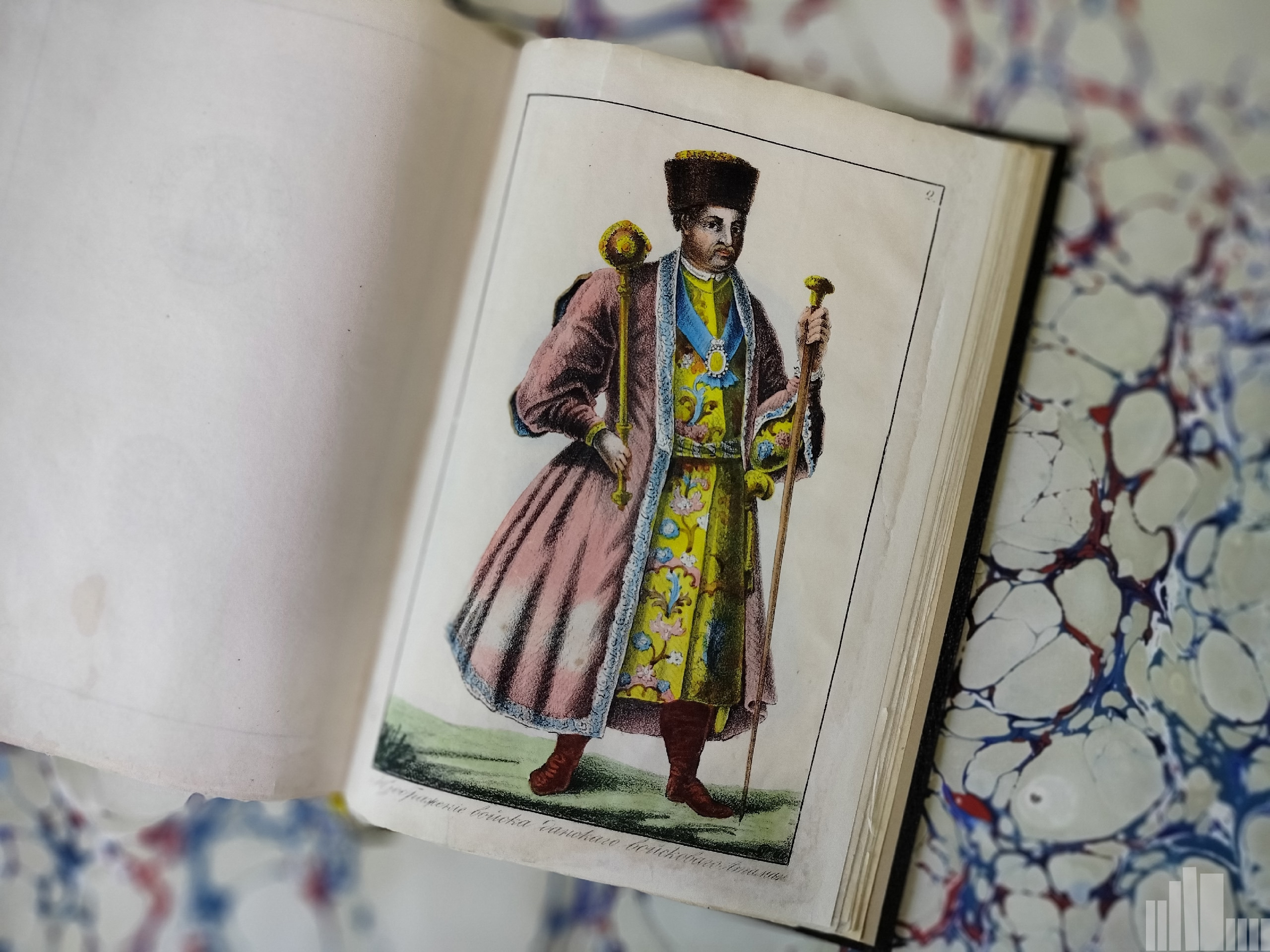

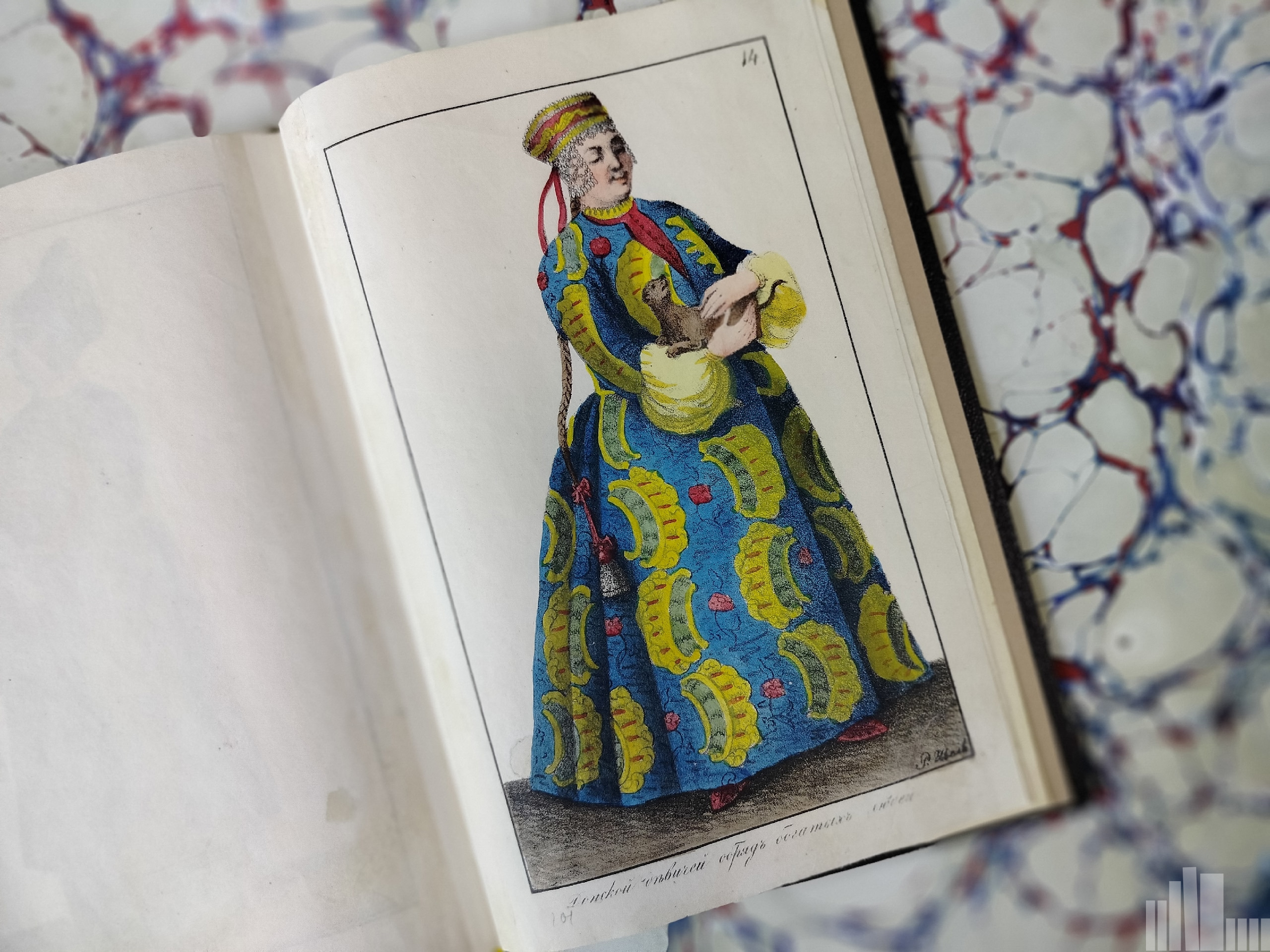

Это одна из первых попыток создания систематизированной истории Малороссии. В данной работе Ригельман обильно цитирует и пересказывает летописи, хроники и работы своих предшественников. В книге приводятся полные тексты множества важных исторических документов. Примечательно также описание быта и нравов казаков, составленное на основе записанных автором традиционных преданий. Иллюстрации из этого издания до сих пор считаются хрестоматийными изображениями народных малороссийских костюмов.

Данный труд Александра Ивановича Ригельмана первоначально был составлен в 1778 году (в этом же году была составлена и «История о донских казаках»). Рукопись попала в Историческое общество древностей где то в 1824 году. Изначально сочинение было разделено на две части, но спустя семь лет, сочинитель пересмотрел, исправил и умножил свое творение, которое возросло уже до четырех частей. Помимо большого объема текстовой информации имеется иллюстративный и картографический материал. В конце книги подробное оглавление всему сочинению а так же именной и предметный указатель.

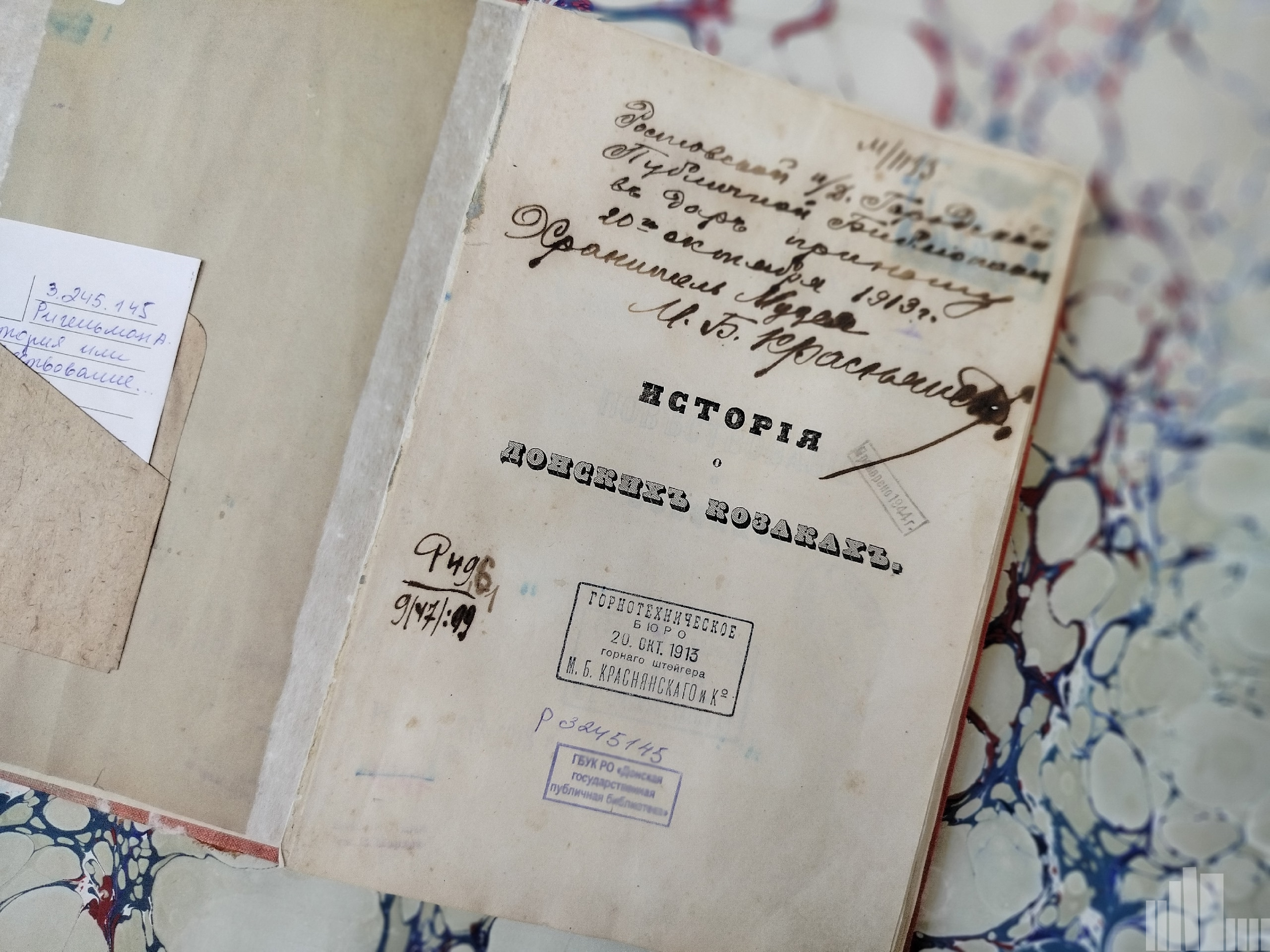

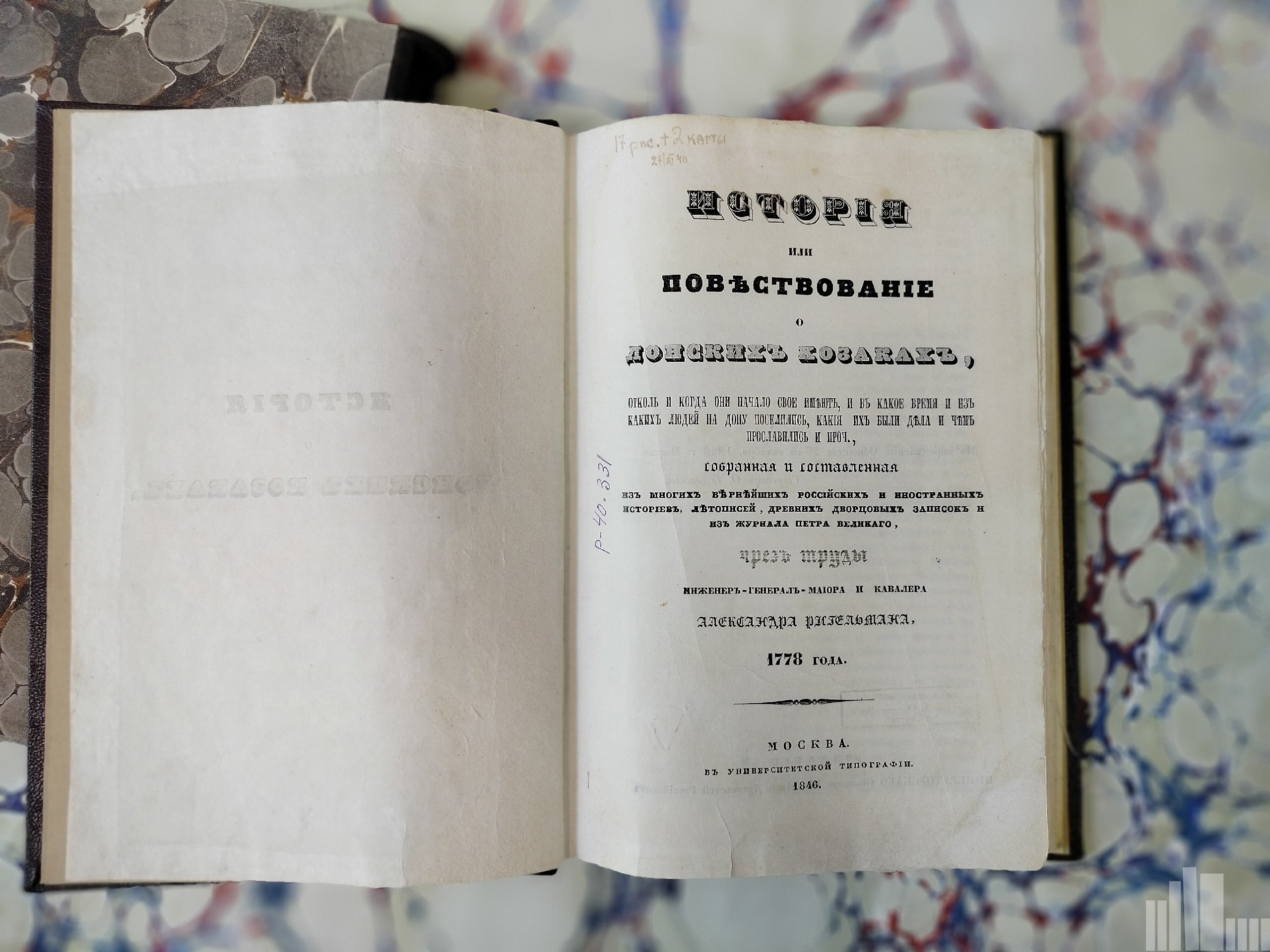

3. Ригельман А.И. История или Повествование о донских козаках, отколь и когда они начало свое имеют, и в какое время и из каких людей на Дону поселились, какие их были дела и чем прославились и проч., собранная и составленная из многих вернейших российских и иностранных историев, летописей, древних дворцовых записок и из журнала Петра Великого, чрез труды инженер-генерал-майора и кавалера Александра Ригельмана, 1778 года. Москва, 1846

(Текст по современной автору рукописи, с предисловием О. Бодянского)

Выйдя в отставку после военных и государственных дел, русский военный инженер, генерал-майор Александр Иванович Ригельман занялся историческими исследованиями. Прожив много лет бок о бок с казаками, он посвятил несколько работ казацкой старине. Написанная за 30 лет до Карамзина «История о донских казаках», в которой исторические факты причудливо сочетаются с легендами и преданиями, остается примечательным памятником русской историографии XVIII века.

«Я сие описание составил не для поношения сего народа, но единственно для соображения всех настоящих дел их...Хотя и были из оных между тем изверги и развратные люди, и что они из разного народа общество свое составили и были иногда неспокойны, оное войску их не делает пороку, потому что и в прочем народе, а паче при начале такого собрания своего были такие ж буйственники и удальцы противу соседей и земляков своих, но потом так же состоятельными людьми стали быть, как и сии».

Данная книга напечатана с подлинной рукописи, которую сохранил и доставил в издательство Императорского Общества Истории и Древностей Российских сын А. И. Ригельмана – Аркадий Александрович Ригельман. Язык и все особенности сохранены в точности. В своей работе автор представляет, как большой текстовой материал, так и иллюстративный, который очень ценен и важен для современников, но не во всех изданиях он есть. На иллюстрациях изображены одеяния донских казаков и казачек того времени, которые были вытеснены, план главного города Донской земли, Черкасска, и карта.

В фондах Донской публичной библиотеки хранится несколько экземпляров данной книги и все они со своими изюминками и особенностями. В одном из экземпляров, можно сказать, есть эксклюзив – те самые иллюстрации, план и карта, раскрашенные от руки, а другойэкземпляр имеет интересную дарственную надпись: «Ростовской н/Д Городской Публичной библиотеке в дар приношу» 20 октября 1913 г. Хранитель музея М. Б. Краснянский»

Михаил Борисович Краснянский – удивительная многогранная личность с обширным кругом интересов, включавших геологию, историю, музейное дело. Был одним из основателей Ростовского Общества Истории и городского Музея, краевед, археолог, горный инженер. Является автором многих научно–исследовательских работ.