Не мало на Донской земле родилось талантливых людей, но имя Антона Павловича Чехова стоит в особенной строке жизни.

Родился Антон Павлович в городе Таганроге 29 января 1860 года. Антон был третьим ребенком, всего в семье Чеховых было шестеро детей.

Фамилия Чехова ведет свое начало из Острожского уезда Воронежской губернии. «Мои дед и отец были крепостными у Черткова, отца того самого Черткова, который издает книжки».

Дед Антона Павловича, Егор Михайлович, в молодости откупился на волю и служил управляющим в имении графа М. М. Платова, сына героя Отечественной войны 1812 года. Своего сына, Павла Егоровича, Чехова (отца писателя) Егор Михайлович определил к таганрогскому купцу Ивану Евстратьевичу Кобылину. Во времена чеховского детства тот был членом Таганрогского отделения коммерческого совета и приказа общественного призрения. В его колониальном магазине Павел Егорович прошел все ступни необходимой торговой иерархии: «мальчика», приказчика, конторщика. П. Е. Чехов мечтал открыть собственную торговлю, но сделать это удалось не скоро. Только в 1857 году он был уволен из мещанского сословия и в следующем году «перечислен в купеческое звание», став «таганрогским 3-й гильдии купцом». Другой сын Е. М. Чехова, Митрофан Егорович, тоже перебрался в Таганрог и открыл там лавку, еще раньше брата. В его доме и познакомились родители А. П. Чехова.

Детство и юность Антона Чехова, как и его братьев и сестры, прошла в тяжелой духовной и материальной обстановке. О самом раннем детстве Антона Чехова известно мало. Остались воспоминания старшего брата Александра и младшего Михаила о их детстве и юности в родительском доме. По этим и другим воспоминаниям можно сказать, что дети в семье Чеховых рано становились самостоятельными.

Помогать отцу в торговле стало для сыновей обязательным занятием. Но у самого Павла Егоровича купеческое дело особого энтузиазма не вызывало. Гораздо больше внимания он уделял церковной службе и общественной деятельности. Жизнь юного Антона и его братьев проходила между работой в лавке, открытой с 5 утра до 11 вечера, гимназией и бесконечными репетициями в церковном хоре, организованном отцом. (Чрезмерная набожность отца обернулась для Антона Павловича Чехова впоследствии отвращением к религии). Кроме того, все сыновья должны были овладеть каким-либо ремеслом. Будущий писатель изучал портняжное дело.

«Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать», - писал А. П. Чехов своему брату в 1889 году.

В 1876 году отец разорился и вынужден был бежать вместе с семьей от кредиторов в Москву, где Чеховы почти три года жили в тяжелой бедности. Антон до окончания гимназии оставался в Таганроге, зарабатывал на жизнь репетиторством и даже высылал небольшие денежные суммы семье. В Москву он приехал только в 1879 году и в том же году поступил на медицинский факультет Московского университета, где его преподавателями были очень известные профессора, в том числе и Николай Склифосовский.

Сразу по приезде в Москву А. П. Чехов принял на себя заботы о родителях и младших: почти единственным средством существования семьи стали его литературные заработки. Занятия в университете Чехов соединяет с разнообразной и непрерывной литературной работой. Первые произведения Антона Чехова, написанные в жанре пародий «Письмо к ученому соседу» и «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т.п.?», публикуются в 1880 году в журнале «Стрекоза». С этого времени начинается литературная деятельность Антона Павловича Чехова.

Пишет он в основном в жанре короткого рассказа, юморески, сценки, подписываясь псевдонимами Антоша Чехонте, «Врач без пациентов», «Дяденька», «Человек без селезенки», «Балдастов», «Антонсон», «Брат моего брата» и другие (всего их было больше 50-ти). Печатается в изданиях «малой прессы», преимущественно юмористических московских журналах «Стрекоза», «Будильник», «Зритель», «Осколки».

В 1882 году Антон Чехов впервые попытался выпустить книгу своих рассказов, вместе с братом Николаем, взявшим на себя иллюстрирование. Рисунки получились легкими, остроумными, но книжка «Шалость» не появилась. Денег на расплату с типографией не хватило, издание было прервано, отпечатанные листы (всего 7) бесследно исчезли, кроме одного экземпляра, сохранившегося в семье Антона Павловича. Только в 1884 году вышел небольшой сборник «Сказки Мельпомены». В него вошли шесть рассказов «из жизни артистов и артисток», как писали в рекламных объявлениях. «Театральной» темой книжки объясняется имя Мельпомены — музы трагедии - на обложке.

Книга была издана скромно и вышла небольшим тиражом - всего 1200 экземпляров. Старший брат А. Чехова сам разносил ее по магазинам. О своих походах по книжным лавкам он сообщал Чехову в обычном для их переписки шутливом тоне: «Россия будет знать о тебе, Антоша! Умирай скорее, чтобы видеть слезы от Севера и Запада и Моря! Слава твоя растет, но книги твои принимаются очень неохотно. Но ты не унывай». В начале 80-х годов юмористические сборники были в ходу, и «Сказки Мельпомены» были распроданы быстро - за полгода. Но громкого успеха у книжки не было. Слава Чехова началась через два года - со следующего сборника, с «Пестрых рассказов». И все же «Сказки Мельпомены» - важный эпизод творческой биографии писателя.

После окончания университета А. П. Чехов начинает практику уездного врача в Воскресенске (сейчас - город Истра) в больнице известного врача П. А. Архангельского. В это время появляются рассказы «Беглец», «Хирургия». Затем Чехов работает в Звенигороде, временно заведуя больницей. Там появляются темы для рассказов «Мертвое тело», «На вскрытии», «Сирена».

Зимой 1885 года в Петербурге состоялось знакомство Антона Чехова с его будущим издателем и другом А. С. Сувориным. 4 января 1886 года Антон Павлович писал брату Александру: «Я был поражен приемом, который оказали мне питерцы. Суворин, Григорович... все это приглашало, воспевало... и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава». Суворин предложил Чехову писать для газеты «Новое время». Уже 15 февраля 1886 года в ней появился рассказ Чехова «Панихида». Через неделю Н. А. Лейкин писал Чехову: «Поздравляю Вас с дебютом в "Новом времени"». Суворин настоял на том, чтобы Чехов отказался от псевдонимов, и все его рассказы печатались под настоящим именем.

Гонорар Чехова в «Новом времени» был значительно выше, чем в других изданиях. За первый опубликованный в газете рассказ он получил 75 рублей, столько же, сколько он получал в «Осколках» за месяц за четыре рассказа. Своего нового сотрудника Суворин не связывал сроками и в объеме рассказов не ограничивал. «Я радуюсь, - писал Чехов 21 февраля 1886 года, - что условием моего сотрудничества Вы не поставили срочность работы. Где срочность, там спешка и ощущение тяжести на шее <...> Назначенного Вами гонорара для меня пока вполне достаточно». Отпала необходимость в торопливой фельетонной работе для «Осколков» и «Петербургской газеты», писатель «почувствовал себя в Калифорнии». «Хороший человечина», - писал он о Суворине в 1888 году. Впервые Чехов не спешил и с удовольствием работал.

В 1887 году в Москве в театре Корша, очень популярного у московской публики, ставится первая пьеса Чехова «Иванов». Реакция публики была неоднозначной: кто-то громко аплодировал, кто-то шикал, некоторые вскакивали с мест и топали ногами, а на галерке просто началось побоище. Но в целом спектакль имел успех, хотя и пестрый. Чехова заметили, драматургия и замысел пьесы оказались новыми и интересными. Началась официальная драматургическая деятельность писателя.

В 1888 году по решению Академии наук писатель получает половинную Пушкинскую премию за третий сборник рассказов «В сумерках». Несмотря на всё возрастающую известность и огромные литературные успехи, Чехов недоволен собой, он стремится не к славе, а к созидательной деятельности.

Знаменательным событием для Чехова стало посещение его дома П. И. Чайковским. Семья писателя снимала тогда московский особняк на Садово-Кудринской улице. А. П. Чехов в те годы еще только начинал свой путь к известности в литературе, П. И. Чайковский же был уже признанным авторитетом в музыке. Творчество знаменитого композитора Антон Павлович выделял особо.

Два гения впервые встретились в 1888 году в доме драматурга и сочинителя либретто Модеста Ильича Чайковского, родного брата композитора. Чехов был покорен простотой прославленного автора «Лебединого озера». После знакомства писатель так охарактеризовал Чайковского: «Хороший человек и не похож на полубога». А композитор к моменту первой встречи с Чеховым уже был заочно знаком с писателем - по его литературной деятельности. В частной беседе Чайковский говорил об Антоне Павловиче как о будущем столпе российской словесности.

Именно во время знакомства у А. П. Чехова зародилась идея посвятить композитору новую книгу. Писатель отправил Петру Ильичу письмо 12 октября 1889 года, спрашивая его мнение на этот счет. Адресат не стал тратить время на ответ по почте и уже через день после получения письма лично пришел к Антону Павловичу поблагодарить за оказанную честь.

В результате сборник рассказов А. П. Чехова «Хмурые люди», появившийся в книжных лавках в начале весны 1890 года, содержал посвящение Петру Ильичу Чайковскому. Чехов уделил сборнику особое внимание. В переписке с братом композитора 16 марта 1890 года он отмечал, что книга увидит свет в течение 1,5-2 недель. Далее Чехов признается, что он круглосуточно стоял бы «почетным караулом» у дома Петра Ильича и считает Чайковского второй величиной русского искусства. Первой величиной Антон Павлович всегда считал Льва Николаевича Толстого. Третье место Чехов отдал Илье Ефимовичу Репину. Себе же в этом списке, со свойственной писателю скромностью, он отводил лишь «девяносто восьмое» место.

Свое мнение о столь лестной оценке П. И. Чайковский выразил в письме к брату, упомянув, что тот даже не представляет, как приятны композитору слова Чехова.

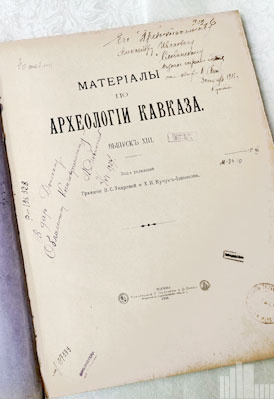

В 1890 году А. П. Чехов для "изучения быта каторжников и ссыльных" совершил путешествие на остров Сахалин. Готовясь к путешествию, Чехов изучил более ста работ и записок путешественников, монографии ученых, этнографические материалы, записи чиновников 17–19 веков.

Разговор о своей поездке Чехов начал ранней зимой, и родные постепенно привыкали к мысли об его отъезде, помогали ему в сборах, как могли, выполняли разные поручения. В марте Антон Павлович поручил сестре Марии делать выписки из материалов о Сахалине в публичной библиотеке. Мария Павловна писала в своих воспоминаниях: « В свободное от занятий в гимназии время я проводила в публичной библиотеке Румянцевского музея, роясь в каталогах, читала книги и делала выписки, кроме того брат изучал уголовное право, судопроизводство, перечитал все лекции Миши, который закончил юридический факультет университета и готовился к экзаменам».

В работе Маше Чеховой помогала ее подруга Лидия Мизинова, которую полюбили все в доме Чеховых, принимали девушку с радушием и звали Ликой.

Планы у Чехова были большие. Кроме Сахалина он собирался посетить Японию, Китай, Филиппины, Индию, города – Нагасаки, Шанхай, Манилу и Мадрас, но не удалось. К тому времени Антону Павловичу исполнилось тридцать лет. Это был преуспевающий, известный литератор. Уже были изданы сборники рассказов «Хмурые люди», «Пестрые рассказы», «Детвора». Пьесы «Иванов», «Леший», водевили «Предложение», «Медведь» с большим успехом шли в разных театрах, и автор получал за них хороший гонорар. Семья Чеховых жила тогда в Москве на Кудринской площади и не бедствовала благодаря Антону.

Творческим итогом путешествия на дальневосточный остров стала художественно-публицистическая книга "Остров Сахалин" (Из путевых записок), в основу которой легли не только личные впечатления от многочисленных встреч, но и собранные писателем на острове статистические данные.

Благодаря тому, что писатель в течение трех месяцев работал на Сахалине переписчиком населения, ему удалось очень подробно познакомиться с жизнью и бытом поселенцев и каторжан. Из сахалинского путешествия, по словам писателя, он привез, "сундук всякой, каторжной всячины": десять тысяч статистических карточек, образцы статейных списков каторжных, прошения, жалобы врача Перлина и т. д.

В Москву Чехов вернулся 8 декабря 1890 года, а в начале 1891 года приступил к работе над книгой о Сахалине: читал необходимую литературу, приводил в порядок собранные материалы, набрасывал вчерне первые главы.

В "путевых заметках" Чехова о каторжном в то время острове художественные зарисовки соседствуют с подлинными документами, статистическими данными, цитатами из трудов путешественников, ботаников, зоологов, этнографов, криминалистов.

Вначале Чехов собирался напечатать всю книгу целиком и отказывался от публикации отдельных глав или просто заметок о Сахалине, но в 1892 году все же решил опубликовать главу "Беглые на Сахалине" в сборнике "Помощь голодающим" (М., 1892). В 1893 году, когда книга была закончена, отдельные главы из нее были опубликованы в журнале "Русская мысль". Полное же издание книги "Остров Сахалин" вышло только в мае–июне 1895 года в издательстве Адольфа Маркса.

«Остров Сахалин» состоит из 23 глав. Еще в период подготовки к путешествию Чехов определил жанр будущей книги, ее научно-публицистический характер. По мнению исследователей, еще в процессе работы над черновиком определилась структура всей книги: главы I–XIII строятся как путевые очерки, посвященные сначала Северному, а потом Южному Сахалину; главы XIV–XXIII – как очерки проблемные, посвященные отдельным сторонам сахалинского образа жизни, сельскохозяйственной колонизации, детям, женщинам, беглым, труду сахалинцев, их нравственности и т. д. В каждой главе автор пытался передать читателям основную мысль: Сахалин это – "ад". Даже названия глав подтверждают эту мысль автора: "Александровская ссыльнокаторжная тюрьма", "Общие камеры", "Кандальные", "Каторжные работы в Александровске", "Экс-палач Терский", "Казармы для семейных", "Дуйская тюрьма", "Каменноугольные копи", "Воеводская тюрьма", "Прикованные к тачкам" и др.

Это произведение вызвало огромный резонанс в России. На Сахалин обратили внимание официальные лица. Министерство юстиции и Главное тюремное управление командировали на остров своих представителей. Сахалинский врач Н. С. Лобас отмечал: «С легкой руки Чехова Сахалин стали посещать как русские, так и иностранные исследователи».

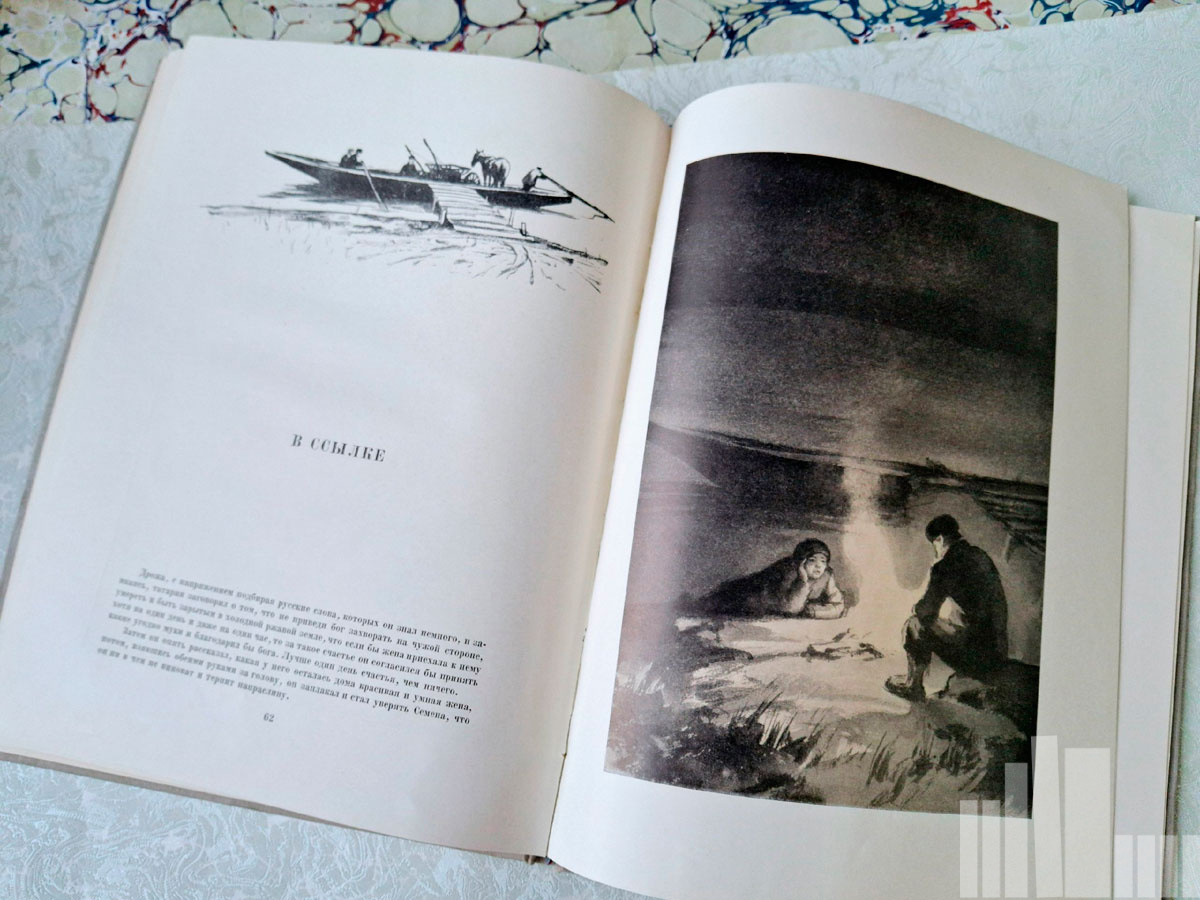

По возвращении в Москву из-под пера Чехова вышли произведения «Гусев», «Бабы», «В ссылке», «Рассказ неизвестного человека», «Убийство». Но после такого путешествия жизнь в Москве кажется Чехову неинтересной, и он отправляется в Петербург, чтобы встретится с Сувориным. Они решают вместе ехать в Западную Европу, посещают Вену, Болонью, Венецию, от которой Чехов приходит в восторг, Флоренцию, Рим, Неаполь, где писатель совершил восхождение на Везувий. Из Ниццы Антон Павлович отправляется в Монте-Карло, где проигрывает в рулетку 900 франков, затем в Париж.

В 1892 году Чехов купил недорогую запущенную усадьбу в селе Мелихове Серпуховского уезда Московской губернии. Здесь он работал земским врачом во время холерной эпидемии. Был единственным врачом на 25 деревень. На свои средства открыл в Мелихове медицинский пункт, принимал множество больных, снабжал их лекарствами.

В Мелихово, несмотря на бесконечный хоровод гостей, не всегда желанных и тактичных, Чехов постоянно пишет. В 1894 году он выстроил небольшой деревянный флигель, о котором сам писал в одном из писем: «Флигель у меня вышел мал, но изумителен». Первоначально уютный домик, окруженный ягодными кустарниками, предназначался для гостей, но вскоре стал рабочим кабинетом писателя. Когда Чехов был дома, над флигелем поднимался флаг. Именно здесь была написана «Чайка». В 1896 году на сцене петербургского Александринского театра состоялась премьера пьесы, но спектакль успеха не имел. Чехов очень тяжело переживал неудачную постановку. В 1898 году «Чайка» была поставлена на сцене Московского художественного театра и с тех пор шла с непрекращающимся успехом.

В мелиховский период (1892-1898) А. П. Чеховым созданы «Палата №6», «Человек в футляре», «Бабье царство», «Случай из практики», «Ионыч», «Крыжовник», написан большой «деревенский цикл» произведений - рассказы «Мужики», «На подводе», «Новая дача», «По делам службы», повесть «Три года», пьесы «Чайка», «Дядя Ваня». Кроме того, в эти годы Чеховым написано свыше полутора тысяч писем к различным адресатам.

В Мелехово и окрестных селах Талеж и Новоселки А. П. Чехов на свои деньги и по собственной инициативе построил три школы для крестьянских детей, ставшие образцовыми в Московской губернии. В библиотеку родного города Таганрога писатель пожертвовал более двух тысяч томов книг, составил галерею портретов деятелей науки и искусства, постоянно отсылал в библиотеку закупаемые им книги, причем в очень больших количествах.

Вскоре начинается строительство дома в Ялте. Деньги на постройку появились от продажи сочинений известному книгоиздателю А. Ф. Марксу. В короткое время по проекту архитектора Л. Н. Шаповалова была построена прекрасная дача. А. П. Чехов с упоением занимается благоустройством участка, сажает деревья. Зима 1899 года в Крыму была чрезвычайно суровой, со снегом и морскими бурями. Писатель затосковал о Москве, где в это время с успехом шли его пьесы, кипела творческая жизнь. Весной он едет в Москву, затем в Мелихово. Но в конце августа вновь оказывается в Крыму и окончательно здесь поселяется.

Как местный житель, А. П. Чехов был избран в члены попечительского совета женской гимназии, пожертвовал 500 рублей на строительство школы в Мухолатке, хлопотал об устройстве первой биологической станции. Сам уже тяжело больной туберкулезом, Чехов заботился о приезжих больных.

После триумфального успеха «Чайки» Художественный театр поставил в 1899 году «Дядю Ваню» и приехал со своими спектаклями к Чехову в Ялту. Приезд театра побудил Антона Павловича вернуться к драматургии. Две последние его пьесы - «Три сестры» (1901) и «Вишневый сад» (1903) написаны специально для Художественного театра. Последние годы Чехов постоянно живёт в своём доме под Ялтой, лишь изредка наезжая в Москву, где его супруга - Ольга Леонардовна Книппер, занимает одно из выдающихся мест в известной труппе московского «Литературно-художественного кружка» (Станиславского).

В 1900 году А. П. Чехова выбирают в почетные академики Петербургской Академии наук. Но в 1902 году Чехов выходит из её рядов в знак несогласия с решением Академии об исключении Максима Горького по причине его политической неблагонадежности.

В последние годы Чехов занят подготовкой своего собрания сочинений, вышедшего двумя изданиями (1899 – 1902 и 1903) в издательстве А. Ф. Маркса.

Летом 1904 года смертельно больной А. П. Чехов выезжает на лечение в немецкий курортный город Баденвейлер. 2 (15) июля писатель скончался от туберкулеза легких. По свидетельству супруги Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой в начале ночи А. П. Чехов проснулся и «…первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. После он велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): „Ich sterbe“. Потом повторил для студента или для меня по-русски: „Я умираю“. Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского…“, покойно выпил всё до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда».

Антон Павлович Чехов был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилой отца Павла Егоровича.

***

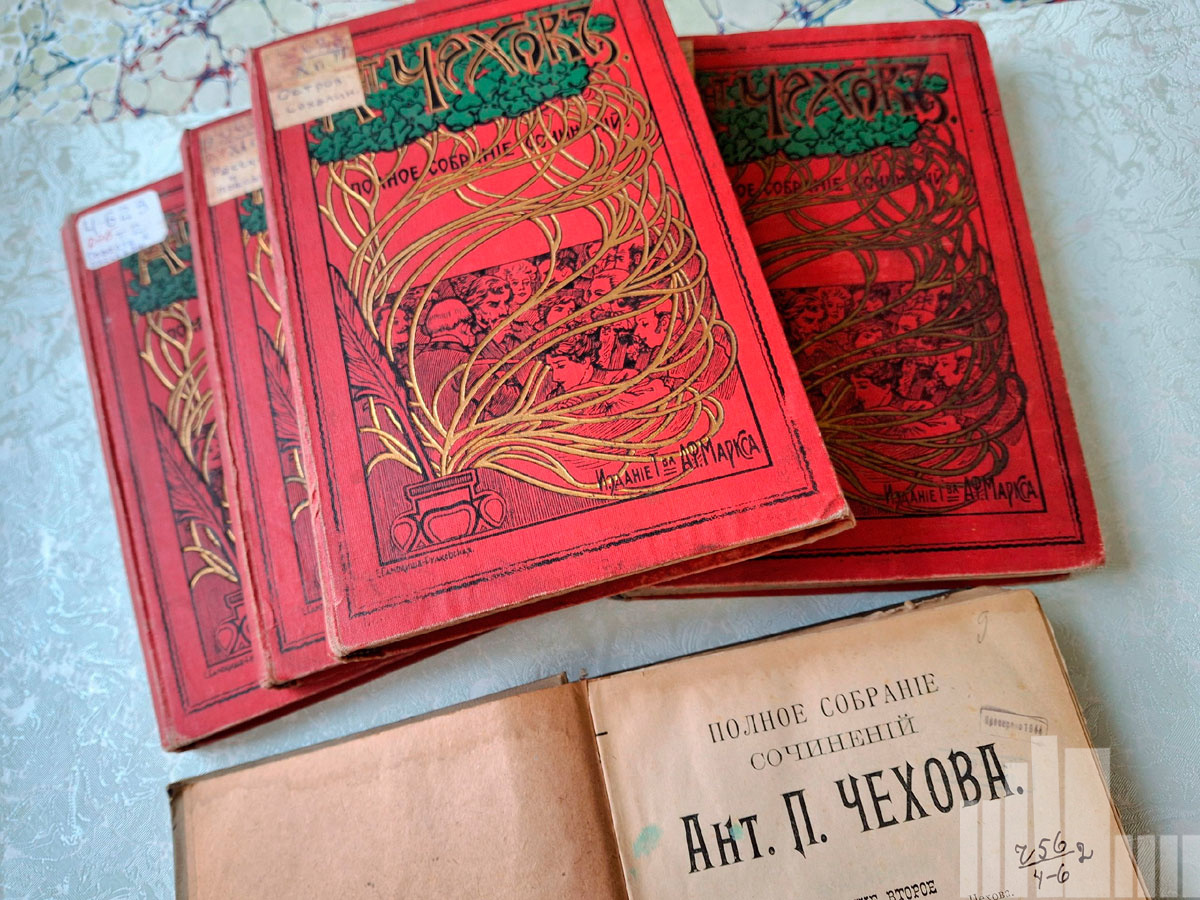

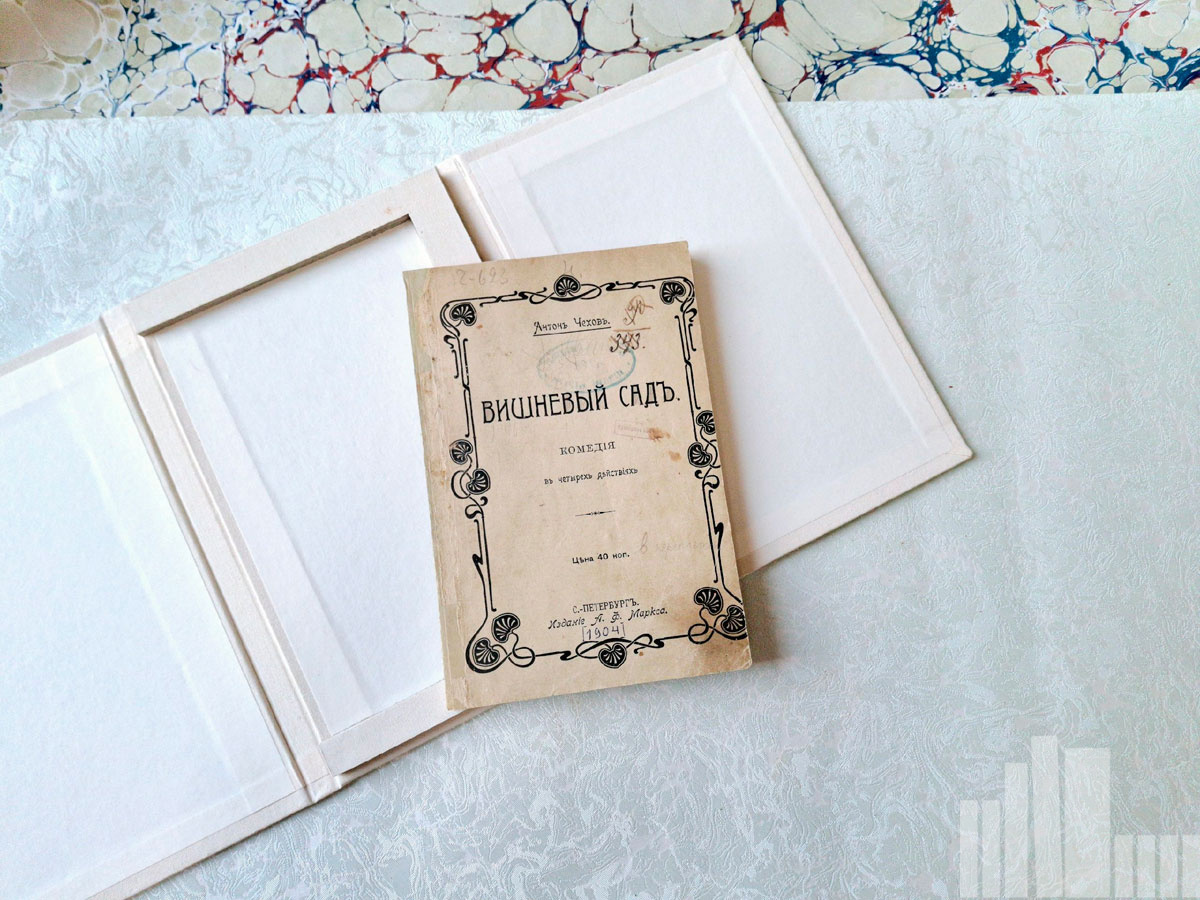

Книжная экспозиция центра книжного культурного наследия представляет издания произведений А. П. Чехова, выходившие во 2-й пол. XIX- нач. ХХ века. Открывает выставку раздел, представляющий прижизненное издание собрания сочинений А. П. Чехова в 15-ти томах ([1901-1914]) и Полное собрание сочинение писателя в 23-х томах (1903-1916), выпущенные издателем А. Ф. Марксом.

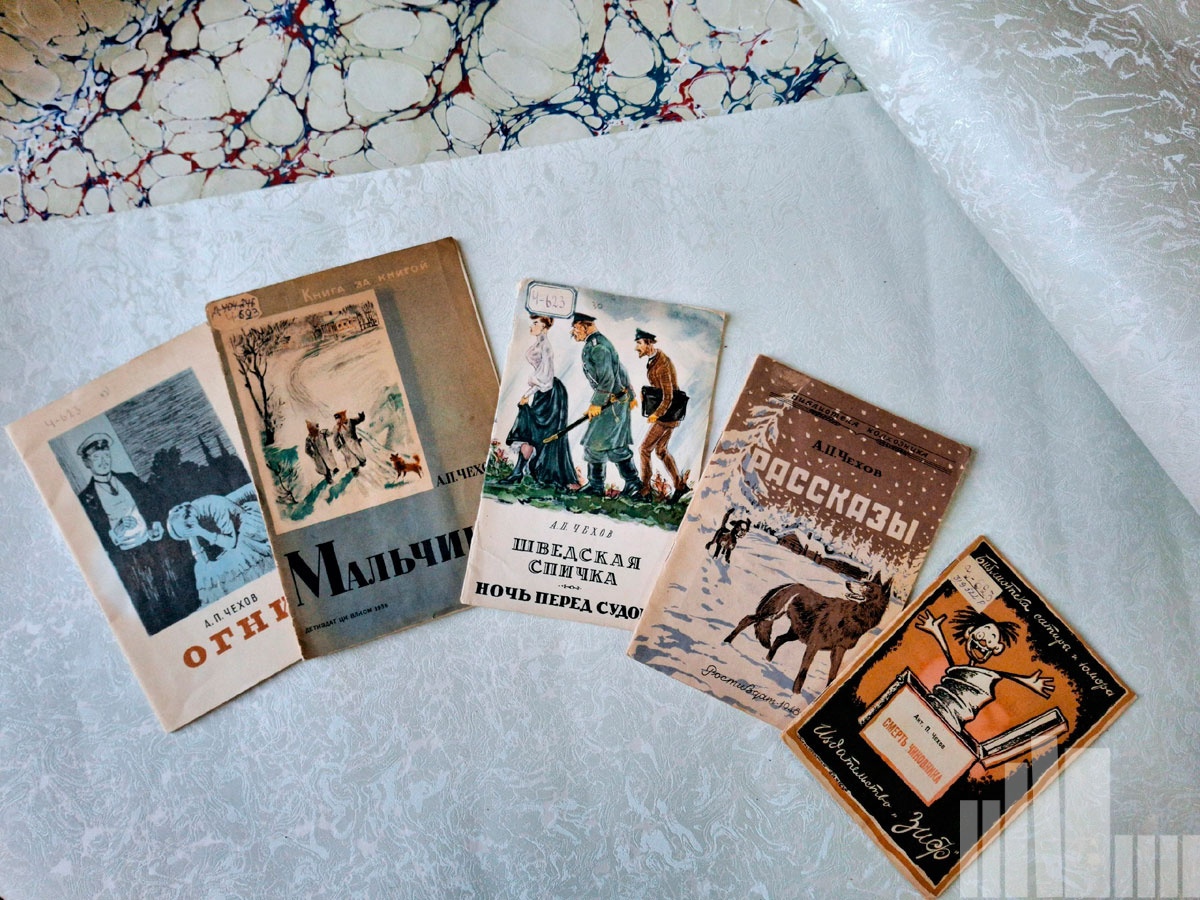

Демонстрируются на выставке и отдельные издания произведений А. П. Чехова :

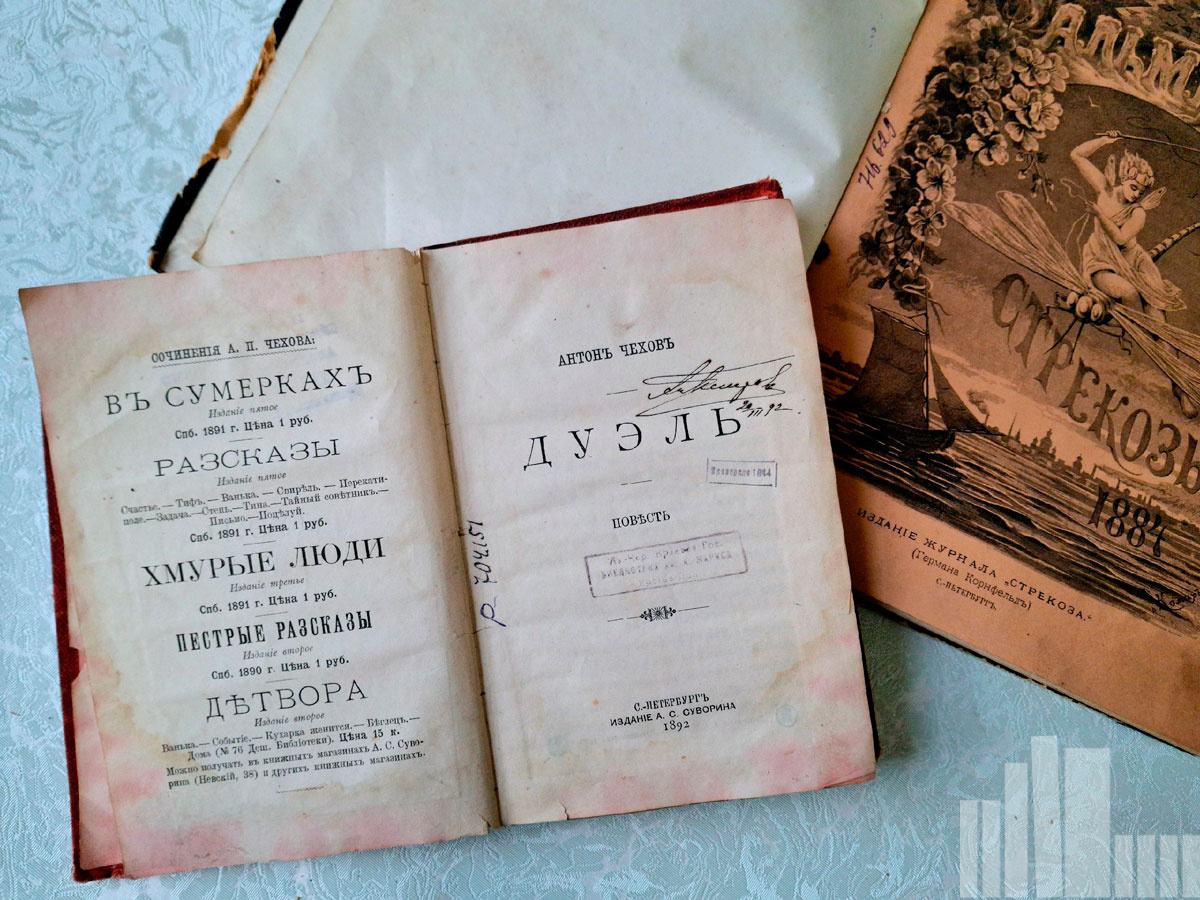

- Шведская спичка : (уголовный рассказ с иллюстрациями) // Альманах «Стрекозы» на 1884 г. СПб. : Изд. журн. «Стрекоза», ценз. 1883;

- Невинные речи : [сб.]. М. : Изд. журн. «Сверчок», 1887 Невинные речи : [сб.]. М. : Изд. журн. «Сверчок», 1887;

- Дуэль : повесть. СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1892;

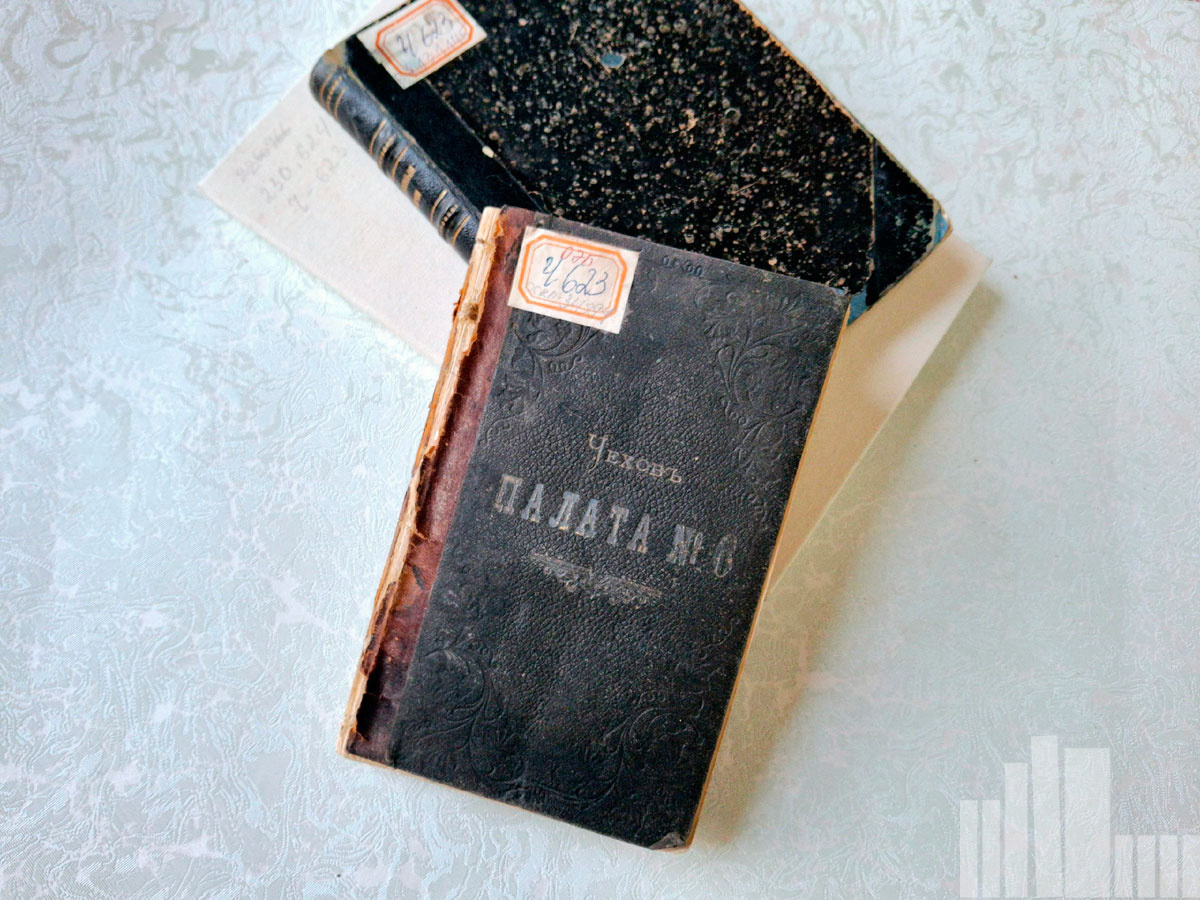

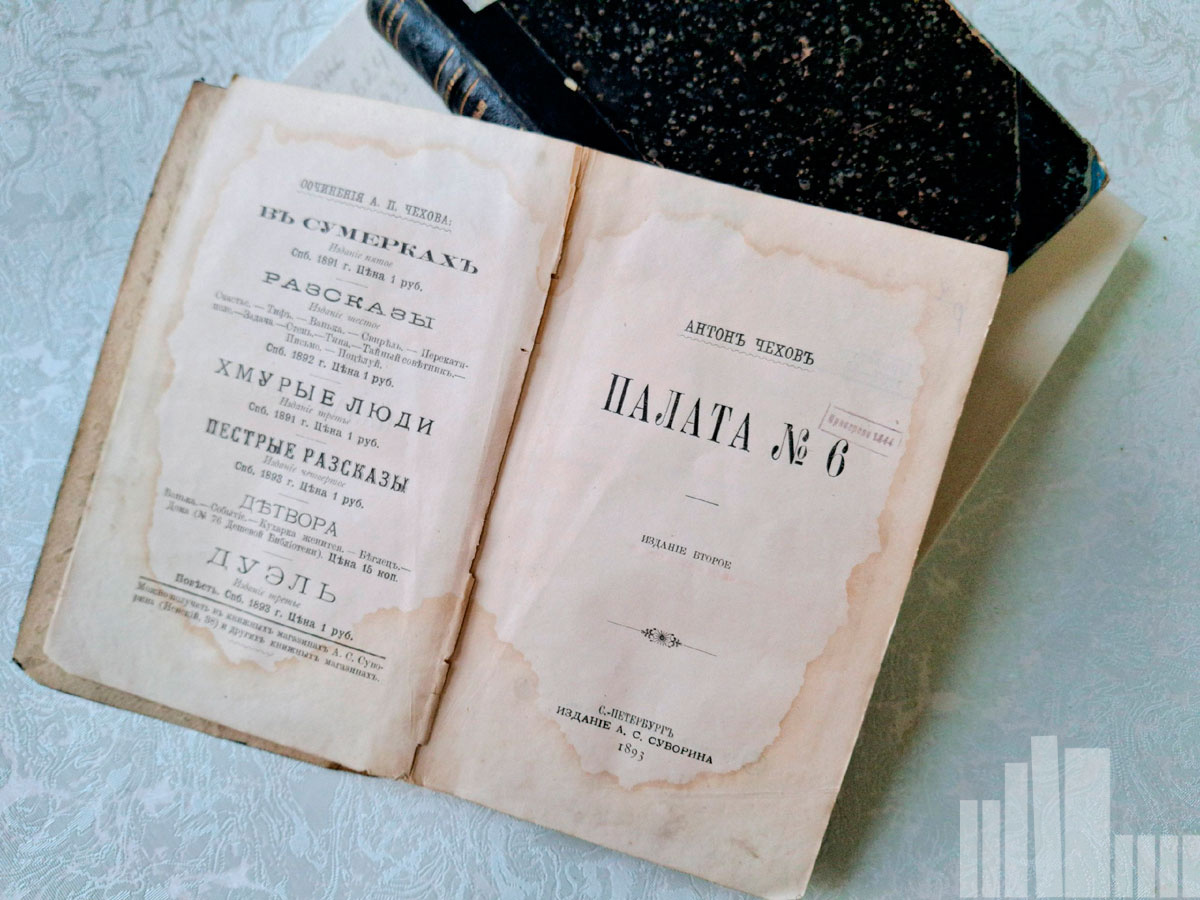

- Палата № 6 : [сб.]. 2-е изд. СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1893;

- Лишние люди : очерки и рассказы. Берлин : Изд-во И. П. Ладыжникова, 1920;

- Рассказы. М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929;

- Смерть чиновника. М. ; Л. : Земля и фабрика, 1926;

- Спать хочется : рассказ / рис. и обл. худож. И. Пичугина. М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930.

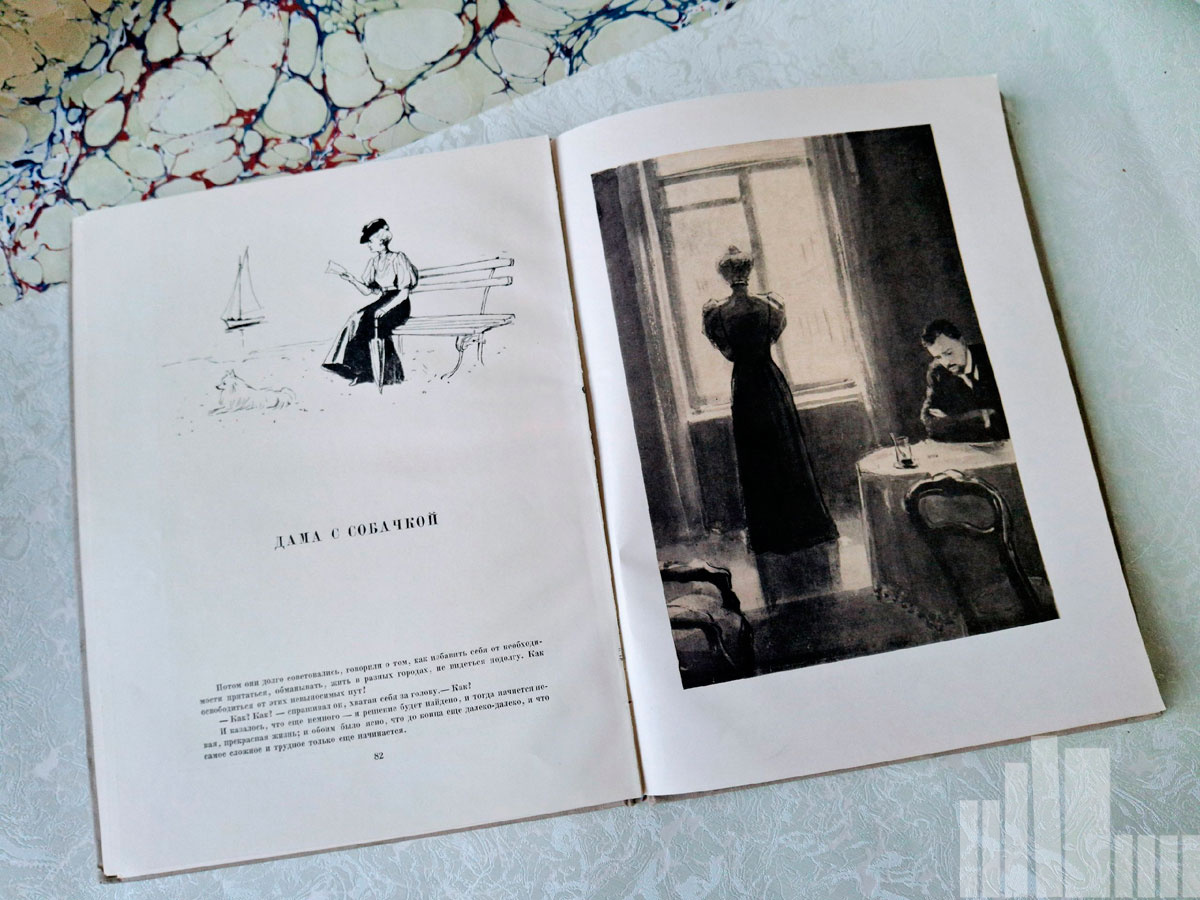

Посетителям выставки будет интересно издание повести А. П. «Дама с собачкой» с замечательными иллюстрациями Кукрыниксов (Москва, 1961).

Знакомая каждому аббревиатура «Кукрыниксы» соединила в себе первые слоги фамилий художников Куприянова и Крылова, а также первые три буквы имени и начальную букву фамилии их товарища и коллеги Николая Соколова. В общей сложности Кукрыниксы создали иллюстрации к более чем сорока юмористическим, лирическим, грустным рассказам писателя («Хирургия», «Налим», «Тоска», «Невеста» и другим).

Сцены из «Дамы с собачкой» написаны художниками акварелью черного цвета. Эти иллюстрации выполнены со вниманием к каждому штриху, каждой мелочи, окружавшей героев рассказа, что делает их образы ярче и многограннее. Интересно, что в период с 1945 по 1946 год Кукрыниксы выполнили столько рисунков к «Даме с собачкой», что получилось самостоятельное произведение в картинках, полностью раскрывающее не только сюжет рассказа, но и психологию любовного романа персонажей.

В заключительном разделе экспозиции демонстрируется юбилейный альбом: Московский художественный театр. Пьесы А. П. Чехова: Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Вишнёвый сад, Иванов [в постановке театра : альбом / текст Н. Эфрос ; авт. вступ. ст. В. Немирович-Данченко] ([СПб. : Тип. Т-ва изд. дела «Копейка»], 1914). Альбом вышел в год десятилетия смерти А.П. Чехова, включает большое число иллюстраций: фотографии Чехова и актеров МХТ, фрагментов спектаклей, эскизы декораций.

Среди экспонатов сборник статей «А. П. Чехов» (Москва, 1910), выпущенный вскоре после ухода из жизни писателя. Книга представляет собой первую попытку свода материалов к его биографии.

На выставке демонстрируются воспоминания об А. П. Чехове и его переписка:

- Седой А. П. (Чехов). В гостях у дедушки и бабушки : страничка из детства Антона Павловича Чехова. СПб. : Тип. Л. Я. Ганзбурга, 1912. 128 с.;

- Чехов А. П. Письма : [в 6 т.]. Т. 1 : (1876-1887) : с ил. М. : Изд. М. П. Чеховой, 1912. XXIV, 374, [1] с. : ил., портр., факс. и другие.