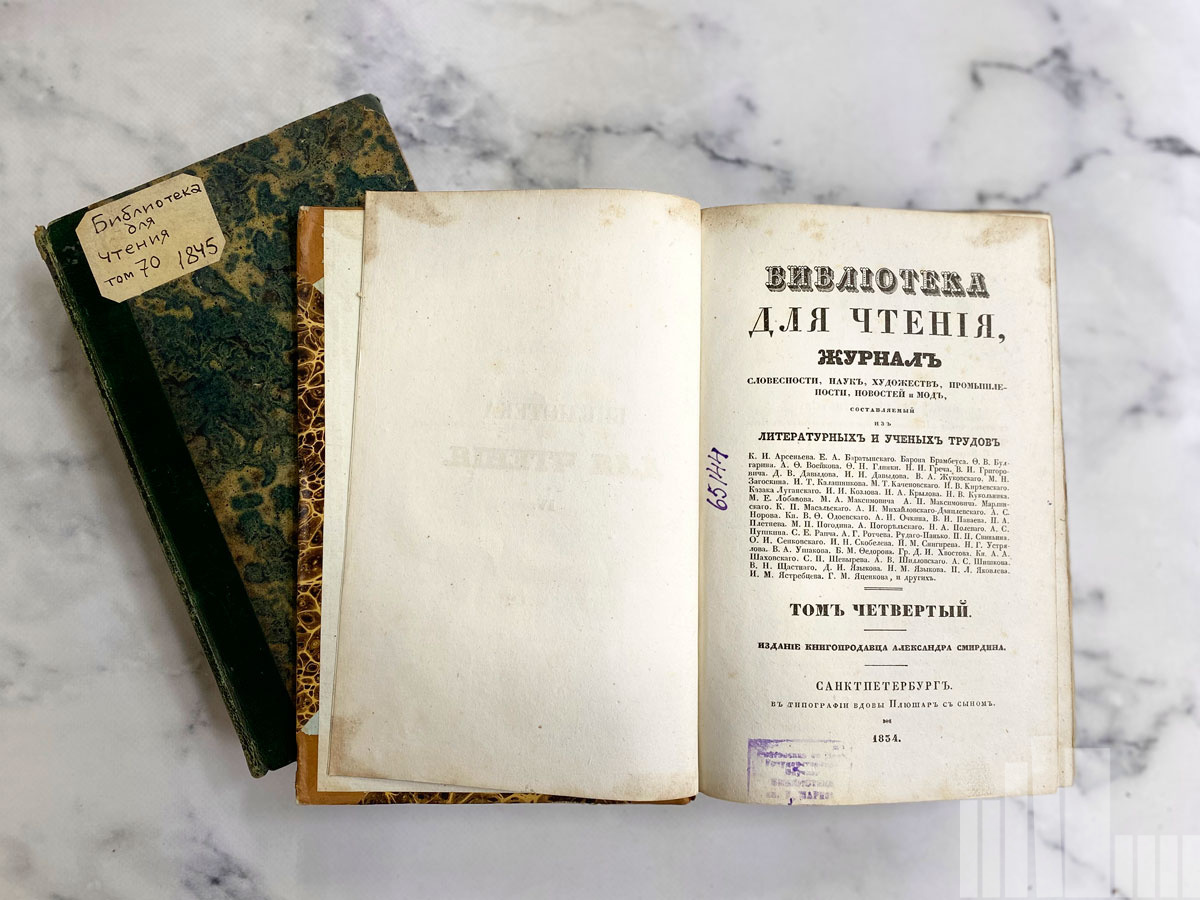

Журнал «Библиотека для чтения» был заявлен в 1834 году как «журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод». Программа издания включала в себя отделы: «Русская словесность», «Иностранная словесность», «Науки и художества», «Промышленность и сельское хозяйство», «Критика», «Литературная летопись», «Смесь».

Журнал был основан на средства известного книгоиздателя и книгопродавца Александра Филипповича Смирдина, хозяина самой популярной книжной лавки в Петербурге.

Накануне выхода первого номера литературный критик, историк, переводчик, публицист П.А. Вяземский подверг критике название журнала: «Все ожидают пришествия нового журнала Смирдина… На перспективе в окнах книжной лавки Смирдина объявление о нем колет глаза всем прохожим полуаршинными буквами. Хороша программа нового журнала. Самое заглавие - нелепость. «Библиотека для чтения»! Да для чего же и может служить библиотека? Нащекин говорит: «После этого можно сказать - карета для езды».

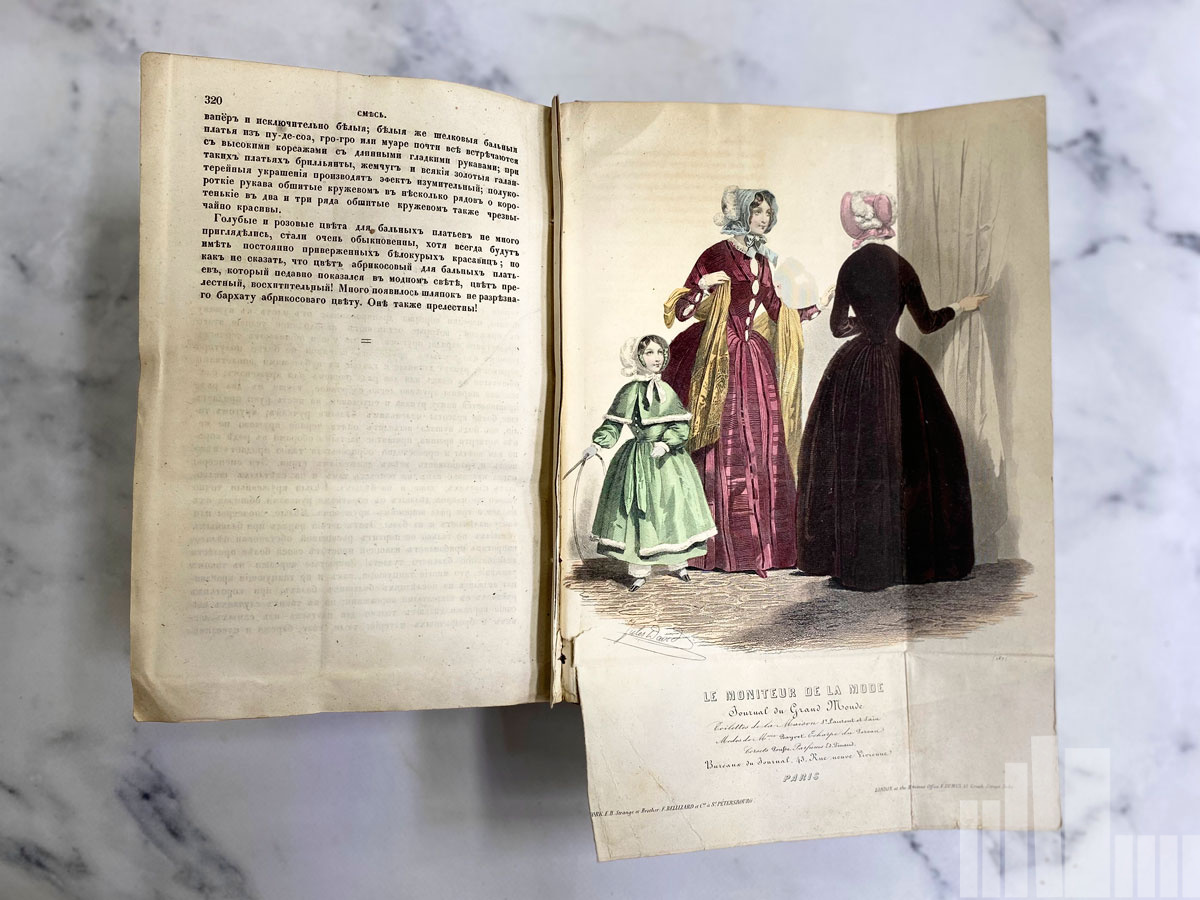

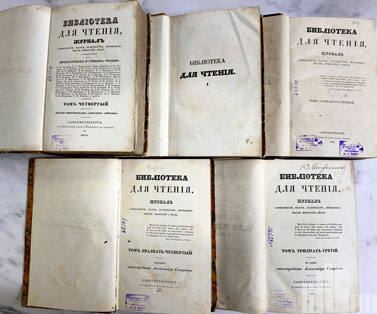

Журнал выходил первого числа каждого месяца, имел привлекательный внешний вид: отличная бумага, четкий шрифт, цветные картинки мод.

Редактором журнала с первых его дней стал Осип Иванович Сенковский, профессор-ориенталист, возглавлявший кафедры арабского и турецкого языков. Эрудиция, редкая работоспособность, общительность, умение заинтересовать читателя, предприимчивость помогли Сенковскому быстро освоить новое для него дело.

Первоначально он редактировал журнал совместно с литератором и критиком Николаем Ивановичем Гречем, чья политическая благонадежность предохраняла журнал от конфликтов с цензурой. Но впоследствии Сенковский мог бы назвать «Библиотеку для чтения» своим собственным журналом. Ни одна статья, ни одна самая крошечная заметка не миновала его рук. Он выбирал статьи для переводов, для чего читал до двадцати иностранных журналов и газет; затем просматривал, изменял, дополнял сделанные переводы; вновь пополнял их в корректурах и при всем том находил время писать собственные статьи для всех отделов журнала (за один лишь первый год существования журнала они составили более 60 печатных листов, или около 1 000 страниц). Накануне выхода номера журнала часто проводил день и ночь в типографии, чтобы быть уверенным в непременном появлении ее первого числа, и затем только успокаивался и позволял себе отдохнуть один или два дня. На третий уже начиналась та же мучительная работа для следующего тома.

«Библиотека для чтения» создавалась по европейскому образцу как коммерческое предприятие. Редактор получал значительное по тем временам жалование – 15 тыс. рублей в год, помимо гонорара. Для авторов журнала была введена стандартная полистная оплата: 200 руб. за лист оригинального произведения, а для знаменитых писателей гонорар повышался до 1 000 рублей за печатный лист, 75 руб. стоил лист перевода. Этим был установлен впервые в России регулярный и твердый авторский гонорар. Теперь писатель мог обеспечить себя одним литературным заработком, литература становилась профессиональным занятием. Стихи оплачивались построчно, с учетом известности поэта.

Подписная плата на журнал составляла 50 рублей ассигнациями в год. Издатель рассчитывал на то, что невысокая подписная цена позволит расширить читательскую аудиторию, и этот расчет оправдался. К концу третьего года «Библиотека для чтения» имела около 7 тысяч подписчиков.

В отечественной периодике 1830-х годов «Библиотека для чтения» стала существенно новым типом издания. Ее внушительный объем (около 500 страниц) – полный цикл месячного чтения для всего семейства от статей по сельскому хозяйству до повестей и модных иллюстраций, по которым можно было заказывать наряды у местных портных, - был связан с ориентацией на провинциальную публику, в том числе помещиков, постоянно или в зимний сезон проживавших в своих имениях.

«Библиотека для чтения» ориентировалась на средний класс населения – чиновничество, мелкопоместное дворянство, городское мещанство. Ставка делалась на семейное чтение, отсюда – внимание к разнообразию материалов, занимательности изложения, учет вкусов и повседневных интересов широких кругов читателей.

Первые годы издания были золотым веком «Библиотеки для чтения». Воображение читателей сразу же поразил объявленный состав сотрудников – 57 имен писателей и поэтов, весь цвет российской словесности.

В 1834 - 1837 годах на страницах отдела «Русская словесность» были представлены произведения В.А. Жуковского (баллады «Нормандский обычай», «Рыцарь Роллон», «Старый рыцарь», «Суд в подземелье», «Уллин и его дочь», «Божий суд», эссе «Две всемирные истории», повесть «Ундина»); И А. Крылова (басни «Разбойник и извозчик», «Лев и мышь», «Два мальчика»); А.С. Пушкина (стихотворение «Гусар», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Будрыс и его сыновья», «Воевода», «Красавица», «Подражания древним», «Элегия», «Признание», отрывок из поэмы «Медный всадник» (На берегу пустынных волн…), «Кирджали», «Песни западных славян», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», повесть «Пиковая дама»); А.С.Грибоедова (стихотворение «Восток»); М.Ю. Лермонтова («Хаджи Абрек»); Н.К. Батюшкова («Изречение Мельхиседека», «Из греческой антологии»); Д.И. Фонвизина (комедия «Корион») и др.

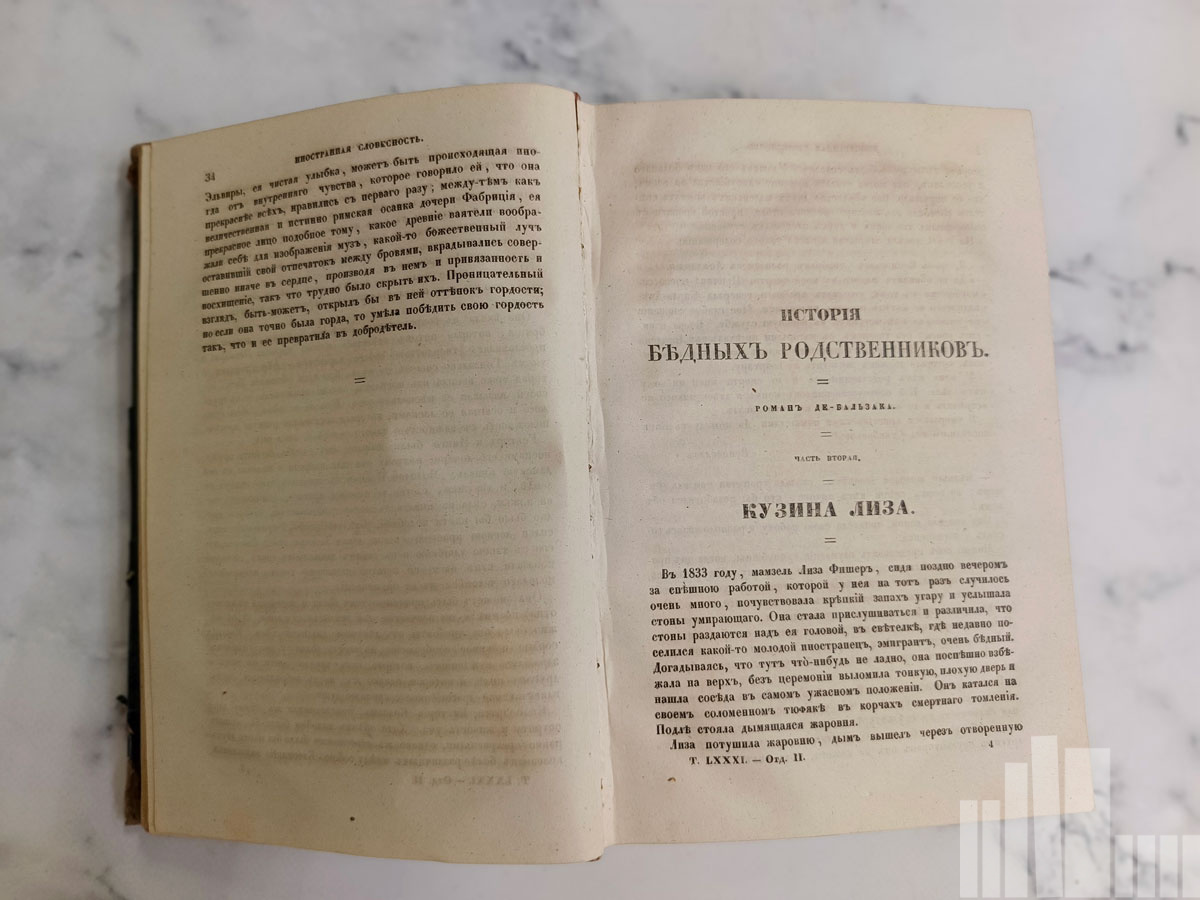

В отделе «Иностранная словесность» помещались произведения Э.Сю, О. де Бальзака (повесть «Старик Горио»), Ж. Санд; Т. Смолетта, Дж. Ф.Купера (роман «Моникины»); А. Дюма-отца («Граф Монте-Кристо», «Путешествия Гаврилы Пайо»); переводы стихотворений Петрарки, В. Гюго и др.

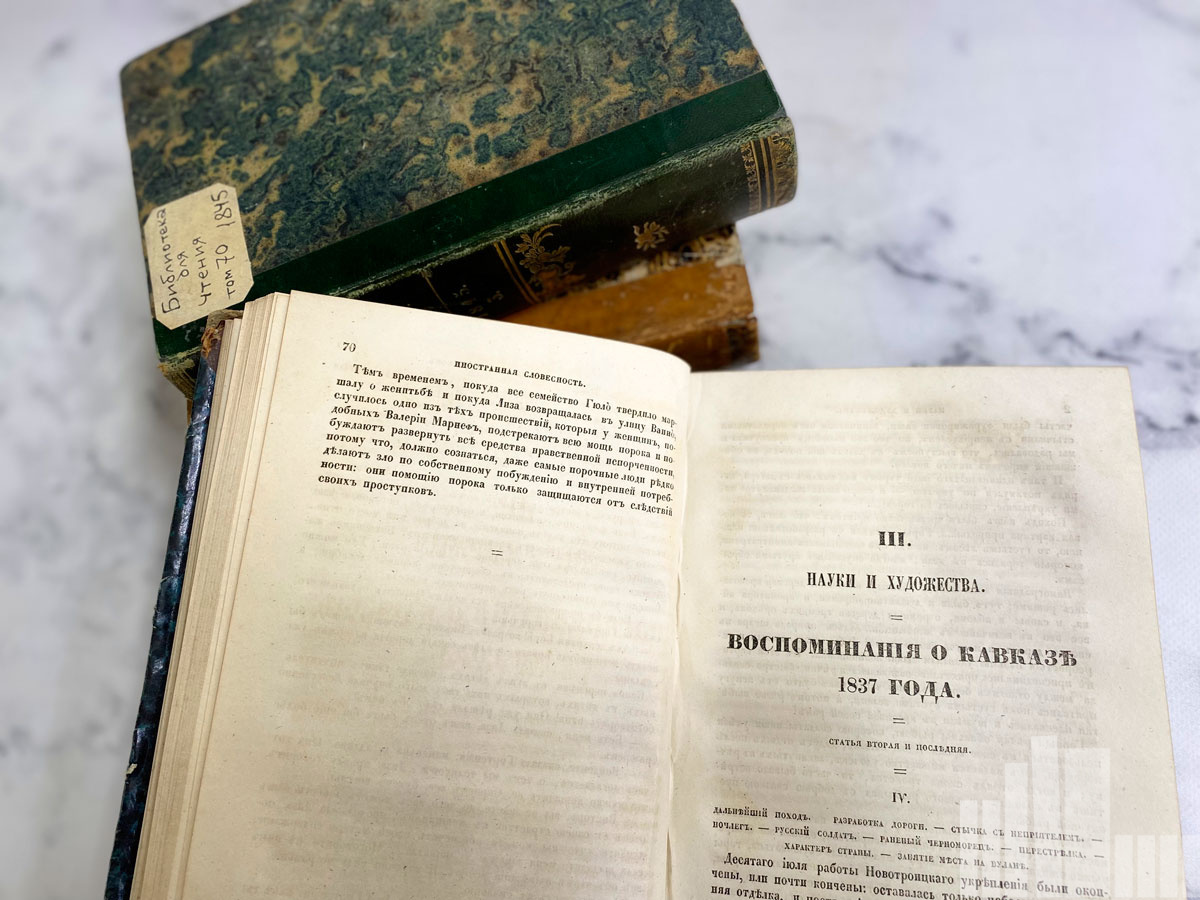

В отделе «Науки и художества» приоритет отдавался естественнонаучным, экономическим статьям иностранных авторов, в которых популяризировались технические достижения. При этом редактор стремился придать им занимательную форму, исключая из них теоретические рассуждения и оставляя любопытные факты и полезные сведения.

В этом разделе под своей настоящей фамилией О.И. Сенковский опубликовал интересную статью о скандинавских сагах, М.П. Погодин «Исторические афоризмы», а Н.А. Полевой «Взгляд на историю России от кончины Иоанна Калиты до кончины Иоанна III». Здесь же читатель мог познакомиться со статьей М.А. Максимовича «О границах и переходах царств природы» и переводом с итальянского брошюры римского антиквария Висконти о картине Карла Брюллова «Последний День Помпеи» (в одном из последующих номеров журнал поместил вклейку с литографией, исполненной с брюлловской картины, тогда еще неизвестной зрителям в России).

Практическую направленность имел отдел «Промышленность и сельское хозяйство», где содержались разного рода советы и рекомендации: по уходу за скотом, использованию новых орудий сельского труда, изготовлению продуктов питания. Здесь можно было прочесть основательные работы о состоянии мануфактур и земледелии в России, пользе компаний-объединений, составных частях почв, а также об устройстве зимних садов, «распиловке» бревен, белении полотен. Рекламируемые блага цивилизации сулили читателю комфорт и благополучное существование.

Критический отдел журнала отличался фельетонным стилем, который исключал необходимость глубокого анализа содержания и художественных достоинств произведений. Взяв на себя эту функцию, Сенковский стремился позабавить читателя веселыми остротами, насмешками по поводу отдельных эпизодов или языка рецензируемых произведений. Также раздел рецензий знакомил читателей с книжными новинками, предоставляя возможность выписать нужное издание по почте, что, в свою очередь, способствовало развитию книготорговли и книгоиздательства А.Ф. Смирдина.

В «Литературной летописи» читателя знакомили с положительной рецензией на первое издание «Горя от ума» А. Грибоедова, которое было охарактеризовано как «прекрасное творение». Автор рецензии писал о бессмертной комедии: «Теперь о красотах ее должно говорить так, как англичанин и испанец говорят о красотах Шекспира и Кальдерона» и сравнивал Грибоедова с Бомарше. Высокую оценку получило творчество М.Загоскина, «сделавшегося любимым романистом публики». В этом отделе О.И. Сенковский использовал изобретенную им литературную маску барона Брамбеуса, от лица которого он смешил и дурачил публику, развлекая ее анекдотами из жизни литераторов, мистификациями и пародиями на произведения современных авторов.

Отдел «Смесь» стал сосредоточием разнообразных сведений и любопытных фактов из истории, географии, метеорологии, театра на любой вкус, возраст и образование. От руководства по разгадыванию снов и рецептов чудодейственных лекарств до сенсационных эпизодов из жизни королей, полководцев, об Академии наук, русском театре в Петербурге, новой драме Гюго, новом балете Тальони и многом другом.

Разнообразие материалов стало одним из принципов журнала, которому он следовал долгие годы. Все названные отделы «Библиотеки для чтения» обретали содержательное и стилистическое единство благодаря деятельному участию самого редактора. Избегая политических и острых социальных проблем, и в то же время не скрывая неприязни к революционным идеям, О.И.Сенковский развлекал и одновременно просвещал публику, предлагая ей занимательное чтение и обилие полезных сведений.

Стоит отметить, что «Библиотеке для чтения» и ее редактору доставалось от многих писателей и критиков, обвинявших журнал в легковесности и пренебрежении к авторскому стилю. Но в то же время они отдавали должное уму, профессионализму и предприимчивости главного редактора, сумевшего найти читателя для своего журнала.

В 1840-х гг. влияние и популярность журнала снизилась – во многом за счет появления других изданий, выстроенных аналогичным образом, например «Современника»; складывались журнальные направления западнической, славянофильской, консервативной, радикальной и других ориентаций. Подчеркнутая безыдейность, разноплановость содержания «Библиотеки для чтения» привели к потере аудитории (количество подписчиков сократилось с 7 тыс. в 1837 году до 4 тыс. в 1847 году).

После ухода в 1856 году с поста редактора О.И. Сенковского его место занял А.В. Дружинин, который привлек к сотрудничеству новых авторов. В частности, в журнале публиковались Л.Н. Толстой (рассказ «Три смерти», 1859), А.Н. Островский (драма «Воспитанница», 1859), И.А. Гончаров, А. Н. Майков, А. А. Фет.

В 1857 году соредактором Дружинина стал А. Ф. Писемский.

В 1863 году редактором-издателем «Библиотеки для чтения» стал П.Д.Боборыкин, чья деятельность была отмечена публикацией антинигилистического первого романа Н.С. Лескова «Некуда» (1864), вызвавшего резонанс в радикально-демократических кругах из-за сходства персонажей с современниками.

В 1865 г. должность соредактора занимал Н.Н. Воскобойников.

В апреле 1865 года из-за финансовых трудностей, связанных с продолжающейся потерей аудитории, журнал был официально закрыт.

Отмечая значение журнала для российского общества, В.Г. Белинский писал: «Появление этого журнала - истинная эпоха в русской литературе. До него наша журналистика существовала только для немногих, только для избранных, только для любителей, но не для общества».

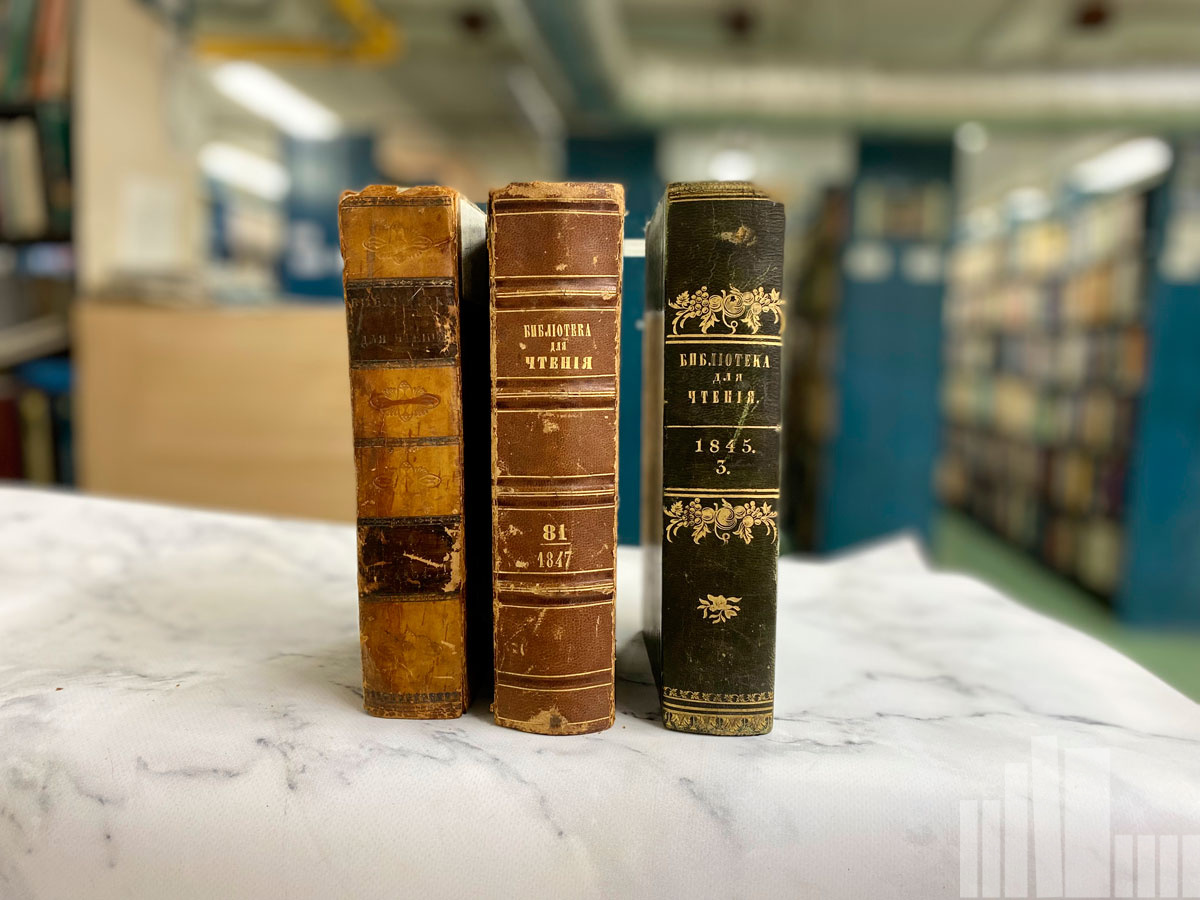

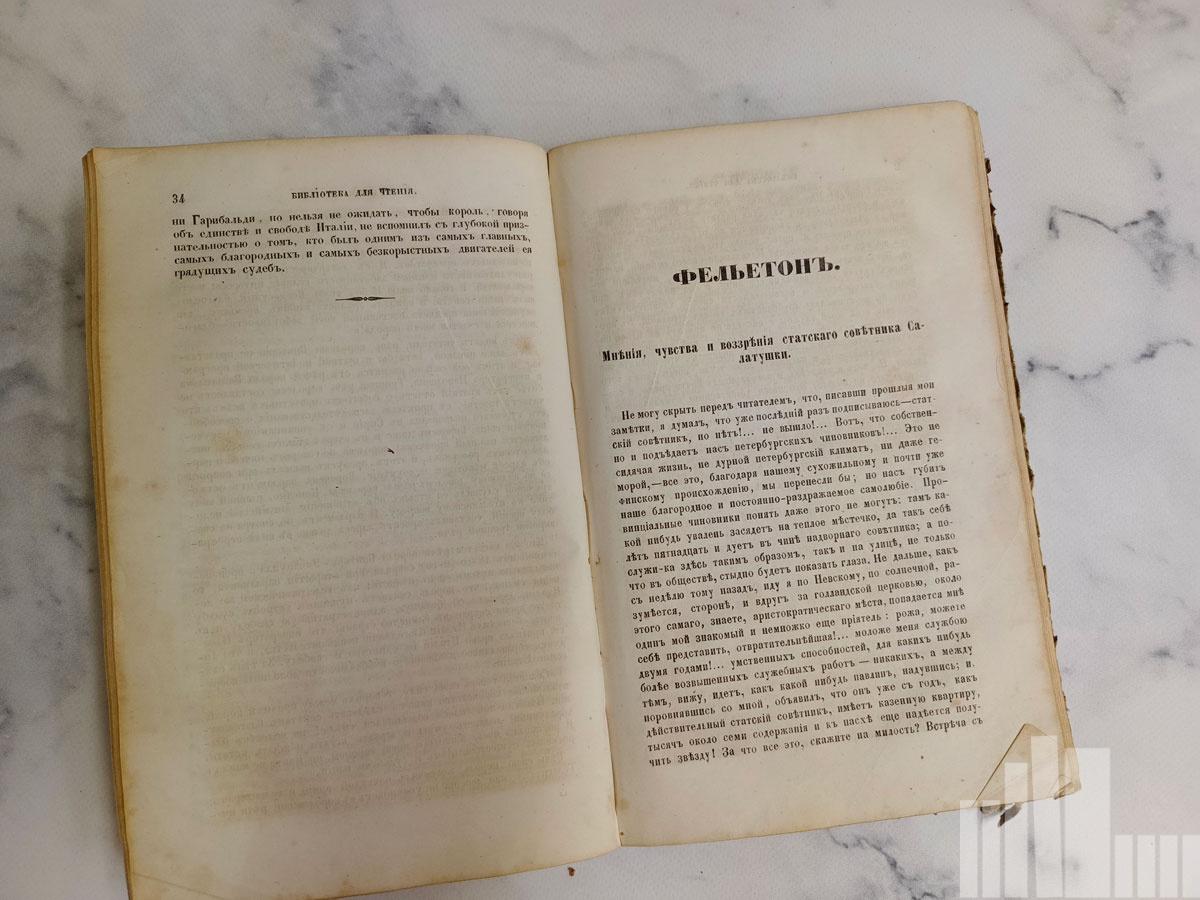

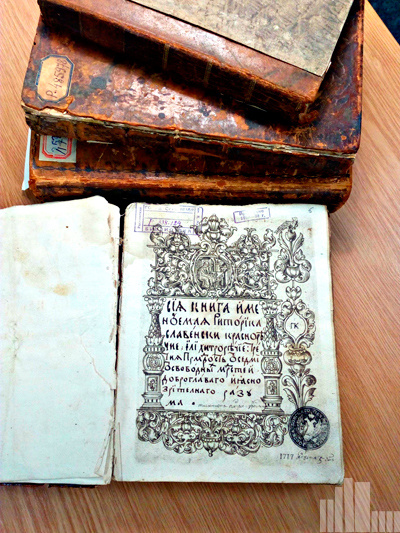

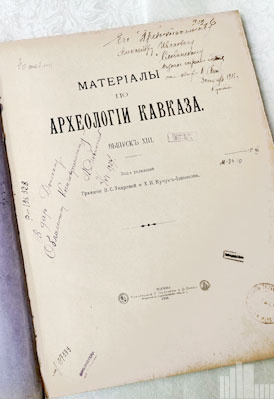

На выставке экспонируются отдельные выпуски журнала «Библиотека для чтения» за 1834-1865 гг. Среди них интересное и назидательное чтение «Трактат о висте» (№ 25, 1837); драматическая повесть Н.А. Полевого «Ломоносов или Жизнь и поэзия» (№ 56, 1843); рассказ В. Луганского (псевдоним В. Даля) «Вакх Сидоров Чайкин, или рассказ его о собственном своем житье-бытье за первую половину жизни своей» (№ 57, 1843); сказка Ершова «Конек-горбунок» (№ 4, 1834) и произведения других авторов.

Раздел «Иностранная словесность» представлен такими известными именами, как П. Мериме «Ильская Венера» (№ 24, 1837) и «Коломба» (№ 41, 1840); Оноре де Бальзак «Похождения парижского денди» (№ 36, 1839) и «История бедных родственников» (№ 81, 1847); Ч. Диккенс «Записки бывшего Пиквикского клуба» (№41, 1840); Ж. Санд «Мельник» (№ 70, 1845); Э. Сю «Вечный жид» (1845); А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (№ 74, 1846); роман Теккерея «Записки Мистра Желтоплюша» (№ 125, 1854); Э. По «Спуск в Мельстрём» (№ 132, 1856); Байрон «Сарданапал» (1860) А. де Мюссе «Женский ум лучше всяких дум» (№ 23, 1837); «Томас Мор и его Утопия» ((№ 24, 1837); комедия принцессы Амалии Саксонской «Сельский хозяин» (№ 32, 1839); статья Мари-Лафона «История книги» (№ 124, 1850); и др.

Отдел «Науки и художества» на выставке представлен публикациями «Ратное дело в России до Петра Великого» (№ 2,1834); «Зодчество насекомых» (№ 4, 1834) «Плавание около мыса Доброй Надежды: из записок Базиля Галля» (№ 35, 1839); «История химии» (№ 36, 1839); «Электричество и философский огонь алхимиков»; «Кардинал Ришлие» (№ 63, 1844); «Метеорические камни, преимущественно упавшие в России» (№ 74, 1846); «Ламайская вера: о верованиях Северной индии, Тибета, Китая, Монголии, Маньджурии, бурятов и калмыков» (№ 81, 1847) и пр.

Отдел «Промышленность и сельское хозяйство» познакомит посетителей выставки с публикациями «О зимних садах, письмо из Берлина» (№ 1, 1834); «О-де-колонь» и другие составы Фарины» (№ 3, 1834); «О приготовлении сыров, известных у нас под названием Швейцарского и Пармезан» (№ 4, 1834); «О системе фермерства и пользе ее для помещиков и государства» (№ 23, 1837); «О болезни картофеля» (№ 74, 1846) и др.