Значительное место среди прозаических жанров народнопоэтического творчества занимают легенды и предания. Возникавшие в разные исторические периоды, в той или иной степени связанные с жизнью человека минувших эпох, они издавна вызывали неослабный интерес широких народных масс.

Легенды и предания в яркой форме рассказывают о больших и малых делах наших предков, дают возможность ощутить всю прелесть художественного творчества народов. В них нашли своеобразное отображение всевозможные факты истории различных народов, различные стороны общественно-социальной жизни, психологии и многовекового бытия людей.

Легенды и предания существуют в каждой культуре, отражая ее ценности, географические и исторические особенности.

Этим жанрам присуще не только сходство сюжетов и образов, но и неизменное стремление к достоверности. В отличие от сказки, ориентирующей читателя и слушателя на волшебное содержание, легенды и предания выдают нередко фантастическое повествование за реальное.

При всей близости сюжетов и образов, эти жанры народно-поэтического творчества следует разграничивать.

К преданиям относятся сюжетные устные поэтические повествования в прозе, которые с известной долей вымысла и смешением фактов и событий, рассказывают о давно минувших, но реальных делах и исторических лицах или объясняют происхождение географических и топонимических названий.

Истоки преданий часто уходят в глубь минувших столетий, в их основе нередко лежат рассказы свидетелей тех или иных событий, а также лиц, якобы слышавших о сообщаемом непосредственно от очевидцев. Именно поэтому факты, приводимые в преданиях, несмотря на явный художественный вымысел, встречающийся в отдельных произведениях, истолковываются рассказчиками как достоверное.

Наряду с неизменным стремлением к достоверности, предания постоянно обращаются к историческому материалу – указания на факты и известных лиц, живших в прошлом, объяснение происхождения какого-то названия.

В преданиях всегда четко выражена устоявшаяся ориентация на историзм и реальность изложения материала, чем они существенно отличаются от сказок. Даже нередко встречающийся в них вымысел предназначен для объяснения событий, которые происходили в действительности. Отличие преданий от сказок состоит также и в том, что им присуще стремление к точному указанию времени, места действия, имен участников описываемого события. Персонажи преданий – реальные лица; в этих произведениях почти отсутствуют сверхъестественные существа и представители волшебного и животного мира. В отличие от сказок сюжеты преданий складываются не из ряда эпизодов, а всего из одного, обычно наиболее примечательного.

Литературоведы изначально подразделяли предания на мифические, повествовавшие о боге, святых, нечистой силе; натуралистические, рассказывавшие о происхождении флоры и фауны; исторические, которые содержали материалы собственно исторического, топонимического и этнографического характера.

Чуть позднее классифицировать предания стали более дробно. Обращаясь к содержанию преданий литературоведы стали выделять произведения, связанные с каким-либо местом, селением, урочищем, водоемом, ландшафтом; кладами, разбойниками, иноземными завоевателями, первооткрывателями новых земель; потонувшими городами, церквами, колоколами, таинственными явлениями и, наконец, с определенными историческими лицами.

На выставке этот вид преданий представлен следующими произведениями:

Белоризцы: Вологодское предание // Родник. 1916. № 3-6.

В печати предание о белоризцах впервые появилось в 1804 году в изложении лекаря Алексея Флёрова. Он связал имя белоризцев с разорением Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря в годы Смутного времени. «Несчастные жители Вологды, - писал Флеров, - вышли на поле, на другом берегу реки Вологды и, желая отомстить полякам, сразились с ними; победа начала преклоняться на сторону Литовцев, превосходивших числом и силою своих противоборников; но вдруг являются два неизвестные Витязя, в белые доспехи облеченные и железными палицами вооруженные, останавливают побеждаемых, начинающих спасаться бегством, и бросаются с ними на неприятелей, поражают их палицами и вырывают победу из рук их с потерею своей жизни. Часть неприятелей положена на месте сражения, а прочие бегством сохранили жизнь свою. Обрадованные сею победою и вместе опечаленные смертию неизвестных своих избавителей вологжане трупы их положили в один гроб и воздвигли над оным простой каменный памятник (по вологодскому выражению голбчик), украшенный только сердечною благодарностию; а чтобы память их пребывала вечною, учредили каждый год отправлять при собрании градских жителей на гроб их панихиду. Для собрания ж установили на месте гроба героев белоризцов (так их называют в Вологде) быть гулянью, на которое и собираются доселе в Семик каждого лета. Место погребения их есть обширное поле - поле сражения и победы. В Вологде гуляние сие и место онаго называют Поляною же, между тем в других местах России он обыкновенно называется Семиком».

Преданий о белоризцах существует много, на выставке представлен один из вариантов.

Липкин М. Долина Свэти: Имеретинское предание XIII века. Тифлис: Изд. К. И. Свимонова, 1914.

Предание о долине Свэти встречается у В. А. Патто в книге «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях».

Согласно преданию, во времена Давида-Возобновителя долина Свэти принадлежала князю Ивану Мурашидзе, представителю одной из древнейших фамилий Имеретии. Его жилище было невдалеке от огромной скалы, имевшей тогда на своей вершине двойную ограду стен, из-за которых поднималась высокая зубчатая башня. Скала была неприступна, как и теперь, но никто не знал и не помнил, даже в то стародавнее время, делом чьих рук был этот подоблачный замок Свэти. Неприступный и необитаемый с незапамятных времен, он слыл чудом в стране, и народ приписывал его основание невидимым духам. Замок был необитаем. Но пастухи, которым доводилось проводить ночи на соседних горах, с ужасом рассказывали, что видели яркое освещение в окнах башни, а окрестные жители не раз слышали в замке жалобные крики и сатанинский хохот, сменявший стенания. Раз в темную и бурную ночь окна заколдованной башни ярко осветились, и в них замелькали тени. То пение, то крики, то вопли и смех слышались оттуда испуганным жителям. Решили немедленно послать в Кацерский монастырь призвать благочестивых иноков сотворить заклинание против злых духов, неистовствовавших в замке, и монахи с иконами и святыми мощами спустились в долину. Во время продолжительных молитв и заклинаний свет, сверкавший в окнах, постепенно погас, и с восходом утренней зари башня стояла по-прежнему мрачной и безжизненной.

Ночи Тамары: Кавказские предания и легенды. // Наблюдатель. 1890. № 12.

Трудно найти такой уголок в Грузии, где бы не было своего предания о царице Тамаре (время её жизни: середине 60-х тт. XII а. — 1213 г.), связанного с местной крепостью, церковью, скалой или другой приметной особенностью ландшафта. Предания и легенды о прославленной царице начали складываться уже вскоре после её смерти. Некоторые из них были позже внесены переписчиками не страницы летописей. Другие дошли до нас в устных преданиях, песнях, пословицах. Свои легенды создавала и грузинская церковь, которая почитала Тамару святой.

В предании «Ночи Тамары» дается следующее описание внешности Тамары: «Царевна поражает могуществом блеска: она отнимала у всех и разум, и сердце, и душу; хвалить ее мог лишь мудрец языком многозвучно-высоким… Станом она стройней кипариса, душа ее – чистый кристалл базальта, очи чернее и глубже ночи безлунной, а губы – румяный рубина».

На основе кавказских преданий и легенд о царице Тамаре, М. Ю. Лермонтов напишет балладу «Тамара», первые строки которой многие хорошо помнят:

В глубокой теснине Дарьяла,

Где роется Терек во мгле,

Старинная башня стояла,

Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной

Царица Тамара жила:

Прекрасна, как ангел небесный,

Как демон, коварна и зла.

Река Замглай: Народное малорусское предание // Семья и школа. 1911. № 1-6.

В издании Драгоманова М. П. «Малорусские народные предания и рассказы» (Киев : Изд. Юго-зап. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва, 1876.) размещено более 200 народных преданий и сказок Малороссии, отсортированных по разделам: знахарство, молитвы, заговоры; верования и рассказы о чертях и пр. Все вместе они являются отражением народных представлений малороссов середины XIX века.

«Река Замглай» украинское предание, в котором рассказывается, что в семье у отца Сивера и матери Десны, рос сын, который был непослушен, как вольный ветер. Как поднялся на ноги, то удержать его нельзя было - то в лес побежит, то в поле, то спрячется где-нибудь. Ищут его родители каждый день, каждый час. А однажды, когда мальчик снова сбежал, то украл его колдун. Погнались за ним родители мальчика, отбежали далеко от родного дома, а догнать колдуна не могут. Но колдун устал и начал спотыкаться, а когда упал, то отец мальчика Сивер почти добежал до него, ухватил горсть песка и швырнул в глаза. Колдун начал моргать веками и кричать: «Ой, что же мне делать?». А мальчик на это: «Заморгай!». А колдун недослышал и как закричит: «Какой я тебе Замглай! Вот ты получишь от меня!» и превратился в реку, утопив в своей водемальчика. Мать как увидела это, и сама с горя и отчаяния стала рекой Десной.

Сон Артура: Из старо - английских преданий // Родник. 1916. № 7-9.

«Сон Артура» написан на тему одного из старых английских преданий. Существует целый ряд легенд о короле Артуре и его Рыцарях Круглого Стола; по сказаниям; он был последним королем Англии перед нашествием саксов.

Артур был тяжело ранен в битве с восставшим против него племянником. Единственный из оставшихся в живых рыцарей, Бедивэр, бросил в озеро волшебный меч Артура и перенес умирающего короля на берег моря.

Там приняли его в свою лодку три феи, одна из которых, Моргана, была сестрою Артура, — и лодка тихо поплыла на юг…

Прошло много лет.

Далеко на юге Британии, на острове Авалоне, «Острове яблонь», спит Артур, погруженный в волшебный сон, и спят вместе с ним его верные рыцари.

Но настанет срок, — говорит сказание, — и в годину великой беды, — проснется старый король, созовет свое войско и во главе своих рыцарей отразит беду, грозящую Альбиону…

Многие предания возникли еще до появления письменности и непосредственно связаны с исторической действительностью далекого прошлого. Именно поэтому на них, как на авторитетный и вполне надежный материал, нередко ссылались народные рассказчики и составители ранних летописей. В своих произведениях они широко использовали варианты устных преданий о былых событиях и деятельности ряда исторических лиц.

На выставке эта проблематика представлена преданиями:

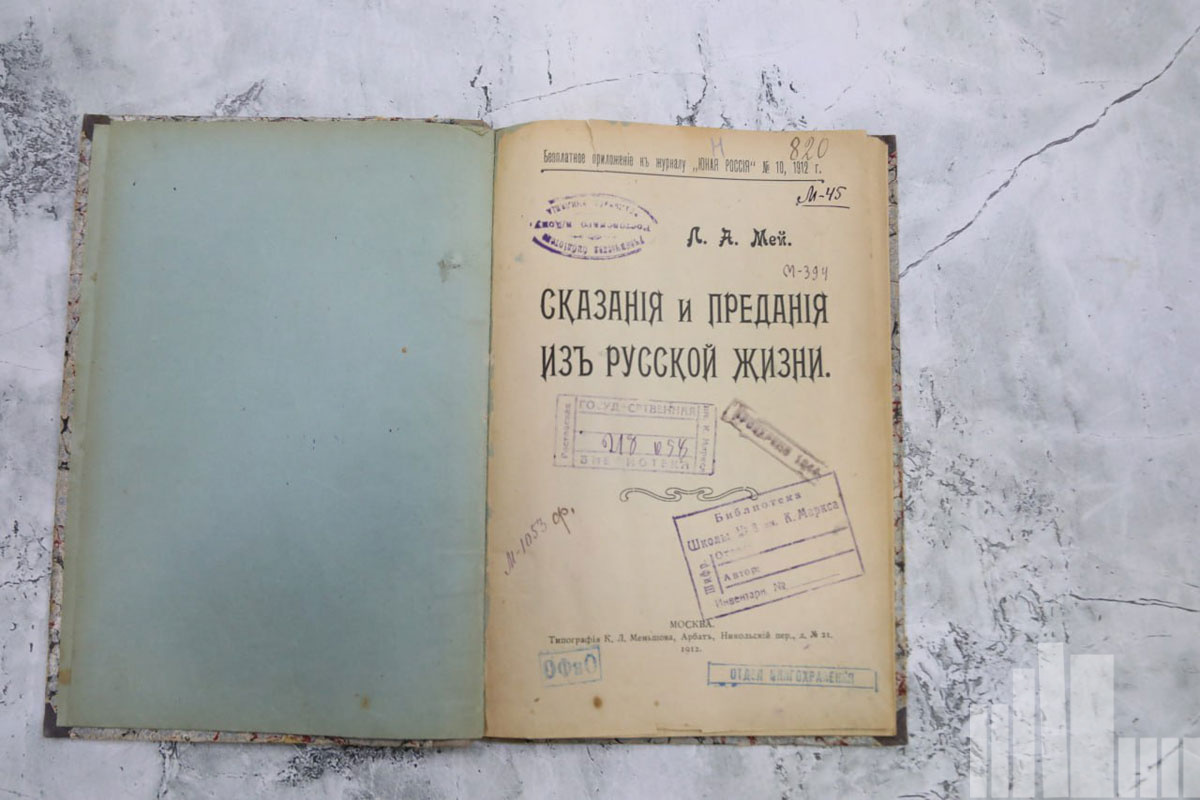

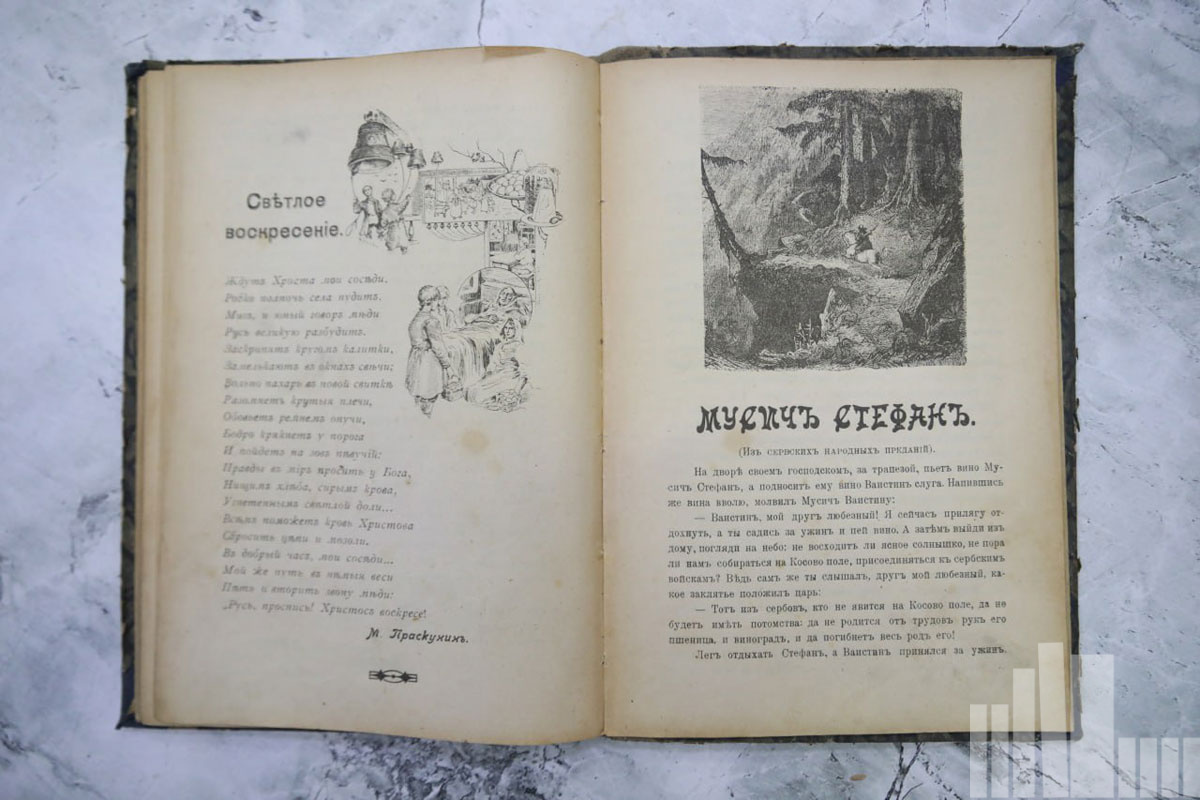

Мей Л. А. Сказания и предания из русской жизни. Москва: Типография К. Л. Меньшова, 1912.

Лев Александрович Мей (1822-1862) - русский поэт, прозаик, драматург, переводчик. В 1850 году вошел в редакцию журнала «Москвитянин», с которым ранее активно сотрудничал, заведовал отделами русской словесности и иностранной литературы до 1853 года, когда переехал в Петербург. Его стихи и прозу печатал журнал «Библиотека для чтения» и в нем некоторое время Мей вел отдел журналистики.

В издании «Сказания и предания из русской жизни» размещены предание «Спаситель» о царе Алексее Михайловиче, сибирская сказка «Отчего перевелись витязи на святой Руси», летописное сказание «Александр Невский», летописная повесть «Песня про боярина Евпатия Коловрата», драма «Псковитянка» и др.

Уриан и Молуна: Тунгусские предания // Живая старина. 1908. № 1-4.

Тунгусские предания были записаны В. Н. Васильевым в Туруханском краев в 1905 году на обратном пути из Хатангской экспедиции. В пути, на ночлегах, в чуме у тунгусов Васильев занимался записыванием тунгусских слов и фраз и собиранием этнографических сведений. При этом ему были сообщены и предания. Главным рассказчиком был тунгусский князь Николай Харагир, по прозвищу Чунго, человек выдающийся по уму в своей среде. Рассказчики не говорили на якутском языке, которым владел Васильев, поэтому приходилось пользоваться переводом тех, которые знали этот язык, записывая предания уже на русском языке.

Предание об «Уриане и Молуне» повествует об удалом, непобедимом витязе Уриане, которого знали все тунгусы и всем были известны его подвиги и о витязе Молуне, также знаменитом, одолевшем многих сильных и главных удальцов-тунгусов, но завидовавшем Молуну.

Московские подарки и турецкие отдарки: Из сербских народных преданий. // Юная Россия, 1917. № 1-8.

Вот несутся бисерные письма

Через всю турецкую краину.

И в диван пришли турецкий письма

Муезиту, грозному султану,

Это письма из Москвы обширной,

А с посланьем дары дорогие.

Для султана - золотое блюдо,

А на блюде - мечеть золотая,

Обвилась змея вокруг мечети;

На ее голове алый яхонт.

Самоцвет и темной ночью светит.

Можно с ним и в полночь в путь-дорогу,

Словно в полдень при солнечном свете.

Для царского сына Ибрагима

Посылают две острые сабли,

Перевязи из чистого злата,

А на них два драгоценных камня.

Получила старшая султанша

Колыбель из золота литого;

Крылья распростер над нею сокол.

Полюбились султану подарки.

Только мысли его беспокоят -

Как ему достойно отдариться.

Думает, придумать он не может.

Перед всеми своими гостями

Похваляется султан дарами

Из Московии, от государя!

Сам рассчитывает, может статься,

Кто-нибудь его и надоумит,

Что послать в Москву, чем отдариться.

Рядом со словом «предание» часто стоит слово «легенда». К легендам обычно относят эпические произведения фольклорной прозы поучительного характера, в которых широко используются фантастические, в том числе религиозные и языческие мотивы, и в которых наряду с людьми выступают сверхъестественные существа. Свое название данный жанр получил от латинского слова «legenda», в переводе означающего «текст, который следует прочесть». Возникнув в эпоху средневековья как название произведений житийной литературы, этот термин позднее был использован в устном народно-поэтическом творчестве для обозначения жанра, тексты которого по содержанию нередко были близки священным писаниям. Однако преобладающее большинство легенд является продуктом народной фантазии, причем и рассказчик, и слушатель, как правило, верят в достоверность сообщаемого материала.

Обильным материалом для народной поэзии, и в частности для легенд, служила языческая старина. Перекликающаяся с древними мифами языческая старина, которая нередко объясняла отдельные явления природы и происхождение определенных видов животных, стала основой ряда легенд. Наряду с рассказами, основанными на религиозно-языческих фантастических домыслах народа (о сотворении мира и предполагаемом его конце, о боге и святых, в легендах много места отводилось всевозможным чудесам. Причем, чудесное могло иметь проявления самые разнообразные, начиная от деяния божественных сил и кончая, например, колдовской неуязвимостью народного заступника или проделками домашних духов.

У легенд тоже есть своя классификация. Наиболее старыми считаются космогонические легенды, повествующие о миротворении. Это, по преимуществу, народные толкования языческо-религиозных рассказов о возникновении Вселенной. Здесь же и легенды о происхождении неба, солнца и звезд. Одна из таких легенд представлена на выставке:

Солнце и луна: Ассорская легенда // Юная Россия. 1906. № 9.

Это красивая легенда, которая рассказывает о том, как два небесных светила полюбили друг друга. Солнце и Луна были созданы богами. Солнце было ярким и теплым, а Луна - бледной и холодной. Они жили на разных сторонах неба, но каждый день встречались на горизонте и смотрели друг на друга. Однажды Солнце решило подойти к Луне ближе и заговорить с ней. Они начали общаться друг с другом и вскоре поняли, что любят друг друга.

Но их любовь была запретной, так как Боги запретили им встречаться, потому что Солнце могло сжечь Луну, а Луна - затушить Солнце. Но они не могли устоять перед своей любовью и продолжали встречаться каждый день. Боги решили наказать их и разделили Солнце и Луну на две части, чтобы они больше не могли встречаться. Солнце стало ярче и теплее, а Луна стала бледнее и холоднее. С тех пор Солнце и Луна живут на разных сторонах неба и больше не могут встретиться. Но их любовь осталась в сердцах людей, которые продолжают верить в их силу и красоту.

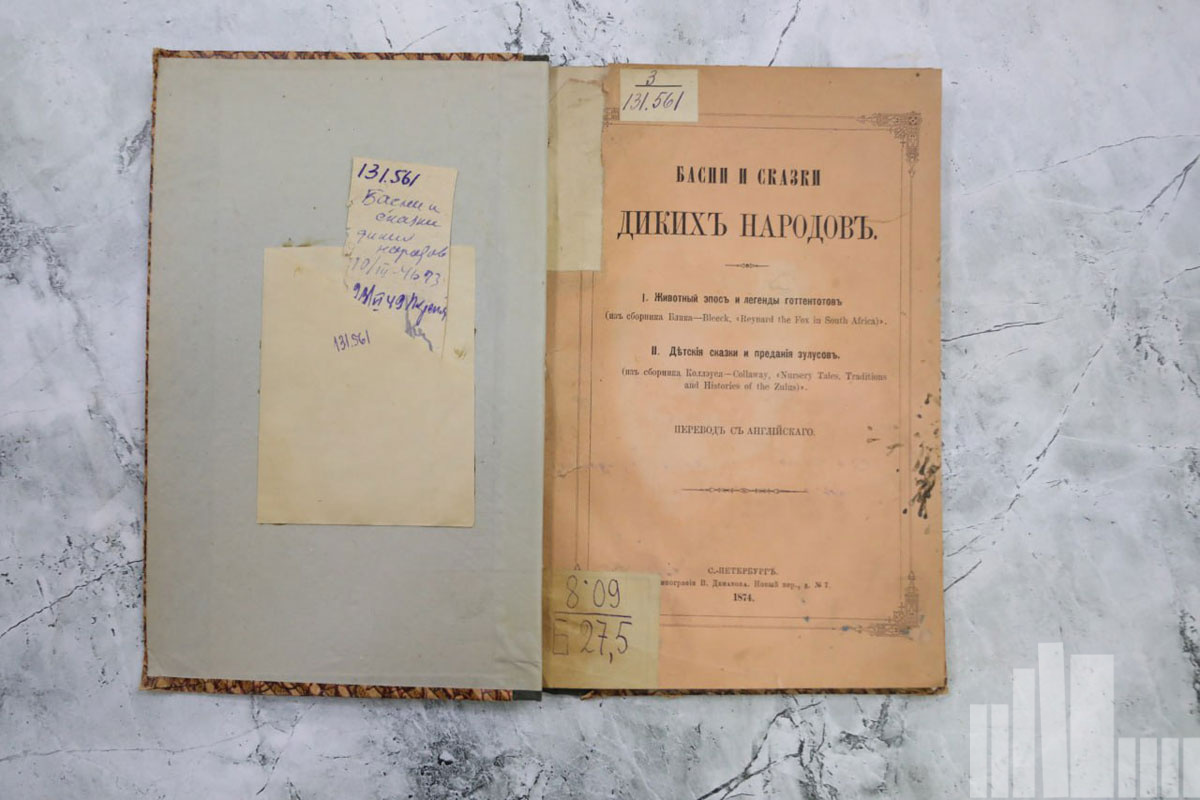

К этой же тематической группе близки легенды о происхождении животного и растительного мира. В этой группе легенд, именуемых зоогоническими, речь идет о возникновении тех или иных животных, птиц, рыб, насекомых и растений, дается разъяснение определенных качеств, присущих обитателям земли.

В белорусских легендах аист (бусел) — священная птица, связующее звено между небом и землёй, распорядитель и хранитель урожая, небесного огня и других небесных стихий. Об этих красивых и величественных птицах слагают легенды, которые несмотря на различные сюжеты, схожи в одном: аист – это обращенный в птицу человек. В народных преданиях аисты имеют душу и «чувствуют сердце» человека, понимают его язык и сами раньше умели говорить, как люди. В мифологических представлениях, традициях и обрядах аист считается священной птицей и оберегом, который отгоняет злые силы, а также является символом семейного счастья, верности, преданности и родительской любви, потому что птица всегда живет в паре и разделяет заботы о птенцах.

Одна из таких легенд экспонируется на выставке:

Аист: Белорусская легенда // Родник. 1905. № 7 – 12.

Культ волка существует у индейского племени нутка.

Каждой зимой, в полнолуние, индейцы, жившие на северо-западном побережье Америки, устраивали обряд посвящения молодых воинов. Люди из племени нутка называли эту церемонию «кульвана». Во время ее исполнения мужчины племени изображали волков. Они надевали себе на голову одеяло, стянутое особым образом в виде волчьей морды, так как маску волка мог носить только вождь племени. Молодые воины проходили особые испытания на выносливость и мужество. У племени нутка сохранился миф, рассказывающий о возникновении кульваны. Некогда на их остров приплыли четверо спасшихся братьев, в то время как их племя было уничтожено в войне с соседями. Самый младший из братьев, Ха-Сасс, хотел получить знания и мудрость от волков, которые, по поверьям индейцев, были самыми мудрыми существами и знали все тайны жизни. Он надел на себя шкуру тюленя, чтобы волки не почуяли запах человека. Найдя его, волки утащили с собой, намереваясь скормить своим волчатам.

Когда же Ха-Сасс предстал перед ними в облике человека, волкам настолько понравилась его хитрость, что они позволили ему участвовать в их ритуалах, благодаря чему он стал сильным, как они. Во время ритуальных танцев волки надевали маски людей. После четырехдневного обучения волки дали Ха-Сассу волшебный жезл и отпустили домой, чтобы он научил своих братьев и других молодых воинов тайнам волчьей силы и могущества.

Похожая легенда представлена на выставке:

Как индейцы научились от волка танцам с масками: Легенды индейцев северо-запада Америки // Труд, 1891. № 1.

В Японии существует легенда о Белом зайце, который жил на острове Оки. Однажды он решил покинуть свой остров. Для этого он сказал морскому крокодилу Вани, что хочет сравнить, у кого из них родичей больше. Для подсчета крокодилов, Заяц предложил им выстроиться в ряд. Прыгая по ним, Заяц одновременно пересчитал рептилий и перебрался на другой берег. В момент, когда Заяц спрыгивал с последнего крокодила, он признался в обмане. За это разозленный крокодил укусил Зайца и содрал с него всю одежду. После этого оставшемуся голым Зайцу повстречались братья бога Окунинуси, идущие свататься к красавице Ягамихимэ. Они научили Зайца, что ему следует окунуться в морскую воду и лечь на высокую скалу. Когда Заяц последовал их совету, соль из моря высохла и кожа Зайца потрескалась. Идущий следом за братьями Окунинуси в свою очередь научил Зайца, как ему исцелиться. В благодарность Заяц сделал так, что Ягамихимэ отвергла братьев и выбрала Окунинуси.

Эта легенда легла в основу японского сказания, с которым можно ознакомиться на выставке:

Белые зайцы: Японское сказание // Солнышко. 1916. № 2 – 12.

Особую группу легенд составляют истории, связанные с появлением отдельных народов и племен. Это – этногонические легенды. Так, в книге

Баранов Е. Легенды Кавказа. Ростов-на-Дону: Типография «Донская речь», 1913.

Рассказаны легенды «Докшуко Проклятый», «Высоко вырос», «Лебедь», «Машуко», «Кара-Мурза», «Князб, княгиня и хан», «Найденыш», «Судьба» и др.

Среди кавказского фольклорного произведение

Томиранда: Амазонская легенда Кавказского побережья Черного моря // Наблюдатель. 1894. № 3.

Легенда написана по источникам, помещенным в «Кавказском сборнике» и в «Сборнике сведений о кавказских горцах», а также по устным преданиям и рукописным материалам. Повествует о Томиранде, амазонке, покинутой жене предводителя азиатского войска. «У нее была мужественная душа в здоровом и крепком теле. Она никогда не выносила мирной и тихой жизни, не терпела ясной погоды, а любила гром оружия и бурю в природе. Только тогда она оживала душой, только тогда чувствовала, что живет, и жизнь имела тогда для нее своеобразную прелесть».

Известное место среди легенд занимают произведения, содержание, которых тесно связано с религиозно-апокрифическими сюжетами. В этой группе основная роль принадлежит легендам о святых, об их пребывании в раю, аду и на земле, а также о том, как они помогают простому человеку решить непосильную задачу, как они одаривают нуждающегося.

Эта группа легенд представлена на выставке произведениями:

Толстой Л. Н. Три старца / Л. Н. Толстой Сочинения. Т. 12. Народные легенды. Москва: Типография А. И. Мамонтова, 1889.

Написание рассказа «Три старца», относится к июню 1885 года. Эту притчу Толстому рассказал старый крестьянин Василий Щеголёнков, а во время своего паломничества в Оптину пустынь Толстой еще раз услышал о трех древних, истово верующих русских старичках, живших когда-то на уединенном Валаамском островке и молившихся не по правилам церкви, зато ходивших по воде «аки по суху».

Рассказ был напечатан в первый раз в «Ниве» в 1886 году.

С религиозно-апокрифическими сюжетами также связаны две кавказские легенды, экспонируемые на выставке:

Духи горного монастыря: Кавказские предания и легенды // Наблюдатель, 1891. № 12.

Помощь божья и людская: Легенда Кавказских горцев-евреев // Юная Россия, 1907. № 9.

С названной тематической группой легенд очень были распространены легенды о наказании недобрых людей и вознаграждении тех, кто трудолюбив, отзывчив и кроток. В таких легендах особенно четко проступало народное мировоззрение, отношение простого народа к представителям господствующих классов. Например,

Долг платежом красен: Индийское сказание // Родник. 1893. № 10 – 12.

Однажды, в индийском городе жил купец, по прозвищу Безземельный. Он разорился и не было y него ни земли, ни денег, ни имущества. Из всего его добра сохранились y него только тяжелые железные весы; он ими особенно дорожил, потому что они когда - то принадлежали еще его деду. И вот, задумав отправиться искать счастья на чужбине, купец не знал, что делать с весами. Подумав хорошенько, Безземельный пошел к самому известному изо всех богатых купцов того города и попросил его сберечь y себя весы до его возвращения. Богач (таково было прозвище богатого купца) охотно согласился.

Этой же теме посвящены легенды:

Жестокий барон: Французская легенда // Путеводный огонек. 1916. № 1 – 24.

Молчанов А. Нектар добра: Новогодняя легенда / А. Молчанов. Санкт-Петербург: Электротипография газеты «Санкт-Петербург», б.г.изд.

На выставке в отдельном разделе представлены легенды о человеческой судьбе и смерти:

Сказание о бедном Гирее: Башкирская легенда // Родник, 1908. № 13 – 24.

Месть короля: Легенда // Новое слово. 1913. № 1 – 4.

Савитри: Браманское сказание // Родник. 1914. № 5 – 6.

«Савитри» - это не только имя героини сказания, но и название одной из ведийских мантр (молитвенных формул), иначе называемой Гаятри, и эта мантра с незапамятных времен остается самым ритуально значимым и популярным санскритским текстом, по своей каждодневной употребительности сопоставимым с молитвой Господней («Отче наш ...») в христианской культуре. «Савитри» было также именем богини, персонифицировавшей эту мантру в индийской мифологии.

В представленном на выставке произведении говорится: «В священных письменах этой дивно-древней страны хранятся правдивые предания о народах, живших в неисчислимой дали веков; духом высокой истины проникнутые сказания о чудесных деяниях человеческой души. Там-то, в древних священных книгах, священными письменами записаны священные слова о прекрасной царевне Савитри, на память в веках, пока существует род людской.

Некогда, в бессчетной дали времен, царствовал благочестивый и мудрый царь Мадра. И была у него единственная дочь, красавица Савитри. Как пальмы родных лесов, стройна была Савитри, и глаза ее были как чашки цветов лотоса, когда на увлажненных ночной прохладой лепестках играют лучи утреннего солнца. Так прекрасна была царевна Савитри, что никто не осмеливался поднять на нее глаза с мыслью о том, чтобы посвататься за нее».

Большой интерес вызовет у посетителей выставки группа легенд об исторических событиях или лицах. В них вымышленные, даже сверхъестественные мотивы сочетаются с действительными фактами.

Сказание о сибирском хане, старом Кучюме: Легенда // Наблюдатель. 1891. № 11.

«Сказание о сибирском хане, старом Кучуме» впервые было напечатано в петербургском журнале «Наблюдатель» (1891, № 11). Затем вошло в сборник Мамина-Сибиряка «Легенды» (СПб.,1898), а также в т. 12 «Полного собрания сочинений» писателя, изданного А. Ф. Марксом бесплатным приложением к журналу «Нива» в 1917 году.

Действие «Сказания о сибирском хане, старом Кучуме» Мамина-Сибиряка разворачивается в период похода Ермака в Сибирь с целью завоевания Сибирского ханства и присоединения Сибири к России (1581–1585 гг.).

Два брата: Остяцкая легенда // Живая старина. 1907. № 4.

Пересказ на русском языке одного из героических сказаний иртышских хантов представлен в публикации М. Батурина «Два брата. Остяцкая легенда».

Женщина-воин: Из сказаний о прошлом Армении // Светоч. 1911. №7 – 12.

Созидание Скадра-города: Сербская народная легенда // Родник. 1914. № 9 – 11.

Дахис: Арабская легенда // Вокруг света. 1905. № 9.

Легенды и предания всегда пользовались популярностью у разных народов, благодаря своей познавательности и поучительности. Многие из всемирно известных преданий и легенд вошли в учебники истории и стали темами для литературных произведений.

Успеху легенд и преданий способствовала доступная для каждого человека художественная форма. В устах профессиональных сказителей, подобно другим прозаическим произведениям народно-поэтического творчества, звучали и продолжают звучать как замечательные памятники словесного искусства; они привлекают внимание читателей и слушателей фантастикой своих сюжетов, своими образами, всегда высоко ценимыми почитателями народного фольклора.

Легенды и предания – живой жанр. Они окружают нас и по сей день. Народная культура по-прежнему на свой лад ведет счет событиям, отбирая то, что представляется самым важным. И слухи, которые рождает и разносит современная молва, в будущем вполне могут дойти до потомков диковинными историями.

Сюжеты преданий и легенд одновременно просты и глубоки, они помогают лучше понимать мир вокруг, учат вечным ценностям. А ещё – это отличный способ провести время вместе с книгой не только весело, но и познавательно.