В новом 2025 году центр книжного культурного наследия продолжает цикл выставок одной книги, на которых посетители библиотеки могут познакомиться с книгами нестандартных размеров, каждая из которых – целый мир, со своей историей создания и бытования.

А начинаем выставочный год мы с «Календаря памятных дат на 1948 год» (Ленинград, 1947).

Слово «календарь» происходит от латинского «календариум», что означает долговая книга. В Древнем Риме должники выплачивали проценты в календы, т. е. в первые дни месяцев.

Сегодня календарь по праву называют летописью жизни народа. Он вошел в наш быт как настольный справочник, каждая страница которого напоминает о прошлом и говорит о настоящем. Издание календарей тесно связано с историей нашего государства. В Древней Руси календарные сведения содержались в разных рукописях. Так, наставления о том, что делать в определенные дни, присутствовали в Изборнике 1076 года. Прообразами современных календарей являлись святцы, мартирологи, синаксари, четьи-минеи. Подобные церковные книги содержали «жизнеописания святых», молитвы, поучения – по месяцам и на каждый день. Кстати, слово «минея» образовалось от греческого «мен», что означает месяц. Не случайно впоследствии календари получали название месяцеслов.

В 1581 году в городе Остроге был издан календарь под названием «Хронология», составленный Андреем Рымшей. Его выпустил первопечатник Иван Федоров. На двух листках «Хронологии» помещены названия месяцев и духовные стихотворные тексты.

Первым печатным русским календарем считаются «Святцы или Календарь, изданный И. Ф. Копиевским в Амстердаме (1702). В эпоху Петра Великого появился знаменитый «Брюсов календарь», позже право издавать календари взяла на себя Российская Академия наук. В течение 143 лет (1726-1869) Академия издавала календари, в которых помещались научно-популярные статьи астрономического, географического характера. В каждом издании имелась так называемая общая календарная часть. В нее входили разделы «Изъяснение календарных знаков», «О четырех временах года», «Хронология вещей достопамятных» и другие.

В конце XIX века длительная привилегия Академии наук на право издания календарей закончилась. С 1855 года губернским комитетам разрешалось издавать Памятные книжки — официальные ежегодные справочники, сообщающие сведения о губернии (области) на определённый год. Они выпускались в губерниях и областях вплоть до революции 1917 года. В наиболее полном виде «Памятные книжки» включали в себя 4 основных раздела: Адрес-календарь, Административный справочник, Статистический обзор, Научно-краеведческий сборник.

В 1865 году появилась возможность издавать календари частным лицам.

С приходом Советской власти начинается новая эпоха в выпуске календарей.

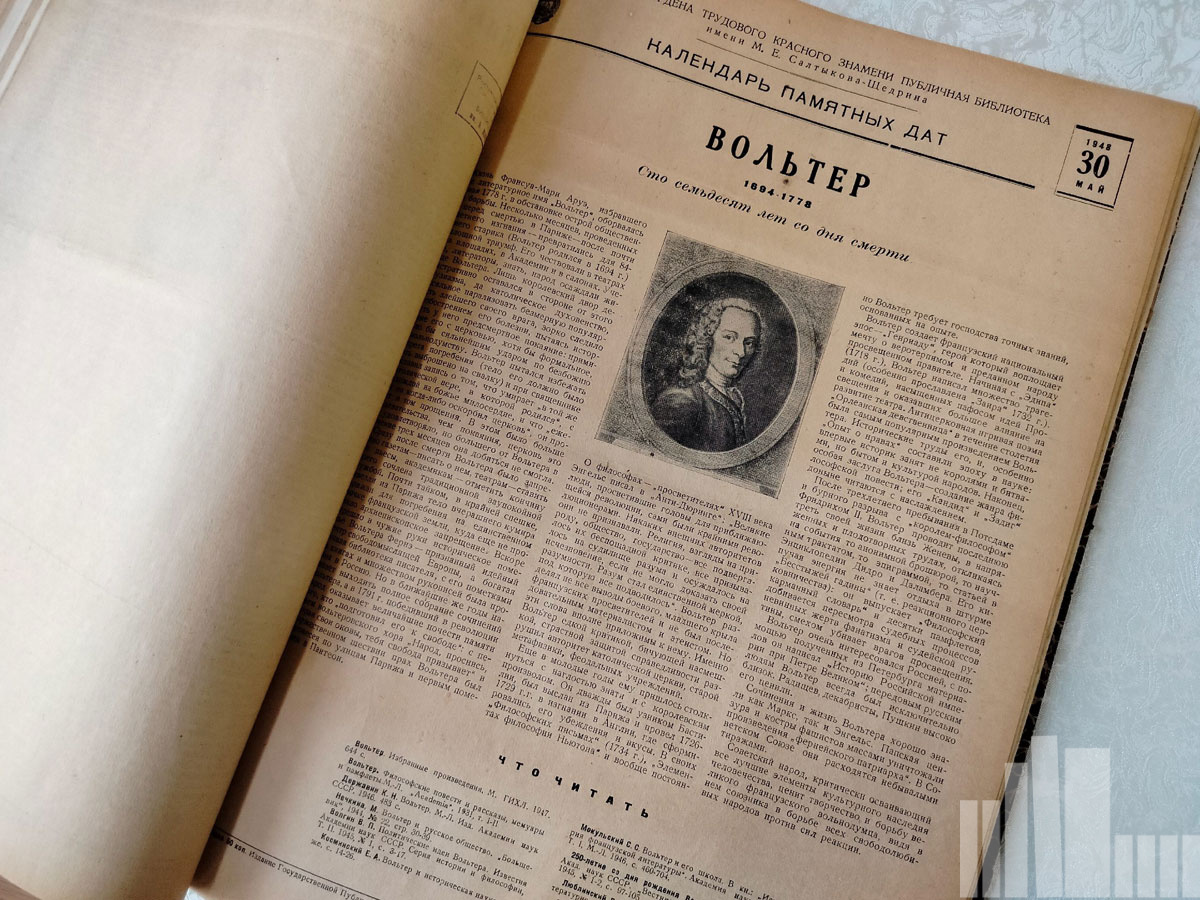

В 1948 году в Ленинграде в издательстве Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (сегодня Российская национальная библиотека) вышла книга «Календарь памятных дат» под редакцией историка литературы, библиографа Николая Яковлевича Морачевского (1907-1972). В календаре отражены важные и значимые даты того времени, отмечены юбилеи отечественных и зарубежных деятелей науки и культуры: сто семьдесят лет со дня смерти Вольтера 1694-1778; тридцать пять лет со дня открытия архипелага Северная земля; 10-лет установления звания Героя Социалистического труда; триста лет со дня открытия пролива между Азией и Африков; Сталинские премии за выдающиеся работы в области литературы и кинематографии за 1947 год и многие другие интересные даты о событиях того времени, ставших давно историей. Каждая дата сопровождается большим пояснительным очерком и небольшим списком рекомендуемой к прочтению литературы. Календарь выходил по дням, каждый выпуск имел тираж от 500 до 1500 экземпляров в зависимости от представленной темы.

В экземпляре Донской публичной библиотеки все выпуски Календаря сплетены в один сшив. Первая дата – 1 января посвящена 125-летию со дня рождения венгерского поэта и революционера Шандора Петерфи. Последняя – 29 декабря – 150-летию со дня основания Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.