Первая акционерная компания в области книжного дела была создана в Санкт-Петербурге в 1858 году. Это был торговый дом «С.Д. Струговщиков, Г.Д. Похитонов, Н.И. Водов и Ко*». Цель фирмы – издание общедоступных сочинений по разным отраслям «естествоведения» и чтение лекций в этом же направлении. В 1860 году, в пору демократических реформ Александра, для увеличения капитала акционерная кампания была преобразована товарищество на паях, которое получило название «Общественная польза» и стало преемником торгового дома «С. Д. Струговщиков, Г. Д. Похитонов, Н. И. Водов и Ко*». Фирма занималась изданием русской и переводной научной литературы, а также выпускала сочинения русских и зарубежных классиков, историческую, детскую и учебную книгу.

Организаторы товарищества «Общественная польза» - промышленник Струговщиков Станислав Дмитриевич, издатель-просветитель Похитонов Григорий Данилович и издатель, писатель, экономист Водов Николай Иванович.

Изначально предполагалась не только издательская деятельность, но и чтение лекций по сельскому хозяйству, физике, прикладной химии, физиологии, истории.

Отказавшись от чтения публичных лекций, новое товарищество ограничило свою деятельность выпуском общедоступных книг по различным отраслям знания: «… лишь бы эти сочинения отвечали основной задаче: служить на пользу общую, на просвещения народа».

Издательство поставило своей целью в короткий срок выпустить лучшие переводные и оригинальные научные, научно-популярные и учебные руководства, преимущественно в области естествознания и техники. Издатели заявляли, что они зарекомендуют себя «не словами, а делами» и что они будут вести работу «хотя бы даже с жертвованием личных выгод».

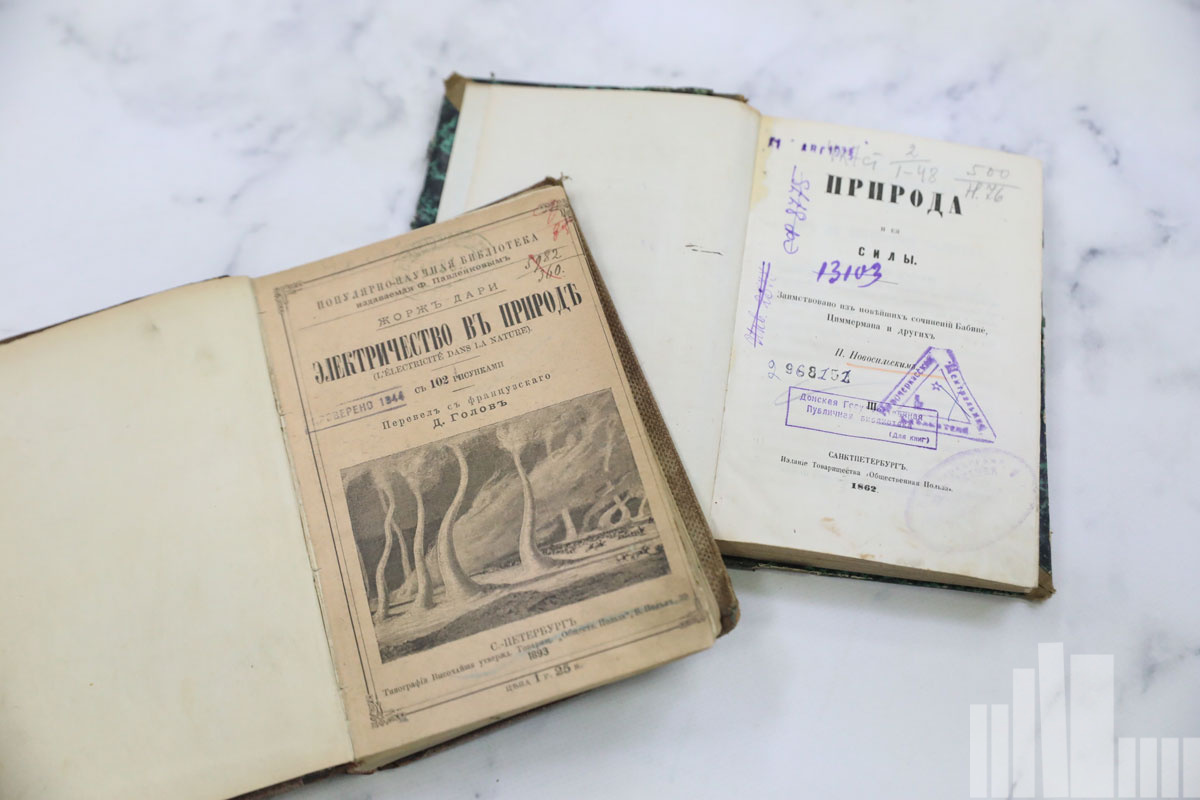

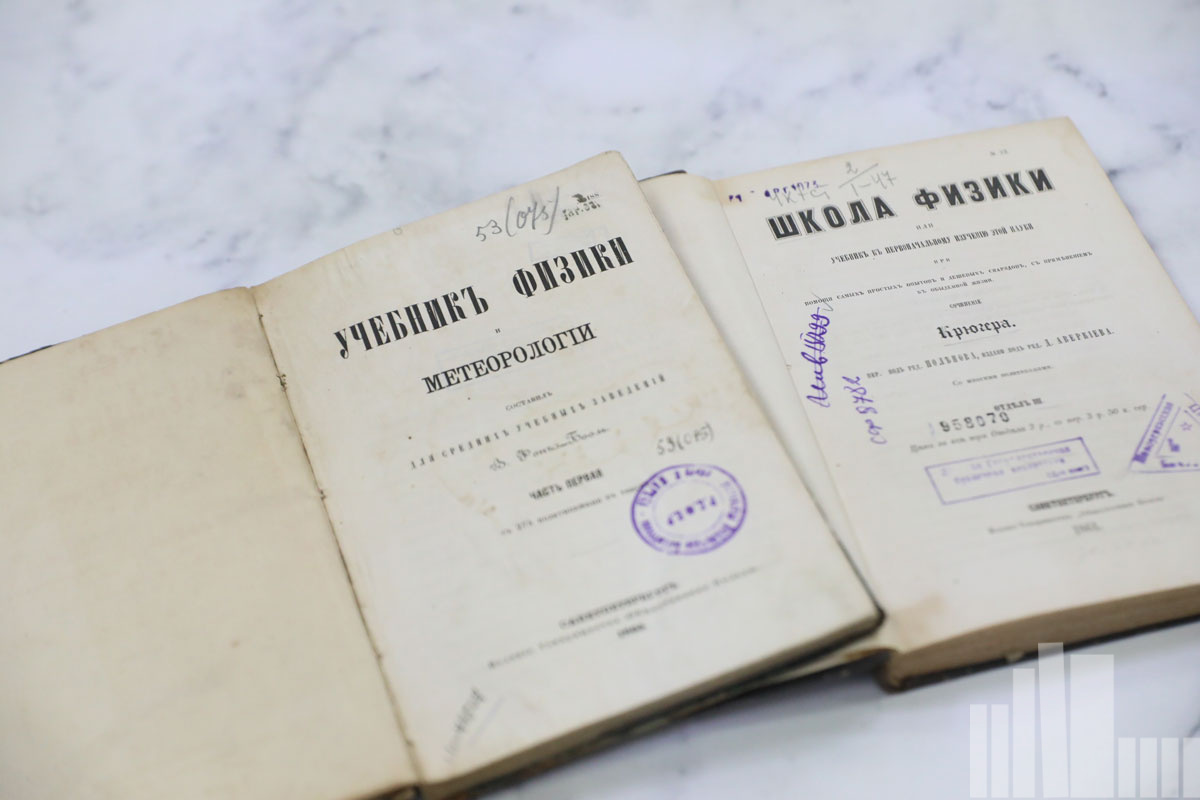

Вскоре вышли в свет научные труды, многочисленные учебники по физике, химии, математике, минералогии, зоологии; популярные издания – «Жизнь животных» А. Брэма, «Общепонятная астрономия» и «Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров» Ф. Араго, «Земля и люди» Э. Реклю, «Публичные популярные лекции о машинах» И. Вышнеградского, «Главнейшие технические применения пара, электричества и света» Циммермана и др.

По каталогу изданий товарищества 1867 года значится 97 книг по естествознанию и 24 – по технологии.

Новшеством было издание серий технических книг - 7-томная «Библиотека технических и промышленных производств» (1860-1861), незавершенная 8-томная «Техническая энциклопедия» (1862-1869) и др.

Товарищество привлекало к работе крупных ученых. Активное участие в его деятельности принимал Дмитрий Иванович Менделеев. С 1861 по 1873 год «Общественная польза» опубликовала 23 работы ученого, в том числе «Органическую химию», «Основы химии», «Техническую энциклопедию», т.е. почти все крупнейшие работы молодого Менделеева.

Активное участие в делах издательства принимали и другие известные ученые – А.Н. Бекетов, К.А. Тимирязев (будущие академики и члены-корреспонденты Петербургской академии наук).

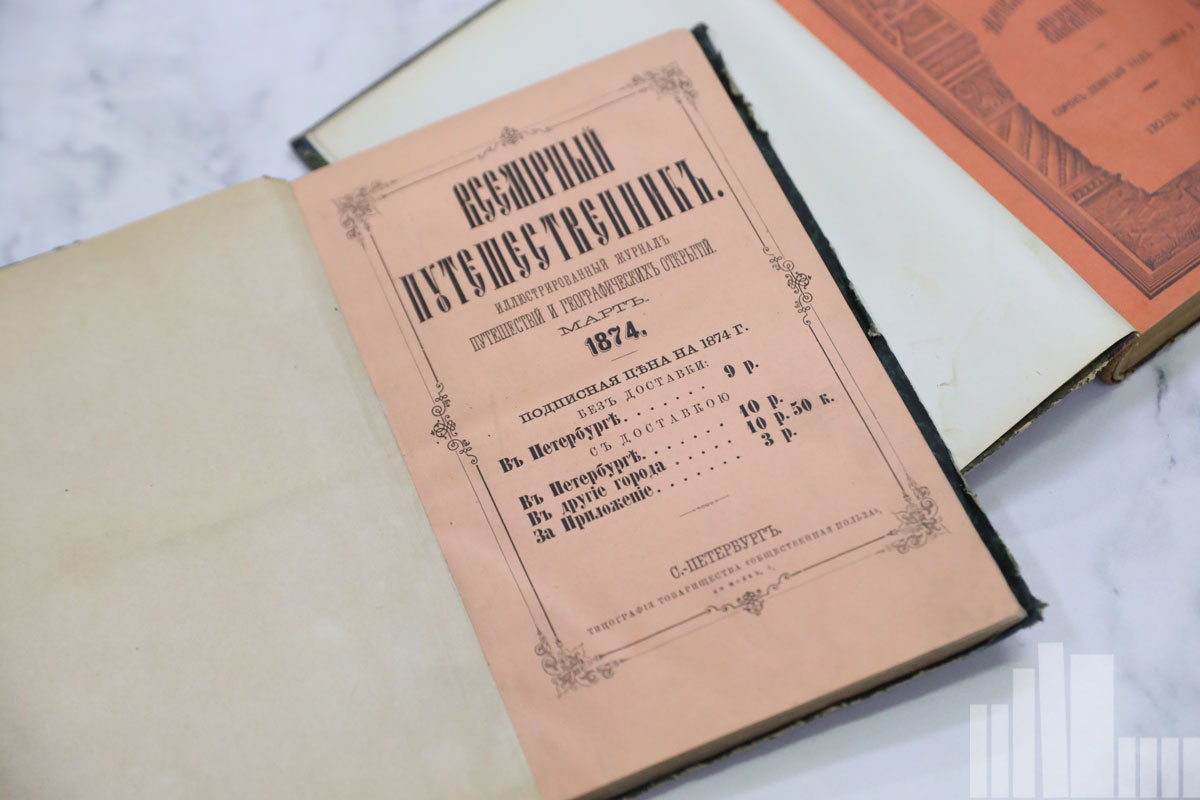

Типография была одной из самых крупных в Санкт-Петербурге. По данным Главного управления по делам печати, типография товарищества «Общественная польза» по мощности не уступала типографии Академии наук – лучшей в Петербурге. В 1874 году типография товарищества имела 2 паровые машины, 11 скоропечатных и 8 ручных станков. На предприятии работал 215 рабочих, в том числе 15 женщин-наборщиц. Годовой финансовый оборот «Общественной пользы» составлял 200 тыс. руб.

При типографии существовала школа для обучения наборному делу учеников типографии, в которой срок преподавания был 4 года. В 1874 году в школе обучалось более 20 человек. Ученики обучались бесплатно и жили на полном содержании типографии. Для них было издано несколько специальных учебных пособий. Самое первое состояло из двух томов. Первый том - «О производстве набора», вышел в 1874 году и был подробным изданием для наборщиков и учеников, охватывающим все виды наборных работ, применяемых в товариществе «Общественная польза». Второй том - «О производстве печати, устройстве типографии и вспомогательных к типографскому делу производствах», включал в себя перечисление обязанностей хозяина типографии и его помощника, советы для тех, кто желает устроить свою типографию, приводится перечень необходимых типографских предметов и их цены, а также адреса предприятий, где можно всё это купить, излагаются сведения о вспомогательном оборудовании и т.д. Авторы-составители этих трудов скрылись под псевдонимами Н.Ф. и Р.Н. Это были сотрудники товарищества «Общественная польза» Н.К. Флиге и Р.Ф. Нипперт, которые одновременно являлись преподавателями в школе наборщиков при типографии. Николай Карлович Флиге уже имел опыт издательской работы, был редактором газеты «Ведомости Санкт-Петербургского Градоначальства и Столичной полиции», а в 1868 году издавал и редактировал ежемесячный иллюстрированный журнал «Живописное обозрение».

Еще одним учебником для учеников типографской школы стал учебник А. Н. Серкова, с которым можно познакомиться на выставке:

Серков А. Н. Краткое руководство для наборщиков типографического искусства, составленное А. Серковым. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург, 1861.

В 1875 году школа для обучения наборному делу учеников типографии прекратила свое существование из-за переезда типографии в новое здание.

Правление товарищества решило, что целесообразно иметь собственный дом. Переезд потребовал значительных затрат, что привело к необходимости займа. Правление намеревалось или ликвидировать дело, или передать типографию в аренду. Решили все-таки подыскать искусного руководителя. Управляющий конторой Товарищества, Н.А. Дементьев, предложил пригласить В.И. Вишнякова, всесторонне знакомого с типографским делом. Василий Иванович Вишняков (1836-1899) работал наборщиком и мастером в различных типографиях Санкт-Петербурга. Правление согласилось, и в феврале 1880 года, по заключении с Вишняковым условия, он вступил в отправление порученных ему обязанностей. Деятельность нового управляющего типографией хорошо показала себя: были выплачены долги, а типография получила большие заказы.

Новое предприятие имело такие подразделения, как типография, литография, словолитня, переплетная мастерская, книжный магазин и фотографический павильон.

Издательство выпускало литературу фундаментальные научные труды, книги для народа и литература для юношества. В последнюю категорию можно отнести и учебные пособия для учеников школы при типографии «Общественная польза».

Среди издательств России второй половины XIX века товарищество занимало видное место в пропаганде и распространении научных знаний. Здание на Большой Подьяческой улице, где помещалось издательство, было хорошо известно деятелям русского просвещения, педагогам, издателям и книготорговцам.

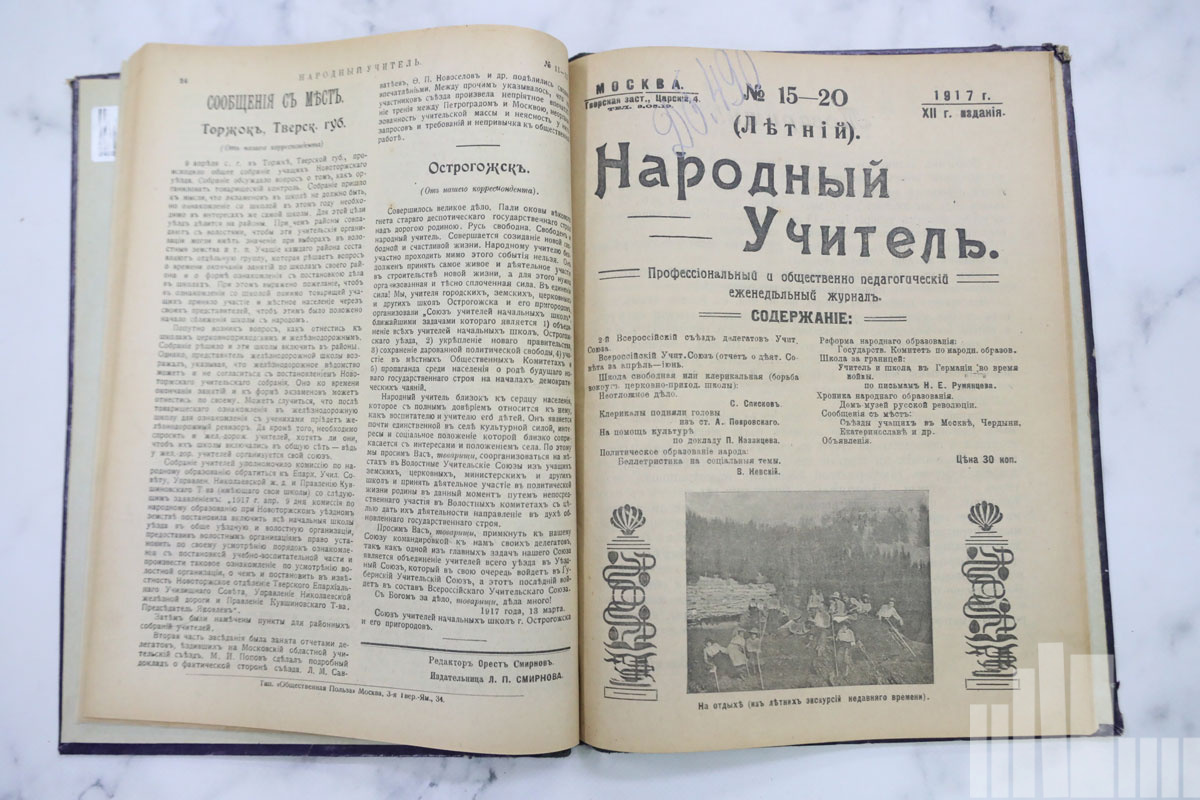

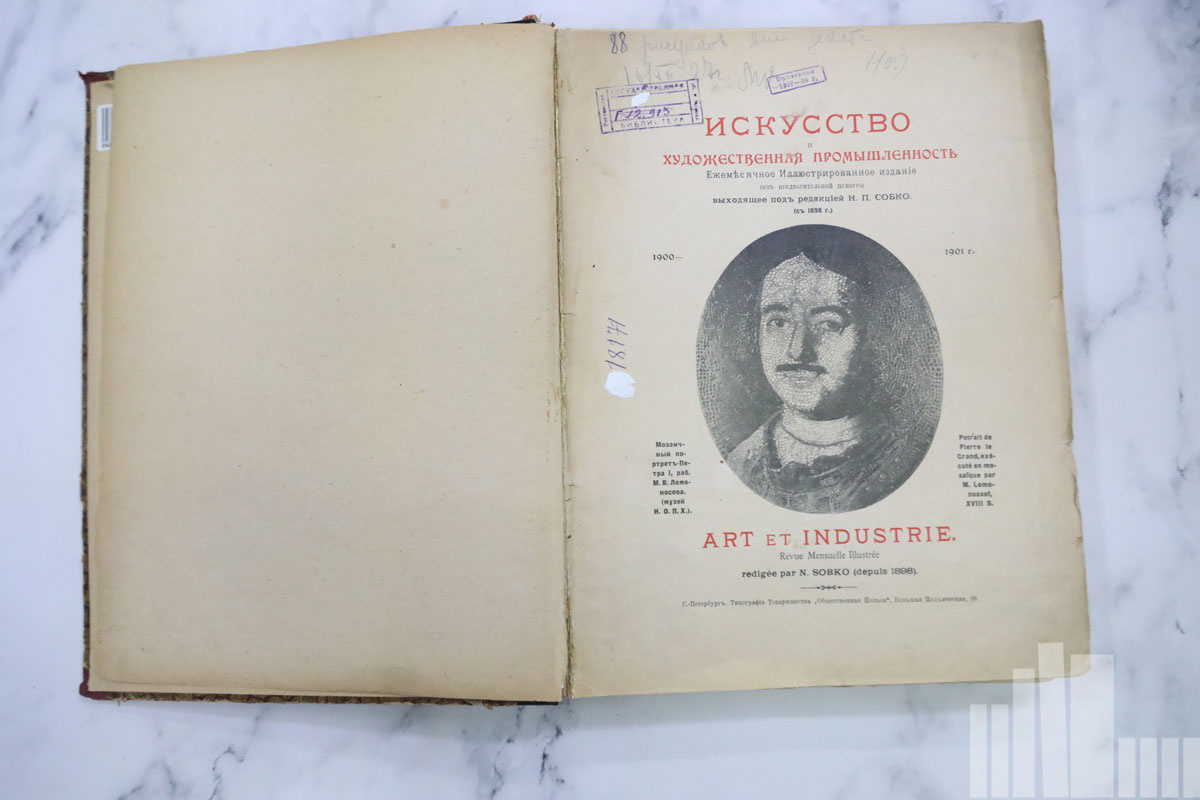

К началу XX века наиболее крупные издания «Товарищества» насытили рынок и перестали раскупаться. Не выдержав конкуренции с более мощными издательствами, в 1895 году издательство было вынуждено прекратить свою деятельность. Однако книги под маркой «Типография Товарищества „Общественная польза“» продолжали выходить вплоть до 1917 года.

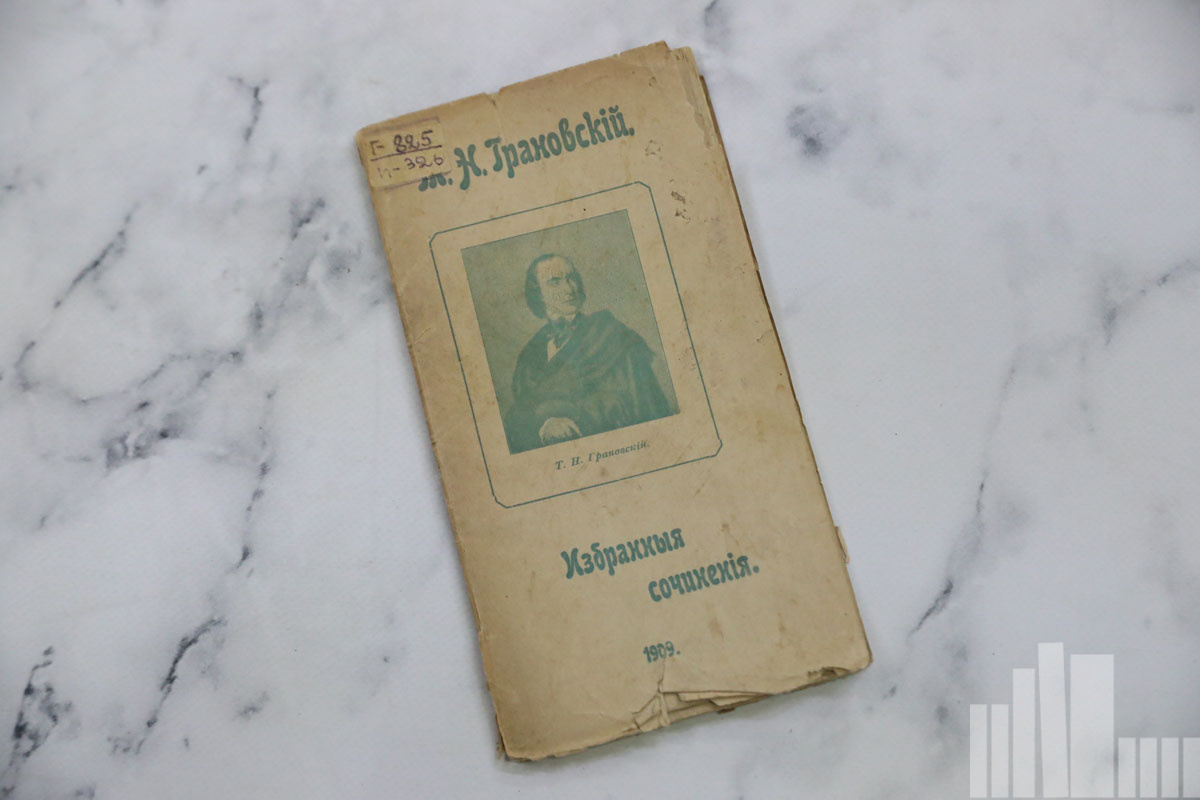

В фонде Донской государственной публичной библиотеки хранится свыше 400 названий изданий Товарищества «Общественная польза».

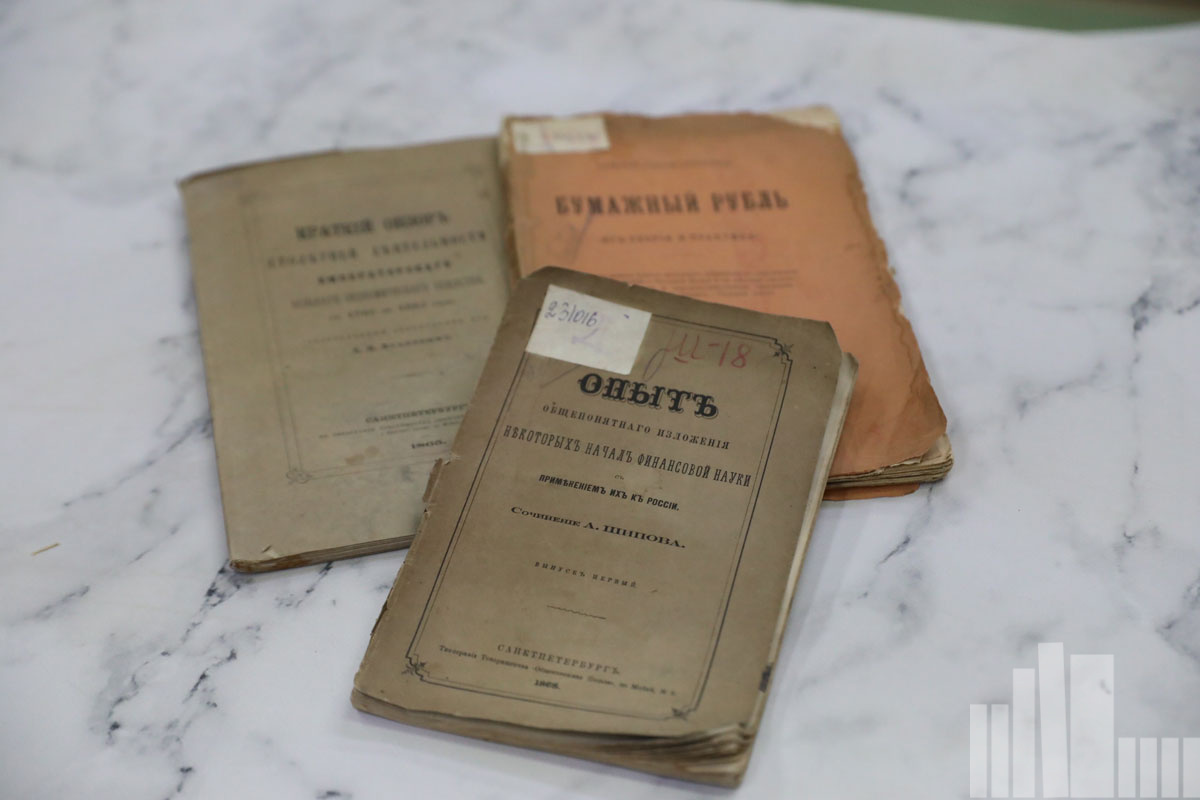

Среди экспонируемых на выставке изданий:

Путята А. Д. Космология: (Общепонят. излож.) / [Соч.] А.Д. Путяты. Ч. 1. - Санкт-Петербург, 1876.

Александр Дмитриевич Путята (1828 – 1899) – русский педагог-математик и астроном; действительный статский советник, член Учёного комитета Министерства народного просвещения.

Представленное на выставке издание – третья книга автора, в которой он рассказывает о форме Земли, её движении, измерении расстояний между объектами. В ней также имеются примечания и дополнения, в которых можно найти сведения об измерении человеком географического меридиана, экватора.

Петров Н. И. Холмская Русь: Исторические судьбы русского Забужья / Изд. при М-ве вн. дел П.Н. Батюшковым. – Санкт-Петербург, 1887.

«Холмская Русь» - первый труд из цикла публикаций по истории Русского Запада, изданных этнографом и археологом П.Н. Батюшковым в 1887-1890 гг.

Автор - профессор Киевской духовной академии Н.И. Петров при участии профессора И.И. Малышевского. Объяснительный текст к рисункам подготовил М.И.Городецкий, который также занимался редактурой издания.

Авторы сочинения описывают исторический путь Забужья в контексте общей судьбы Русского Запада, противопоставляя факты и документы попыткам фальсифицировать действительный ход событий.

По мнению издателя, книга должна была «послужить одним из средств к поддержанию и укреплению народного духа, возмущаемого внутренними и внешними врагами единства России». Описание исторических событий не ограничивается пределами Холмщины и Подляшья, поскольку история этих территорий имеет тесную связь с другими западными губерниями Российской империи, где проживали белорусы, малороссы и литовцы. Холмская земля, оторванная от «материковой» России с середины XIV века, в 1815 году вернулась в состав Российской империи, и страна стала восстанавливать нарушенное духовное и культурное единство.

Повествование дополняют рисунки в тексте и на отдельных листах, а также карта Люблинской и Седлецкой губерний.

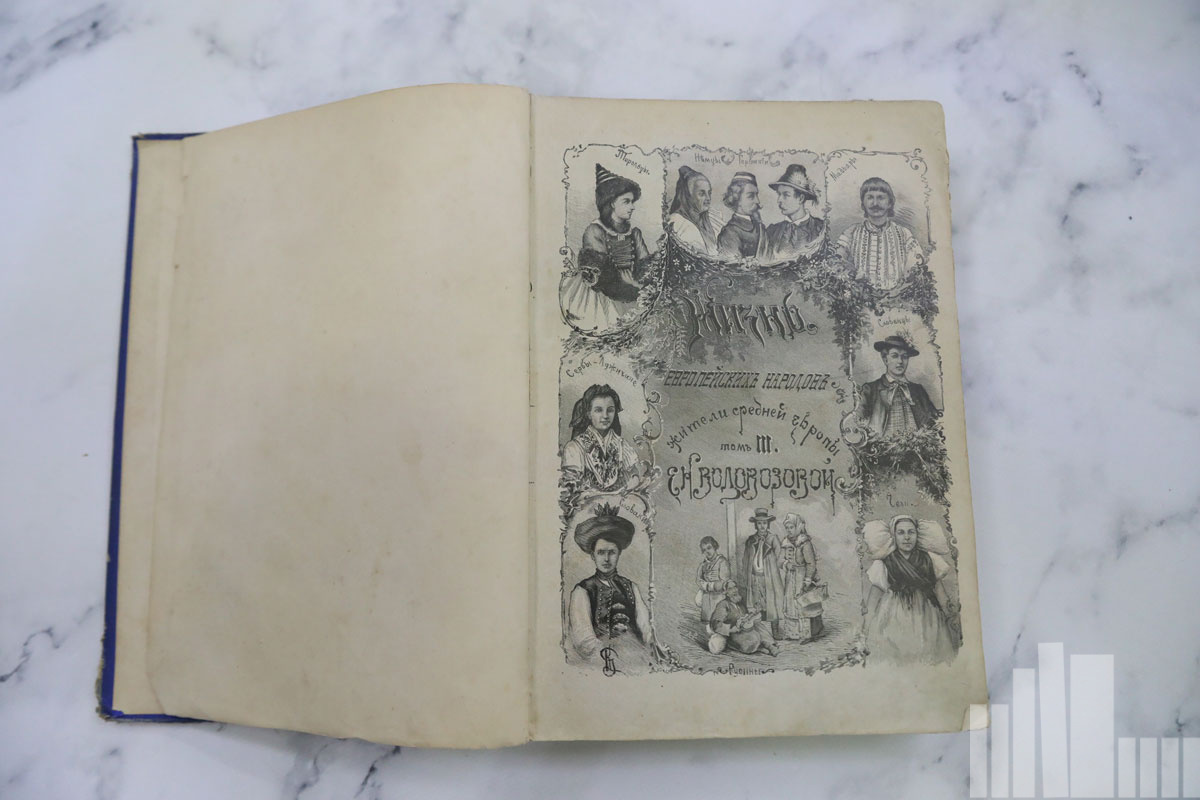

Гельвальд Фридрих фон. Земля и ее народы: Т. 1-4 / Фридрих фон Гельвальд. Живописная Европа / 3 т.; 23. – Санкт-Петербург, 1878.

Издание немецкого географа, этнографа, историка Фридриха Гельвальда (1842–1892) «Земля и ее народы» - это полное описание всех стран и народов мира, украшенное огромным количеством иллюстраций. В книге рассказывается о границах, величине и очертаниях описываемой территории, строении поверхности, климате, растительном и животном мире, численности и плотности населения, характерных особенностях местных жителей.

Уэллас А. Р. Малайский архипелаг: страна орангутана и райской птицы: перевод со 2 англ. изд. / [соч.] Альфреда Русселя Уэлласа. – Санкт-Петербург, 1872.

Уэллас Алфред Рассел (1823-1913) – британский натуралист, путешественник; независимо от Чарльза Дарвина разработал теорию естественного отбора.

В книге «Малайский архипелаг: страна орангутана и райской птицы» британский натуралист рассказывается о своих научных исследованиях 1854-1862 гг. южной части Малайского архипелага, включая Малайзию, Сингапур и острова Индонезии, известные тогда, как Голландская Ост-Индия и остров Новая Гвинея. В XIX веке книга выдержала десять изданий, много раз переиздавалась и была переведена на восемь языков.

Гризебах Август Генрих. Растительность земного шара согласно климатическому ее распределению: Очерк сравнительной географии растений / [Соч.] А. Гризебаха; Пер. с нем. с примеч. А. Бекетова. Т. 1-2. - Санкт-Петербург, 1874.

Гризебах Генрих Рудольф Август (1814-1879) – профессор ботаники Геттингенского университета, автор многочисленных работ по систематике и географии растений. На выставке представлен его самый замечательный труд, в котором Гризебах, много путешествовавший, впервые дает полную картину распределения растений, основанную на изучении климата и рельефа стран. Сочинение переведено на русский язык А.Н. Бекетовым, дополнившим перевод существенными для России примечаниями, вошедшими в I том.

Метерлинк М. Жизнь пчел / Морис Метерлинк; Пер. с фр. К.М. Зиновьевой и Э.В. Яковлевой. – Санкт-Петербург, 1901.

Натурфилософское эссе «Жизнь пчел» бельгийского писателя Мориса Метерлинка (1862 – 1949) – это поэтичный рассказ о крошечных труженицах улья. Тончайшие и удивительно эстетичные наблюдения за жизнью этих насекомых, социальном устройстве и эволюции в их коллективе становятся основой для философских размышлений о природе человека, о развитии человечества, о попытке «вписаться» в общество, не отказываясь от уникальности своего «я».

Лейриц А. Противные животные: [Очерки] / [Соч.] Армана Лейрица; С предисл. Макса де Нансути; Пер. с фр. под ред. И.Я. Шевырева. - Санкт-Петербург, 1900.

Труд французского ученого, биолога, натуралиста, преподавателя физических и естественных наук высшей городской школы в Париже А. Лейрица. В этой увлекательной книге он описывает различных животных и насекомых, приносящих вред или пользу человеку, – пауков, крыс, лягушек, мышей, блох, моль, скорпиона и т.д. – с точки зрения физиологии, дополняя сведениями о том, как человечество соседствует с этими «противными животными».

Книга написана в живой занимательной манере, содержит 84 хорошо выполненных рисунка, рядом с которыми добавлен интересный случай, приключение, почти анекдот с человеком, совершившийся по милости какого-нибудь «противного животного».

В то же время, продолжая знакомиться с описаниями разных животных, читатель приходит к выводу, что они вовсе не противные или не все противные. Так, например, в конце главы, посвященной жабе, Арман Лейриц пишет: «Как ни противна жаба, будем щадить ее; будем держать ее в садах для того, чтобы она уничтожала слизняков и других вредных животных...»

Повествование Армана Лейрица до сей поры интересно современным натуралистам и любителям книг о животных.

Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. 2. Древнерусская литература. / сочинение Ф. Буслаева. – Санкт-Петербург, 1861.

Федор Иванович Буслаев (1818 – 1897) – выдающийся русский филолог и искусствовед, профессор Московского университета, академик Императорской академии наук. Труды Буслаева в области славяно-русского языкознания, древнерусской литературы, устного народного творчества и истории древнерусского изобразительного искусства составили целую эпоху в развитии науки. Буслаев много сделал для комплексного изучения памятников древнерусской литературы. Он одним из первых поставил вопрос о необходимости изучать произведения древнерусской литературы в тесной связи с изобразительным искусством, обращая внимание не только на содержание памятника, но и на его эстетическую ценность, подчеркивая неразрывное единство языка, поэзии и мифологии. Результаты исследований Буслаева обобщены в «Исторических очерках русской народной словесности и искусства» (1861). За эту работу Буслаев был удостоен докторской степени по словесности. По мнению Буслаева, мировоззрение, народная мораль проявляются в первую очередь в языке и в мифологии, а народная поэзия является нравственным идеалом.

Аналитическая химия, изданная под редакцией Дмитрия Менделеева: Количественный анализ. Вып. 1. – Санкт-Петербург, 1866.

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) – великий химик, ученый, создатель периодической системы химических элементов, на основе которой предсказал существование и свойства нескольких неоткрытых еще элементов, разработал гидратную теорию растворов, создал новую метрическую систему измерения температуры, нашел общее уравнение состояния идеального газа.

Аналитическая химия была самым передовым методом исследования вещества, являясь основой экспериментальной химии. Она базировалась на точности измерений веса, объема и других количественных характеристик вещества. Точности измерений Д.И. Менделеев придавал основополагающее значение. Во время своей европейской командировки 1859-1861 гг. Д.И. Менделеев занимался аналитической химией в Гейдельбергском университете, изучая взаимосвязи химических и физических свойств вещества, производя очистку веществ, измерение их удельного веса, особенно концентрируясь на проблеме поверхностного натяжения жидкостей. Он чрезвычайно большое внимание уделял точности измерительных приборов, научившись делать их самостоятельно или заказывая их у лучших французских и немецких мастеров.

Настоящий сборник Д.И. Менделеев издал вскоре после своего возвращения из Европы. Он стал первым русским полным руководством для количественного химического анализа.

Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской промышленности Европейской России с поименным списком фабрик и заводов [Карты] / Д. А. Тимирязев. - Санкт-Петербург, 1873.

«Статистический атлас…» Дмитрия Аркадьевича Тимирязева – первый обзорный атлас российской промышленности, составленный по группам отраслей. На Всемирной выставке 1876 года в Париже атлас был удостоен бронзовой медали.

Все карты атласа, кроме двух, отображают методом картограммы размещение производства в губерниях страны. На отраслевых картограммах губернии раскрашены с разной яркостью. Для отображения стоимостных объемов производства в губерниях использован метод картограмм, а для промышленных центров впервые применены масштабные структурные цветные знаки.

После издания промышленного атласа Д.А. Тимирязева аналогичные картограммы долгие годы включались и в другие атласы.

Формы национального движения в современных государствах: Австро-Венгрия. Россия. Германия: [Сборник] / Под ред. А.И. Кастелянского. – Санкт-Петербург, 1910.

В книге рассмотрены причины пробуждения наций и роста национальных движений на примерах Германии, Австро-Венгрии и Российской империи. На основе богатого фактического и статистического материала показано развитие национализма, начиная с революций 1848 г. до Первой русской революции 1905-1907 гг. Изучаются их политические и психологические проявления, противоречия и трудности.

Книга стала весьма редкой в советское время, так как в 1930-е гг. в СССР активно велась борьба с национализмом советских народов. Теоретический труд по этим вопросам изымался из государственных библиотек, попадал в спецхран, изымался из личных собраний представителей национальной интеллигенции после обысков и арестов.

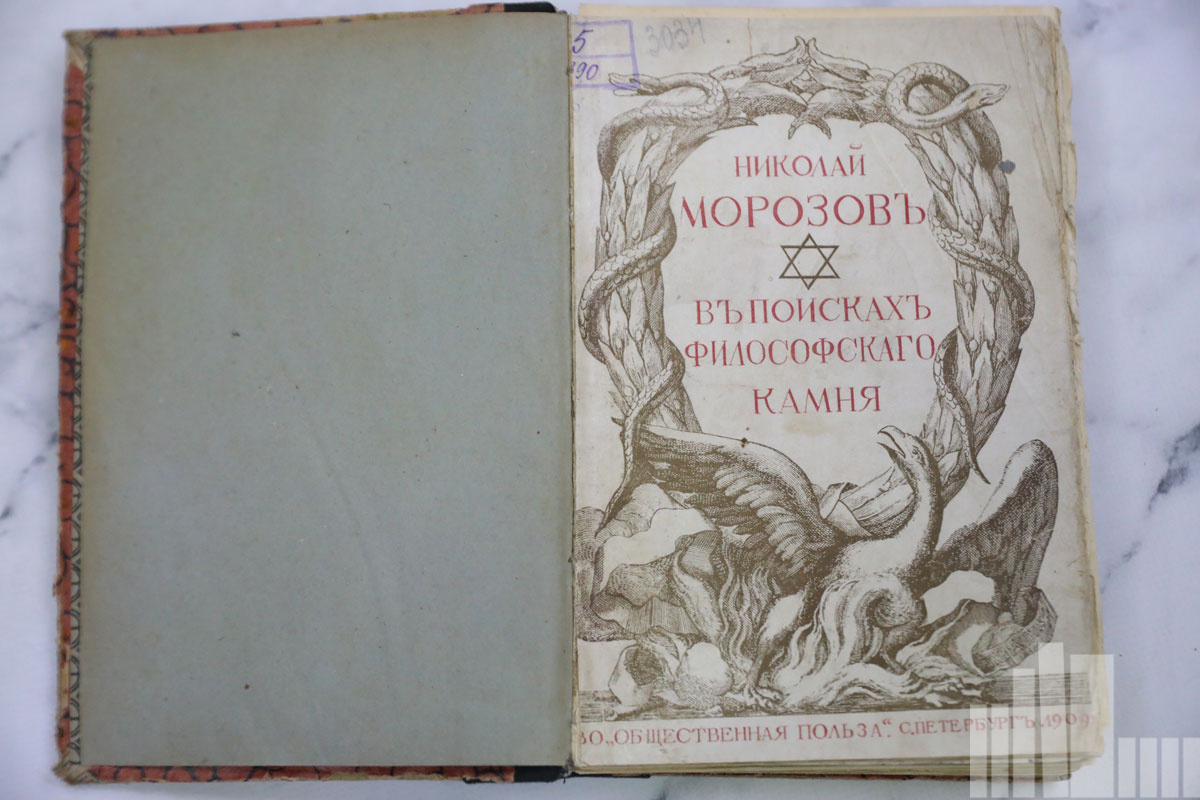

Морозов Н. А. В поисках философского камня / Николай Морозов. – Санкт-Петербург, 1909.

Николай Александрович Морозов (1854-1946) – видный русский ученый в области естествознания, химик, биофизик, астроном, почетный член Академии наук, директор биологической лаборатории Лесгафта. Большинство его научных трудов было написано во время двадцатипятилетнего заточения в Шлиссельбургской крепости, куда он был заключен за участие в движении «Народная Воля».

В книге показано, как за весь длинный период своего существования, химия, за исключением своего временного разочарования в XIX веке, ставила своей конечной целью доказать трансформизм металлов и металлоидов и установить законы их естественной эволюции из всенаполняющего мирового эфира, а вместе с тем и дать нам способы, подражая природе, фактически превращать их друг в друга в наших земных лабораториях.

Начало книге «В поисках философского камня» дали первые публичные лекции Николая Морозова зимой 1907 года в Петербурге. Рисунки в тексте первой половины книги представляют точные снимки с древних алхимических сочинений.

Маслов П. П. Аграрный вопрос в России: Т. 1. / Петр Маслов. - Санкт-Петербург, 1908.

Одно из первых дореволюционных изданий, хорошо известное специалистам-экономистам крупной работы по истории аграрного вопроса в России. Автор книги Пётр Павлович Маслов (1867-1946) – российский экономист, академик. Главная тема его научных изысканий – история народного хозяйства.

В книге исследуются вопросы условий развития и упадка производительных сил, связи роста населения и развития народного хозяйства, тема земельной ренты и многое другое.

На протяжении не одного десятка лет его труд «Аграрный вопрос в России» был востребованным изучающими сельскохозяйственную экономию, вышло множество его переизданий.

Скальковский К. А. Суэзкий канал и его значение для русской торговли / [сочинение] К. Скальковского. - Санкт-Петербург, 1870.

Скальковский Константин Аполлонович (1843-1906) – русский горный инженер, историк горного дела, административный деятель и экономист, писатель-публицист, знаток балета. Окончил Институт Корпуса Горных Инженеров, служил в Горном Департаменте, проводил геологические исследования, изучал хозяйство и статистику горных заводов. Совершал поездки по России и за границу для сбора сведений о промышленности и торговле, знакомства с технологиями горного дела. В 1867 году избран секретарём «Общества для содействия русской промышленности и торговли». Эту должность занимал 10 лет.

Представленная на выставке книга имела задачей привлечь внимание русских деловых кругов к тем экономическим перспективам, которые открывал Суэцкий канал. Комитетом Общества для содействия русской промышленности и торговли автор книги был отправлен на открытие канала с поздравлением участникам его строительства. Во время своей поездки Скальковский собирал сведения о канале и возможностях его использования в международной торговле, которые представлены в данном издании.

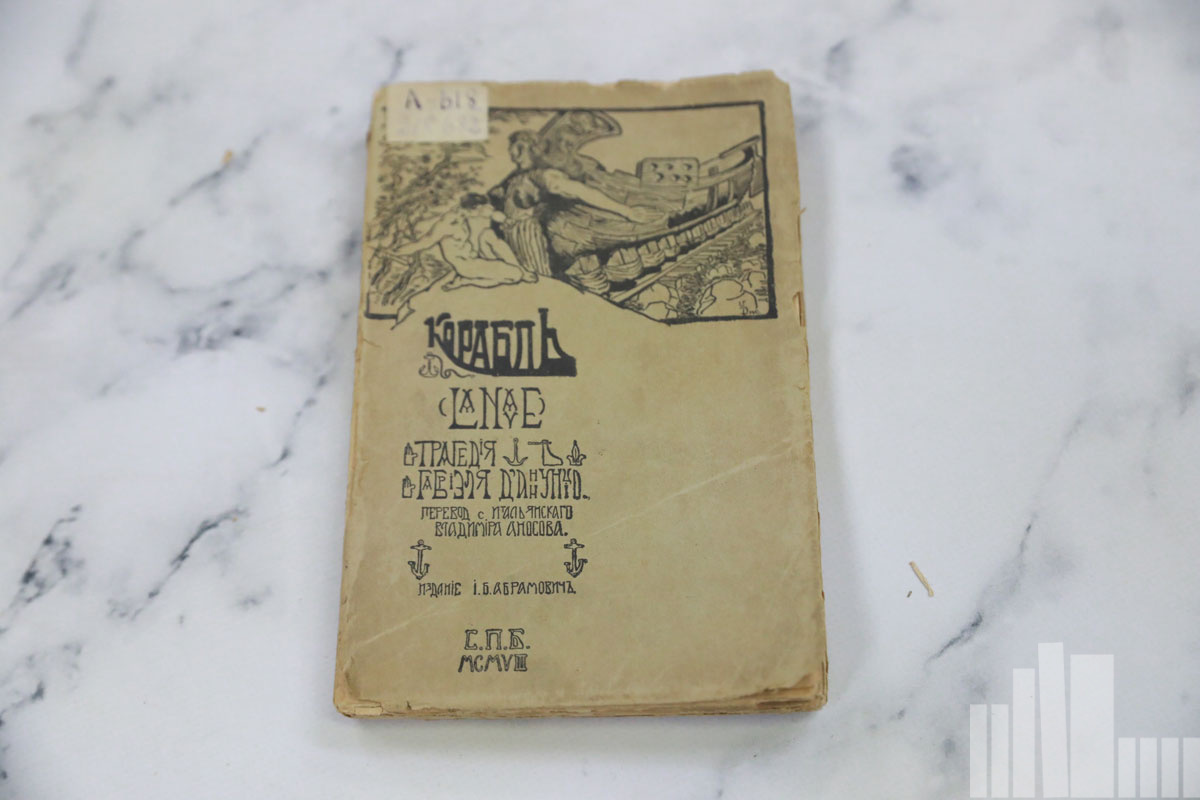

На выставка представлена также художественная литература, издаваемая Товариществом «Общественная польза»:

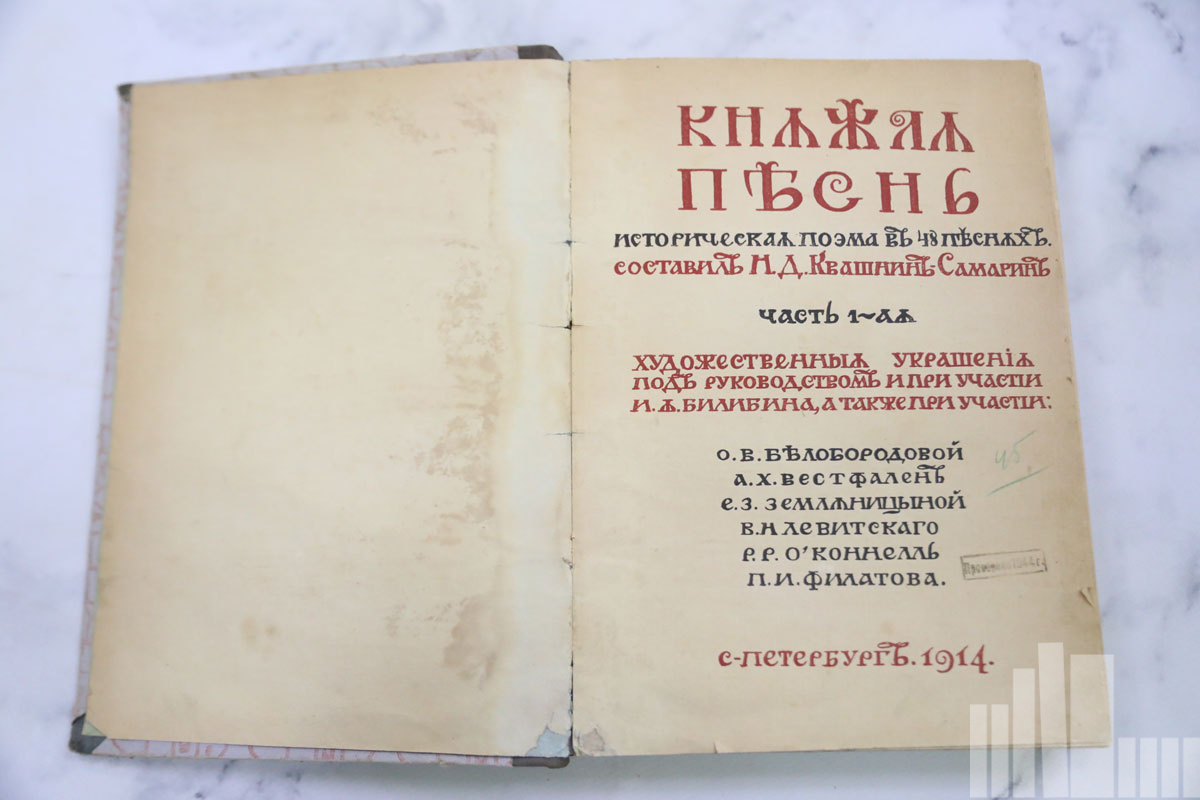

Квашнин-Самарин Н. Д. Княжая песнь: Историческая поэма в 48 песнях / Сост. Н.Д. Квашнин-Самарин; Худож. украшения под руководством и при участии И.Я. Билибина, а также при участии: О.В. Белобородовой, А.Х. Вестфален [и др.]. – Санкт-Петербург, 1914.

Николай Дмитриевич Квашнин-Самарин – филолог-славист, краевед. Коллежский советник. Происходил из потомственных дворян Тверской губернии. Был членом Московского археологического общества, в 1884 году стал членом-учредителем Тверской ученой архивной комиссии.

Настоящее издание представляет собой попытку восстановить старинный эпос, в котором древние певцы ничего не выдумывали, а только старались рассказать лучше то, что узнали от других, и сами верили тому, что рассказывали. В него вошла первая часть исторической поэмы в 48 песнях «Княжая песнь» – 13 песен, а также примечания к первой части и указатели годов. Книга открывается предисловием автора.

Иванов Д. Л. Геройская смерть Данилова и Коканский бунт в 1875 году: Рассказ Д. Иванова. – Санкт-Петербург, 1890.

В повествовании Дмитрия Львовича Иванова (1846 – 1924) рассказывается об унтер-офицере Туркестанского стрелкового батальона Фоме Данилове, взятом в плен кипчаками и расстрелянном 21 ноября 1875 г. в Маргелане.

«В какой вере родился, в такой и умру!» – дерзновенно отвечал унтер-офицер Фома Данилов своим мучителям, угрожавшим ему смертью за отказ принять в мусульманство и перейти служить в войско Кокандского хана.