В самом начале 1859 года разнеслась молва, что инспектором классов в Смольном, на Николаевской и Александровской половинах, назначен Константин Дмитриевич Ушинский. Если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что этому человеку суждено не только пошатнуть устои двух огромных институтов, незыблемо покоившиеся на основах безнравственной нравственности, ханжеской морали и рутинных схоластических приемов преподавания, и в корне изменить взгляды и мечты институток, мы, воспитанницы, ни за что не поверили бы этому. Перед появлением у нас Ушинского нам никто ничего не рассказывал о нем, а мы сами мало интересовались инспекторами вообще. Инспектор должен был наблюдать за преподаванием наших учителей, замещать их новыми, если кто-нибудь из них выбывал из строя, но это случалось лишь вследствие смерти или продолжительной болезни кого-либо из них, да и такие права его были скорее фиктивными. <….> Все отношения инспектора к воспитанницам состояли в том, что он от времени до времени посещал урок того или другого учителя и присутствовал на экзаменах.

<….> Хотя Ушинский некоторым учителям отказал при первом же посещении уроков, но большая часть их оставалась у нас до официального утверждения его учебной реформы.

Зато Ушинскому удалось настоять на том, чтобы воспитанницы во время уроков не сидели без пелеринок; достиг он уничтожения и еще несравненно более вредного обычая. До его вступления воспитанницы не имели права предлагать вопросов учителям. Ушинский настоял на том, чтобы они спрашивали у них не только то, чего не понимают, но чтобы вообще урок носил характер живых бесед. Однако большинство нововведений, которых Ушинский достиг путем тяжелой борьбы с консервативным до дикости начальством, погрязшим в рутине и предрассудках, были уничтожены тотчас же после того, когда он сложил с себя звание инспектора и оставил институт.

Прошло недели три со дня вступления Константина Дмитриевича в должность инспектора. Пока никаких реформ еще не было введено; несмотря на это, буквально каждая встреча с ним, каждое его слово, все, что мы слыхали о том, что он объяснял в других классах, было для нас откровением, поражало нас, давало нам огромный материал для споров и бесед между собой. Иной раз то или другое в его словах, казалось нам, противоречило тому, что он говорил перед этим. Но нередко все это вдруг выяснялось каким-нибудь одним его замечанием, а затем постепенно мы сами стали доходить до разгадки некоторых его слов и поступков. То, что мы не понимали самых элементарных вещей, было естественным последствием нашей оторванности от жизни, нашего монастырского воспитания.

С водворением Ушинского мы, как по мановению волшебного жезла, проснулись, ожили, заволновались и не могли наговориться друг с другом. Раздоры и пререкания между собой, даже отчаянные выходки против классных дам проявлялись теперь несравненно реже уже вследствие того, что мы были заняты другим. Еще так недавно наша жизнь протекала крайне однообразно, не давая нам никакого материала для живого общения между собой, и наши разговоры ограничивались рассказами друг другу о выходках классных дам и о наших мечтах подкузьмить так или иначе ту или другую из них. Теперь мы каждое слово и замечание Ушинского обсуждали со всех сторон и все более критически относились к прежним нашим взглядам. Мы постепенно примирились и с резкими выходками Ушинского, начиная мало-помалу сознавать, что они обыкновенно вызывались какою-нибудь глупостью с нашей стороны. Все искреннее и глубже проникались мы сознанием того, что Ушинский приносит нам действительную пользу, что он стремится сделать нашу жизнь более человеческою и содержательною, чем это было раньше. Наши дикие, специфически институтские взгляды незаметно сглаживались и заменялись воззрениями иного характера. Наш страх, что Ушинский будет уволен из института за то, что он с такою прямотою, смелостью и резкостью, не щадя мелкого самолюбия начальства, проводит свои взгляды и идеи, не только исчез, но заменился совершенно противоположным. Нам казалось уже, что такого человека, как Ушинский, никто не посмеет тронуть. Конечно, такое мнение говорило об отсутствии понимания жизни, но, как бы то ни было, наша вера во всемогущество Ушинского все росла и укреплялась слухами о нем. Мы узнали, что его педагогическая и литературная деятельность, его блестящие успехи в Гатчинском институте, где он раньше был инспектором, обратили на него всеобщее внимание. Наши учителя, классные дамы, инспектриса открыто говорили о том (и это подтвердилось), что императрица Мария Александровна, желая поднять институтское образование, решилась ввести в нем многие реформы и сама указала министру народного просвещения Норову (члену совета института по учебной части) на Ушинского как на желательного для этого человека. И для нас стало очевидным, почему Леонтьева до сих пор не уволила его. Мы твердо начали верить, что при энергии Ушинского реформы будут проведены, и безапелляционно решили, что он будет в институте таким же реформатором, каким был Петр Великий в России. <…>

Ушинский явился первым светлым лучом в царстве институтского мрака, пошлости, невежества и застоя. Нужно, однако, иметь в виду и то, что во второй половине 50-х годов во всей России занималась заря новой жизни, являлись проблески наступающей эпохи возрождения. В обществе распространялись новые идеи, вырабатывались новые идеалы, пробуждалось отрицательное отношение к окружающим явлениям русской действительности. Оживление среди воспитанниц, наступившее вслед за назначением к нам Ушинского, усиливалось вследствие того, что прогрессивные идеи стали проникать и к нам, несмотря на наши высокие стены и на полную монастырскую замкнутость нашей жизни. После непробудной спячки у нас вдруг зашевелился мозг, и мы стали обращаться к нашим родственникам с более живыми вопросами; поэтому каждый раз после приема родных одна из воспитанниц сообщала что-нибудь новенькое. Нечего и говорить о том, что все эти новые идеи в передаче институток и по форме и по содержанию носили характер не то наивный, не то комичный.

- Представьте, мой брат-студент утверждает, что скоро все люди без исключения будут равны между собой. Ведь это же значит, что никакой разницы не будет между генералами и солдатами, между крестьянами и высокопоставленными людьми! Все должны будут решительно все делать сами, значит, даже люди знатные будут сами выносить грязную воду. Ведь если это верно, значит, все на свете перевернется!

- А мой папа говорил, что у всех помещиков скоро отберут крестьян, что мужицкие дети будут учиться на одной скамейке с господскими, а мы - с нашими горничными...

- Мой дядя настаивает, чтобы после выпуска я сделалась учительницею и учила самых простых детей, а взрослым внушала мысль о том, что теперь стыдно мучить крестьян, что это даже очень гадко...

- Мой папа (он служит в министерстве) говорит, что человек должен гордиться бедностью, - это значит, что он ничего не накрал, а что большая часть богачей богаты потому, что они наворовали на службе.

Все это мы обсуждали, обо всем вели бесконечные споры, судили-рядили вкось и вкривь, но хорошо было уже то, что у нас заработала, голова.

Нашему оживлению и развитию помогало и то, что наш библиотечный шкаф, в котором никогда не было ни одной книги для чтения, наполнился номерами журнала «Рассвет» Кремпина и другими книгами, пригодными для чтения юношества. Произведения русских классиков появились в нашей библиотеке несколько позже.

Внимательно осматривая в институте каждый уголок, Ушинский заметил одну, всегда запертую комнату. Наконец она была открыта перед ним, эта таинственная дверь. Каково же было его удивление: он увидел огромную комнату, заставленную по стенам старинными шкафами с огромной коллекцией животного царства, с прекрасными для того времени коллекциями минералов, драгоценные физические инструменты, разнообразные гербарии.

Императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, получив от кого-то эти сокровища, подарили их институту, где их никогда не употребляли в дело, где никто никогда не показывал их воспитанницам. Ввиду того что это были дары двух императриц, институтское начальство находило необходимым беречь их, то есть крепко-накрепко запереть в большой отдельной комнате, о существовании которой, вероятно, уже давным-давно никто не вспоминал, кроме сторожа, наблюдению которого они были поручены, но и тот, видимо, не очень затруднял себя заботами о них, так как немало дорогих вещей оказалось испорченными молью.

Впоследствии Константин Дмитриевич не раз вспоминал при мне об этой находке, особенно приятно поразившей его. Считая необходимым ввести преподавание физики и естествознания вообще, он прекрасно знал, какое встретит затруднение: начальство, косо смотревшее на введение чего бы то ни было нового, сделало бы все, чтобы затормозить преподавание этих предметов. Под предлогом того, что на покупку физических инструментов, различных коллекций и моделей пришлось бы затратить значительную сумму, начальство могло отложить введение преподавания естествознания в долгий ящик. К тому же в институте уже многие поговаривали о том, что производить физические опыты немыслимо в классе, а особого помещения для этого не имелось. И вдруг мечта Ушинского осуществляется так неожиданно! Сравнительно небольшую сумму, необходимую для ремонта испорченных вещей и на добавочные приобретения кое-чего, выдали без затруднения, - так поразил всех доклад Ушинского об его находке. «Начальство увидало в этом чуть не перст божий, споспешествовавший мне в моих предприятиях», - смеясь, рассказывал он об этом.

Для присмотра за кабинетом был приставлен особый сторож. Комната, еще недавно постоянно запертая, с большим удобством послужила для уроков физики: для опытов в ней все было под руками учителя.

Этот «музей» тоже внес в жизнь институток некоторое оживление. «Все видели вечно запертую комнату, однако никто не заинтересовался ею настолько, чтобы проникнуть в нее. Он один все смеет, все может, из всего извлекает пользу, обо всем думает», - рассуждали мы, проникаясь все большим благоговением к Ушинскому, и после находки музея начали смотреть на него, как на что-то вроде мага и волшебника.

Мы то и дело бегали осматривать «музей», но скоро это было строго запрещено. Вместе с Ушинским туда приходил посторонний человек, выносил оттуда порченые чучела животных и приносил их обратно в исправленном виде. <….>

<….> Начались выпускные экзамены; подготовление к ним и в то же время чтение только что доставленных нам книг, новые мысли, взгляды и вопросы, перегонявшие и сменявшие друг друга, образовали в моей голове невообразимый хаос. Вследствие своей наивности и невежества, я решила, что, наверное, существует такое руководство, которое может мне выяснить, чем и как было бы полезно заниматься, что мне следует читать раньше и что позже. Это заставило меня обратиться к одной подруге с просьбою, чтобы она попросила своего брата-студента снабдить меня таким руководством. Как она формулировала мое желание своему брату, я не знаю, но он прислал мне книгу Павского: «Филологические наблюдения над составом русского языка».

Боже мой, сколько мучений вынесла я из-за этой книги! Я отнеслась к ней как к кладезю величайшей премудрости, твердо верила в то, что как только я ее осилю, передо мной выяснится все и в жизни и в книгах. Но ужас охватил меня с первой же страницы. Я решительно ничего не понимала, перечитывала каждый период по многу раз, твердила наизусть, но в голове не прояснялось, а только затемнялось. Тогда я решила записывать в тетрадь непонятные для меня слова и выражения, рассчитывая на то, что объяснения Ушинского дадут мне ключ к уразумению глубины премудрости Павского, но для этого я считала необходимым прочитать книгу до конца. Однако с каждой страницей я приходила все в большее отчаяние, и вместе с непонятными для меня фразами, выписываемыми из Павского, и вопросами по этому поводу я заносила в тетрадь и отчаянные вопли моего сердца о моем умственном убожестве.

В это время я получила от родных разрешение на продолжение образования. <….> Моя же мать выражала изумление, что я вдруг пожелала учиться и для этого решаюсь даже остаться в институте; она приписывала перемену, совершившуюся во мне, всецело влиянию Ушинского. «До сих пор, - прибавляла она, - ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшею, то это мог произвести только гениальный педагог». Она умоляла меня передать Ушинскому не только свое глубочайшее уважение, но и изумление, что он даже такой ленивой девочке, как я, мог внушить желание учиться. Она приказывала мне сказать от ее имени этому «необыкновенному человеку», что ее мечта о таком величайшем счастье, как продолжение мною образования, вероятно разлетится в прах. Она объясняла, что я была принята в институт по баллотировке, следовательно, имею право воспитываться на казенный счет только до выпуска; за остальное образование мое в институте ей пришлось бы, несомненно, платить, а для этого у нее нет никаких средств.

Хотя мне был очень неприятен конец письма, напоминавший о бедности, но я поняла, что скрывать это от Ушинского не имеет смысла. <….> Вследствие этого, я решила сама кое-что прочитать Ушинскому из письма моей матери, но никоим образом не доводить до его сведения ее похвалы о нем: мне казалось, что он мог принять их за ее желание «подлизаться» к нему. В то же время я собиралась поговорить с Ушинским и насчет книги Павского. Я решила напрямик высказать ему, что совсем не поняла содержания этой книги и что это, вероятно, заставит его отказать мне в приеме на новые курсы. <….>

Стараясь поймать удобный момент для переговоров с инспектором, я расхаживала по коридору с письмом матери, с книгою Павского и с тетрадкой, в которой были отмечены непонятные для меня слова и выражения. Но когда мне посчастливилось встретить Ушинского, я переконфузилась и стала бессвязно бормотать, что не могу перейти во вновь устраиваемый им класс, потому что не понимаю Павского; к тому же, и казна не будет меня держать бесплатно после моего выпуска. Он не мог сразу понять мой бестолковый лепет. Продолжая объяснять ему свои недоразумения, я подала ему книгу, а сама начала пробегать по тетради вопросы, которые собиралась ему сделать, как вдруг услыхала с верхней площадки, что меня зовет к себе инспектриса. Я окончательно растерялась и в рассеянности сунула ему в руки письмо, книгу и тетрадь с просьбою, чтобы он сам прочитал. Когда через несколько минут я вспомнила, что письмо в руках Ушинского, что он узнает даже содержание моей тетради, я пришла в отчаяние, но дело было сделано.

Возвращая мне Павского, Ушинский заметил, что на основании совсем неподходящего чтения нелепо приходить в отчаяние. «Прочел я и вашу тетрадочку... Что же... она в полном смысле полна "сердца горестных замет"! Это все трогательно!.. Ваши замечания еще более побуждают меня уговаривать вас остаться в институте, чтобы вы имели возможность серьезно поработать. Со всеми вашими недоразумениями можете обращаться ко мне. Только никогда не читайте книг, не посоветовавшись раньше со мною, а Павского, пожалуйста, не раскрывайте больше». Относительно платы за будущее мое обучение в институте он добавил, что постарается все уладить.

Не прошло после этого и месяца, как он вошел в наш класс, вызвал меня и сказал: «Вы будете стипендиаткой экзарха Грузии, который уже отправил в контору вполне достаточную сумму на ваше образование». Я сделала обычный реверанс, не сказав ему ни слова признательности, не имея ни малейшего представления о том, как трудно вообще выхлопотать какую бы то ни было стипендию, а тем более такую значительную, какая была внесена за меня, сколько хлопот и трудов стоило Ушинскому ее добиться. Всю силу великодушия этого благороднейшего человека я поняла гораздо позже: продолжая знакомство с Ушинским и после выпуска из института, я лично была не раз свидетельницею того, как он не только приходил на помощь советом, но и доставал работу нуждающимся, выхлопатывал им стипендии, а за некоторых вносил деньги из своего кармана. В последнем случае он неизменно просил не называть его имени тем, кому он помогал. <….>

<….> я последовала совету Ушинского. Чем более я читала, тем более увлекалась чтением. Я скоро поняла, что прежде меня не прельщало чтение классиков только потому, что оно было отрывочно, а объяснения Старова лишь сбивали с толку. В несколько дней я так пристрастилась к чтению, что институтский колокол, отрывавший меня от него, сделался моим злейшим врагом. Я забыла все на свете и читала, читала без конца, читала днем, захватывая и большую часть ночи. Чтение так поглотило меня, что когда однажды я столкнулась с maman, выразившей удивление, что я не посещаю ее теперь, когда у меня так много свободного времени, я поблагодарила ее и сказала ей о том, какую работу дал мне Ушинский. Несколько позже я очень пожалела, что легкомыслие, а может быть и некоторая потребность протеста, заставили меня при этом прибавить: «Как обидно, что нас прежде никто не заставлял читать произведения русских писателей!» Хотя я заметила, что maman как-то особенно сухо простилась со мной, но я уже несравненно меньше придавала значения всему тому, что происходило вокруг: вся погруженная в новый мир идей и случайно оторванная от чтения, я торопилась снова погрузиться в него. За обедами и завтраками я с восторгом передавала подругам, какие интересные вещи я читаю: скоро все они точно так же набросились на чтение.

Узнал об этом Ушинский и немедленно прислал нам остальные тома Пушкина, Белинского и других русских писателей, кажется, из своей библиотеки.

Мы с великим нетерпением ожидали лекций Ушинского, но так как занятия все еще не начинались, у нас явилась мысль просить его прочитать нам что-нибудь. В то время, о котором я говорю, он особенно сильно был завален работою и разносторонними заботами, связанными с преобразованиями в институте. Несмотря на это, он с восторгом отнесся к нашей просьбе и заявил, что у него как раз теперь свободный час, и он сию минуту может приступить к чтению. Хотя в это время в классе сидело всего лишь несколько человек, он сказал, что прочтет вступительную лекцию в педагогику.

Он начал ее с того, что доказал всю пошлость, все ничтожество, весь вред, все нравственное убожество наших надежд и несбыточных стремлений к богатству, к нарядам, блестящим балам и светским развлечениям,

- Вы должны, вы обязаны, - говорил он, - зажечь в своем сердце не мечты о светской суете, на что так падки пустые, жалкие создания, а чистый пламень, неутолимую, неугасимую жажду к приобретению знаний и развить в себе прежде всего любовь к труду, без этого жизнь ваша не будет ни достойной уважения, ни счастливой. Труд возвысит ваш ум, облагородит ваше сердце и наглядно покажет вам всю призрачность ваших мечтаний; он даст вам силу забывать горе, тяжелые утраты, лишения и невзгоды, чем так щедро усеян жизненный путь каждого человека; он доставит вам чистое наслаждение, нравственное удовлетворение и сознание, что вы не даром живете на свете. Все в жизни может обмануть, все мечты могут оказаться пустыми иллюзиями, только умственный труд, один он никогда никого не обманывает: отдаваясь ему, всегда приносишь пользу и себе и другим. Постоянно расширяя умственный кругозор, он мало-помалу будет, открывать вам все новый и новый интерес к жизни, заставит все больше любить ее не ради эгоистических наслаждений и светских утех... Постоянный умственный труд разовьет в душе вашей чистейшую, возвышенную любовь к ближнему, а только такая любовь дает честное, благородное и истинное счастье. И этого может и должен добиваться каждый, если он не фразер и не болтун, если у него не дряблая натуришка, если в груди его бьется человеческое сердце, способное любить не одного себя. Добиться этого величайшего на земле счастья может каждый, следовательно, человека можно считать кузнецом своего счастья.

От пламенного, восторженного апофеоза труда Ушинский перешел к определению, что такое материнская любовь и какою она должна быть. Любовь к своему детенышу заложена в сердце каждого животного: хищные звери - медведица, волчица - защищают его с опасностью для собственной жизни, нередко падая мертвыми в борьбе с врагом; они питают его собственной грудью, согревают собственным телом, бросают в нору сухую траву, листья, чтобы ему мягче было спать. Возможно ли, чтобы женщина, разумное существо, заботилась, как и зверь, только о физическом благосостоянии и сохранении жизни своего ребенка? Инстинктивно сознавая это, женщина к естественной заботе, вложенной в ее сердце матерью-природою, присоединила еще любовь, которую она считает человеческою, но в громадном большинстве случаев ее следует назвать кукольной, так как она является результатом мелкого тщеславия. Тут он привел в пример матерей, употребляющих все средства, чтобы красивее разодеть ребенка, сделать его миловиднее, - они играют с ним, как дитя с игрушкой. Уже с раннего возраста воспитатели должны развить в ребенке потребность к труду, привить ему стремление к образованию и самообразованию, а затем внушить ему мысль о его обязанности просвещать простой народ, - «ваших крепостных, так называемых ваших рабов, по милости которых вы находитесь здесь, получаете образование, существуете, веселитесь, ублажаете себя мечтами, а он, этот раб ваш, как машина, как вьючное животное, работает на вас не покладая рук, недопивая и недоедая, погруженный в мрак невежества и нищеты».

Теперь все эти мысли давным-давно вошли в общее сознание, всосались в плоть и кровь образованных людей, но тогда (1860 год), накануне освобождения крестьян, они были новостью для русских женщин вообще, а тем более для нас, институток, до тех пор не слыхавших умного слова, зараженных пошлыми стремлениями, которые Ушинский разбивал так беспощадно.

Все, что я передаю о первой вступительной лекции Ушинского, - бледный, слабый конспект его речи, тогда же кратко набросанный мною и притом лишь в главных чертах.

Чтобы понять, какое потрясающее впечатление произвела на нас эта вступительная лекция, нужно иметь в виду не только то, что идеи, высказанные в ней, были совершенно новы для нас, но и то, что Ушинский высказывал их с пылкою страстностью и выразительностью, с необыкновенною силою и блестящею эрудицией, которыми он так отличался. Что же мудреного в том, что эта речь огненными буквами запечатлелась в наших сердцах, что у всех нас во время ее текли по щекам слезы.

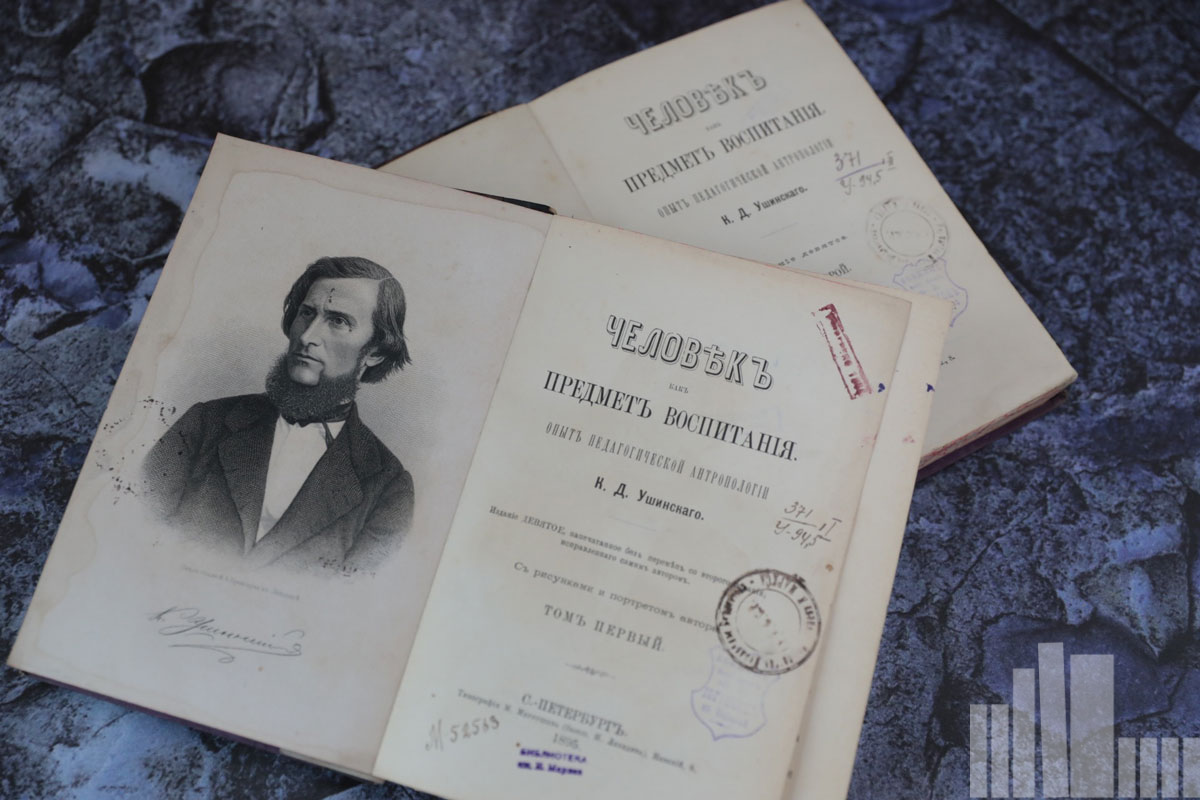

Вся внешность Ушинского сильно содействовала тому, чтобы его слова глубоко запали в душу. Худощавый, крайне нервный, он был выше среднего роста. Из-под его черных густых бровей дугою лихорадочно сверкали темно-карие глаза. Его выразительное, с тонкими чертами лицо, его прекрасно очерченный высокий лоб, говоривший о недюжинном уме, резко выделялся своею бледностью в рамке черных, как смоль, волос и черных бакенов кругом щек и подбородка, напоминавших короткую густую бороду. Его тонкие, бескровные губы, его суровый вид и проницательный взор, который, казалось, видит человека насквозь, красноречиво говорили о присутствии сильного характера и упорной воли. Мне кажется, если бы знаменитый русский художник В. М. Васнецов увидел Ушинского, он написал бы с него для какого-нибудь собора тип вдохновенного пророка-фанатика, глаза которого во время проповеди мечут искры, а лицо становится необыкновенно строгим и суровым. Тот, кто видал Ушинского хотя раз, навсегда запоминал лицо этого человека, резко выделявшегося из толпы даже своею внешностью.

Много десятков лет прошло с тех пор, мой жизненный путь окончен, и я у двери гроба, но до сих пор не могу забыть пламенную речь этого великого учителя, которая впервые бросила человеческую искру в наши головы, заставила трепетать наши сердца человеческими чувствами, пробудила в нас благородные свойства души, которые без него должны были потухнуть. Одна эта лекция сделала для нас уже невозможным возврат к прежним взглядам, по крайней мере в области элементарных вопросов этики, а мы прослушали целый ряд его лекций, беседовали с ним по поводу различных жизненных явлений.

Дальнейшему изменению наших взглядов, совершенному перевороту в нашем умственном и нравственном миросозерцании содействовали и новые преподаватели. Тем не менее все шло от Ушинского и через него: он был наставником и руководителем не только для нас, но и для приглашенных им учителей, главным виновником нашего полного перерождения. Наша жизнь, если можно так выразиться, раскололась на две диаметрально противоположные части: на беспросветное, бессмысленное, жалкое прозябание до его вступления и на только что наступившую новую эру, полную живого интереса, стремлений к знанию, к мыслям и мечтам, облагораживающим душу. Постоянное чтение книг, выбором которых руководили опытные наставники, шевелило наш мозг и быстро расширяло наш умственный кругозор.

И теперь еще, каждый раз, когда мой взор встречает портрет Ушинского, этого великого педагога, я вспоминаю его вступительную лекцию: необыкновенное волнение и глубочайшая признательность охватывают мою душу, и мне так хочется преклонить колени перед светлым образом этого замечательного человека.

С благоговением сохраняя в наших сердцах память о заветах великого учителя, я должна сознаться, что не все его ученицы могли сделаться «кузнецами своего счастья». От наших отцов и матерей, пропитанных вожделениями крепостнической эпохи и узкоэгоистическими принципами, мы не могли получить в наследство надлежащего закала для альтруистических устоев. Он утверждал, что высшее счастье человека состоит исключительно в служении народу, что личное счастье ничто: оно эфемерно, призрачно, часто не дает даже нравственного удовлетворения, а потому оно и должно быть принесено на алтарь служения народу. Выполнение такого сурового требования было не по силам большинству молодых существ, только что вступавших в жизнь, которых она опутывала всеми своими чарами, которых она так заманчиво, так властно манила испытать личное счастье.

Водовозова Елизавета Николаевна (1844-1923) - педагог, писатель, ученица Константина Дмитриевича Ушинского и известного методиста русского языка и литературы Василий Иванович Водовозов (1825-1880).

- Водовозова Е. Н. История одного детства. Москва : Энас-книга, 2017.

- Водовозова Е. Н. Одноголосные детские песни и подвижные игры с русскими народными мелодиями. Санкт-Петербург : Типография В. С. Балашева, 1876.

- Водовозова Е. Н. Умственное развитие детей от первого проявления сознания до восьмилетнего возраста. Санкт-Петербург : В типографии Ф. С. Сущинского, 1876.

- Водовозова Е. Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания дошкольнаго возраста. 6-е, испр. изд. Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича, 1907.

- Водовозова Е. Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста. Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2012.

- Водовозова Е. Н. Царство свободного ребенка. Москва : Карапуз, 2010.

- Водовозова Е. Н. На заре жизни и другие воспоминания. Москва ; Ленинград : Academia, 1934.

- Водовозова Е. Н. На заре жизни. Москва : Художественная литература, 1987.